信じられるだろうか。日本では、ほんの80年前まで、漫画や同人誌といった出版物が出版の事前、事後を問わず、内務省警保局(図書警察)の検閲を受けていた。

国家権力は「権力の上級層にいる自分たちを笑うこと、宣伝を以って大衆を扇動すること」を許さず、風刺も批判も皮肉も、紙の上に載る前に、あるいは載った後でも厳しく検閲し、発禁処分として葬り去った。

とくに共産主義、労働・集団争議関係の発行物に関するものは目の敵にされた。さらに映画ではキスシーンやその暗示、女性の膝小僧が着物の裾から覗くという程度でも「エロ」であるとして、検閲で不可とされた。

だが時代は変わった。表現は解放され、とくに「現代のエロと出版」に関しては日本最大手のAV会社の外部顧問は元・警察トップであり、日本最大手の自動車メーカーTOYOTAの自社メディアにはAV女優が載り、毎日新聞社のグループ企業にはAV・エロ本会社が2008年まであった(バレて解散)。なお戦中、その毎日新聞の記者・新名丈夫は戦局解説記事で足らぬ海洋航空力を貧弱な竹槍に例えて激励したところ、東條英機首相兼陸相は頭がカーッとなったらしく、記事を書いた8日後、新名は陸軍に懲罰徴兵されている(竹槍事件)。新名は本来であれば、陸軍兵として激戦地の硫黄島で懲罰死を日本政府から命じられるはずだったが、海軍への軍需物資優先配給の記事を書いた過去があり、コレに恩義を感じた海軍により庇護され、陸軍の招集は3ヶ月で終わり、その後は海軍の従軍記者として南方に送られ、生き延びている。また、新名本人によれば、本来であれば徴兵されない30代後半という年齢の辻褄を合わせるため、同年代の男性250人あまりが同時に徴兵され、ほぼ全員が激戦地に送られて戦死している。迷惑極まりない。日本政府・上級のやったこと、皆さん忘れないでね。

現代の日本では、政府や上級の悪口を書いたとしても、憲法で守られた表現の自由があるおかげで、基本的に検挙されることはない(もちろん、ネット上のでっち上げや工作で「社会的に消される」可能性はゼロじゃない)。だから我々は、ありがたく表現の自由を実感できているわけだ。

とはいえ、情報社会の落とし穴もある。特にワクチン関連の話題では、一部の事実でも「デマ」とされて、YouTubeやGoogleなどの大手プラットフォームに削除されたり、検索でひっそり下の方に追いやられたりしたことがある。国家が直接検閲しているわけじゃないけれど、結果的に情報の流れをコントロールされる面があったのは無視できない。コレはいわば「戦時中」と何ら変わらない。

最近では、アメリカでトランプ政権が反mRNAワクチンの立場を取ったこともあって、こうした傾向は少し緩んできた感はある。しかし、国家の意思を民間企業に任せて情報を操作させる動きが、世界のあちこちで現実に起きていたのは、ちょっとゾッとする話だ。CBCの大石アンカーマンも、もしあの時代だったら政府から……。

長々と前置きごめんね(笑)とくに打った人にとっては、耳の痛い話だよね。別にいいよね。誰も読んでないし。

自衛隊と「美少女広報」

ところが、漫画やアニメも自由な表現の象徴…のはずだったのに、最近はまた国家と絡み始めているらしい。

そして日本でも例外ではない。ここ10年、自衛隊の広報ポスターに美少女キャラクターが次々と登場している。かつて国家が検閲で排除し、規制の網をかけた「表現の自由」、そして「扇情的な絵」が、いまや日本政府、それも軍の広告塔として利用されているのである。

これって民主主義の勝利?結局、アメリカの3S政策の延長?筆者自身、今なお答えを探し続けているが、日々3S動画に惑わされてなかなか答えが出ない。

ともかく、自衛隊と萌えキャラクターの関わり方は、近年ますます注目を集めている分野である。広報活動の一環として親しみやすいキャラクターを活用すること自体は珍しくないが、その一方で「やりすぎではないか」という声が防衛省内部からも上がっているとされる。

国際的な視点に立てば、こうした動きが必ずしも好意的に受け取られるとは限らない。たとえばロシアとの関係をめぐっては、チェチェン共和国のカディロフ首長が日本の対ロシア姿勢を揶揄する際に「アニメ」を引き合いに出した例がある。国家の政策や軍事に結びついた表現が海外で嘲笑の対象となる危険性をはらんでいるのだ。

実際、自衛隊の現場で一部の隊員が「ノリすぎた」結果、組織内外に波紋を呼んだ事例も存在する。広報の範疇を超えてしまった時、その影響は予想以上に大きくなる。

パンツ騒動

2019年、自衛隊の広報ポスターを巡って大きな騒動が起きた。問題となったのは、ポスターに描かれたアニメキャラクターの少女の下半身に、紺色の下着のようなものが描かれていたことだった。

国の機関である自衛隊が、このような表現を行ったことに対し、社会には強い衝撃が走ったのである。問題のポスターは、アニメ作品『ストライク・ウィッチーズ』とのコラボレーションで制作されたもので、描かれていた少女は同作のキャラクターの一人であった。そして、下着のように見えた部分は、公式設定ではズボンであると説明されている。

“女性の膝小僧が着物の裾から覗くという程度でも「エロ」である”……とは80年前の日本政府当局による検閲ではなかったのか。

おまねこ騒動

そして記憶に新しいのは、年末に話題となった「おまねこ騒動」である。小さな遊び心のつもりが大きな論争に発展し、結果的に自衛隊全体の広報イメージにまで影響を及ぼした。こちらも同じく“下半身”絡みなのだから、いかに執着しているかがわかる。

上記の画像(誰かの怒り心頭気味の過激なコメント含む)は週刊女性プライムから引用したものだが、イラストの大元は防衛省のれっきとした民間委託の広報物『MAMOR』である。中国人が毎号のカバーガールをAV女優と勘違いすることでも知られている。

週刊女性プライムによれば、なんと自衛隊の公式キャラクターとして登場した猫およびネズミの擬人化キャラ「おまねこ」「ハムちゅんちゅん」が「下半身に何も履いていないのでは?」と指摘され、大きな批判を浴びて炎上したのだ。いわゆる「おまねこ騒動」である。なお、戦時中、日本海軍が主導して作らせた国策アニメ「桃太郎 海の神兵」ではきちんと下半身も衣類を着用していたのだが……。

広報担当としては親しみやすさを狙ったのだろうが、結果的にフェミニズム界隈からは予想以上の批判の声を呼び、アンフェと激しい戦いを繰り広げるに至ったのだ。

なお、背景情報として「おまねこ」「ハムちゅんちゅん」は公式設定によれば、“ オス”とのことで女性ではないことについて、念のために触れておく。

なお、御前崎分屯基地の公式Xで、2024年8月1日に「おまねこ」と「ハム・チュンチュン」の“転出”を公示。2025年現在、御前崎分屯基地公式サイトの公式キャラクター紹介ページに同キャラクターは掲載されていない。一体何があったのか不明であるが、あれだけ人々を煽り倒したのだから、後日さらに驚く形で帰ってくると思うのは筆者だけだろうか。

ここで思い出されるのが、小林源文の代表作『キャットシットワン』シリーズである。氏によれば、同作品の着想源となったのは、1980年代に公開されたアニメ映画『ペンギンズ・メモリー 幸福物語』だという。主題歌は松田聖子が歌っており、愛らしいキャラクターたちが登場する一方で、戦争の悲惨さを描くというギャップが印象的な作品であった。現在の若い世代には馴染みが薄いが、源文作品における「かわいい動物×戦争」という構図は、ここから強い影響を受けている。

炎上といえば、過去には日本赤十字社が献血ルームに掲示した「ややセクシーなアニメポスター」が批判を浴びた事件も記憶に新しい。ある女性弁護士が「公共の場にふさわしくない」と指摘したことで論争が拡大した。インターネット上では「表現の自由だ」という擁護と「フェミニズム視点での批判」の応酬が繰り広げられたが、赤十字社側が「これは一般向けではない」と釈明したため、今度は「では一体誰向けなのか」という疑問が噴出し、混乱に拍車をかける形になった。

萌えキャラを広報に取り入れることは有効な手段である一方で、同時に「表現の度合い」と「組織の品格」とのバランスを慎重に見極める必要があるのではないか。このように、萌えキャラクターを巡る一挙手一投足が世論や国際的な評価に直結する時代になっていると言えるだろう。

こうした事例を並べてみると、かわいらしいキャラクターと公共性や国防が交差したとき、社会的な摩擦が生まれやすいことが見えてくる。おまねこに限らず、自衛隊には各地の部隊ごとにオリジナルキャラクターが存在しており、その数は意外に多い。

次回は、そうした自衛隊のキャラクターたちを一つずつ紹介し、どのように広報に活用されているのかを詳しく見ていきたい。

小林源文氏と自衛隊広報

「君たちはどう生きるか、と言う前に、自分がどんな生き方をしてきたか、振り返ってみてはどうか。私は過去、あなたにいじめられたことを今でも忘れない」

“アニメ界の天皇”と称される宮崎駿監督に対して複雑な思いを抱く多くの業界関係者からは、そんな声が漏れ聞こえてくるかもしれない。

宮崎駿監督は、兵器や飛行機に強い関心を示しながら、表向きは平和主義的な立場を取る姿勢に、違和感を持つ人々もいるのだろう。

“検閲”つながりというわけでもないが、小林源文氏と宮崎駿氏の関係には、業界内でもよく知られた逸話がある。源文氏は、戦史や兵器、そしてオメガ7など、現代自衛隊を題材とした独特のリアルな作風で知られ、日本唯一の戦争漫画家との評価も国内外で高い。そして、その生々しく過激な台詞回しや兵士同士の罵倒表現も作風の一つと言える。

そして、小林源文氏と宮崎駿氏の両者は因縁浅からぬ関係にあることは一部でよく知られている。

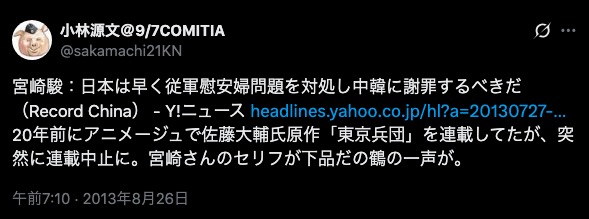

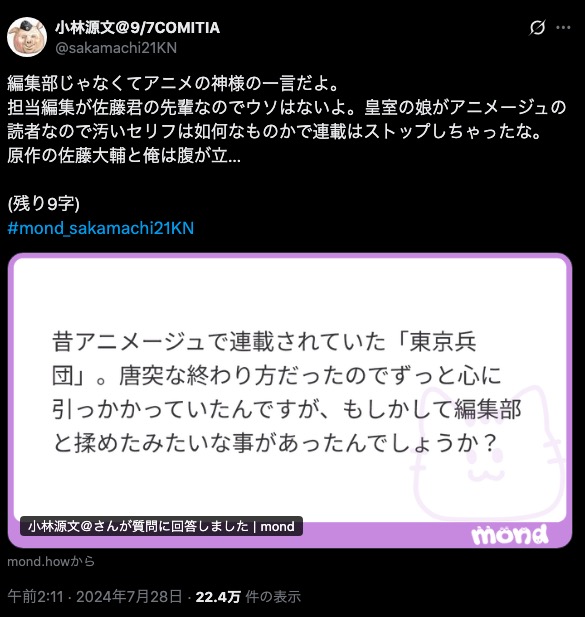

とりわけ、作家・佐藤大輔氏原作の『東京兵団』が小林源文氏によって漫画化され、徳間書店発行の月刊アニメ雑誌『アニメージュ』でかつて連載された際、米海兵隊さながらの罵倒表現が「下品」と評され、徳間書店に影響力のある立場にあった“アニメ界の天皇”の眉をひそめさせ、結果的に打ち切り扱いになったと、源文氏自身は佐藤氏の死後にこの件を振り返り、時折語ることがある。

以下は小林源文氏のSNS投稿を引用した。

アニメージュの連載が突然打ち切りになったその理由に「宮崎さん」の名前が。それによれば、連載中止はアニメージュ編集部の判断ではなく「アニメの神様の一言」とある。

アニ神はこう言ったという。「『アニメージュ』は皇室の娘も読んでいる。汚いセリフはいかがなものか」。

ただ興味深いのは、宮崎監督自身が決して”上品”な作品ばかりを支持してきたわけではない点である。

スタジオジブリの小冊子『熱風』の2012年11号で語られたところによれば、宮崎監督はかつて、上品とは言い難い漫画を愛読しており、同作品から強い影響を受け、1992年の『紅の豚』を制作するインスピレーションにしたとされる。この証言を踏まえて『紅の豚』を見返すと、敵側のキャラクターや女性パイロット像や気丈なヒロイン像に、確かにその“元ネタ”を思わせるものが浮かび上がってくるのが興味深い。

また宮崎駿監督は過去にも「セーラー服が機関銃撃って、走り回ってる様なもの作ったら絶対ダメなんです。絶対ダメなんです(原文ママ)」などと発言し、物議を醸してもいる。これは『ストライク・ウィッチーズ』への批判ではなく、1986年に製作されたアニメ映画 『プロジェクトA子』に対する批判とされている。

戦史漫画からアニメ映画に至るまで、日本の表現文化は「下品」と「芸術」の間を行き来しながら成り立ってきたのだろう。日本人がヤンキー漫画に強い親近感を持つのも、その延長線上にあるのかもしれない。

長々と横道に逸れてしまったが、主題は小林源文氏と自衛隊広報の関係性である。

両者をめぐっても、また興味深い物が見えてくる。

「自衛官募集」源文ポスター、不採用?

小林源文氏と自衛隊の関係は深いものとされている。90年代には防衛庁からの依頼で「未来の自衛官」として先進装具を装備した隊員のイラストを描いている。

2019年に小林源文氏がSNSで明かしたところによると、同氏は自衛官募集用の広報ポスターを防衛省から依頼されたらしく、自身の得意とする劇画調で描いた男性自衛官、女性自衛官のイラストを防衛省に提示したようだ。『オメガ7』に女性のメインキャラクターが登場したことは記憶に新しいが、小林源文氏が正規の女性自衛官を防衛省向けに描いたのは、おそらく初であると思われる。しかし、残念ながら“ボツ”とされたという。

源文氏の画風は、リアルな兵器描写や戦場の緊張感を前面に押し出す独特のスタイル。源文氏が制作したポスター案も、『オメガ7』ほどではないが、その緊張感や力強さを全面に出したものだった。防衛省側の不採用の理由は不明だが、「劇画調では広く一般に受け入れられにくい」と判断したのだろうか。それともイラストの上に表記された「国家存亡のとき」という文言が引っ掛かったのか、明かされていない。

リアルで力強い描写はファンには魅力的であっても、公共の場での利用や広報という観点からは慎重な調整が必要になるのだろうか。……であれば、おまねこやパンツ(※ズボンです)はなぜ自衛隊の広報戦略に採用されたのか、よくわからない。

ただし、海上自衛隊「DD-117すずつき」には源文氏の制作した“公式マスコット”がある。こちらは『キャットシットワン』のキャラがベースである。

したがって、防衛省自衛隊が小林源文氏を排除しているという事実はない。

自衛隊の元祖キャラ

東京電力のマスコットキャラクターは、一度リストラされた経緯がある。しかし最近になって復活を遂げたと報じられている。デザインを手がけたのは『南くんの恋人』などで知られる内田春菊氏である。

一方、自衛隊のマスコットキャラクターは現役であり、防衛省の広報活動の最前線に立ち続けている。その元祖キャラクターこそ、「ピクルス王子」と「パセリちゃん」である。

1990年代初頭に広告代理店が入札で広報事業を受注したことを契機に登場し、以降、自衛隊の広報を長年支えてきた。2004年には「イラク派遣バージョン」のピクルス王子まで制作され、当時の国際活動を背景にキャラクター展開が行われたのである。

なお、防衛省統合幕僚監部はこのキャラクターについて著作権管理を厳格に行っており、安易な転載は認められていない。批評や紹介目的であっても引用元を明記しなければならず、規律が徹底されている点は周知のとおりである。

ただし、単なる愛嬌のあるキャラクターという位置付けにとどまらない点も見逃せない。設定上、ピクルス王子は「パプリカ王国」の王子であり、パセリちゃんは「ブロッコリ国」の村長の娘という立場にある。そして二人は婚約関係にあるという背景が付与されているのだ。

さらに両国は戦争状態にあるというシリアスな設定も盛り込まれており、王子が帰国すれば戦火に巻き込まれる可能性すら示唆されている。可愛らしい外見とは裏腹に、重たい物語的要素を持つキャラクターであることは特筆に値する。

もっとも、こうした背景設定を深刻に受け止める必要はなく、実際には自衛隊の記念行事やイベントにおいて、ピクルス王子やパセリちゃんの着ぐるみに扮した隊員と来場者が交流する機会が設けられている。記念祭などではオリジナルグッズが配布されることもあり、依然として広報の現場で活躍しているのである。

しかし、ここ最近、本家公式マスコットのお二人に対抗する動きを見せているのが、全国各地の「地方協力本部」である。いずれも自衛官募集を担当する事務所であり、それぞれ独自のマスコットキャラクターを打ち出しているのだ。

各駐屯地や地方協力本部において「公式オリジナルキャラ」が制作される動きは広がりを見せており、中には露骨にアニメや同人誌的表現を取り入れた「萌えキャラ」まで登場している。こうした乱立状況を受け、ピクルス王子とパセリちゃんの立場が揺らいでいるのではないか、と指摘する声もある。

代表的なキャラクターの例としては、山梨地本の「やまなっち」、静岡地本の「しずぽん」が挙げられる。さらに最近では「萌えポスター」を用いた募集活動も定着しており、その流れを象徴するのが自衛隊福島地方協力本部の「福島3姉妹」である。女性自衛官をモチーフとした三人組キャラクターで、詳細な設定が付与され、アニメ的な表現を強く意識した存在となっている。

このほかにも全国各地で多彩なキャラクターが生まれている。大阪地本の「MAMORUくん」、宮城地本の「みやぎ自衛隊まさむね君」、岐阜地本の「うーぴー隊」(隊員が着ぐるみを着用)、愛媛地本の「ウソ太郎」(カワウソ)、札幌地本の「モコ」(羊)、福島地本の「モモろう君」(桃)、山口地本の「めかっ娘自衛隊」(女性自衛官とメカの融合)、山形地本の「地本さくらんぼ」(女性自衛官キャラ)など、枚挙にいとまがない。

こうしたご当地キャラの増加は、将来的に「どのキャラクターが公式ナンバーワンなのか」という議論や競争を招く可能性すらある。

また、地方協力本部に限らず、部隊や駐屯地単位でのキャラクター展開も行われている。たとえば、陸上自衛隊北部方面隊・滝川駐屯地の「ジン少尉」は、ジンギスカン鍋を頭に載せたキャラクターであり、地域性を強く反映している。陸上自衛隊第2師団(旭川)の「北鎮レンジャー」は5頭の熊をモチーフにした精悍なデザインであり、陸上自衛隊丘珠駐屯地の「たまちゃん」は名産の玉ねぎをモチーフにしたユニークなキャラクターである。

木更津駐屯地の「痛コブラ」が防衛省を激怒させる…ヘリコプターに美少女キャラを描く

ここまで読んで、自衛隊キャラクターの世界は極めて奥深いものがあることがおわかりいただけたであろうか。まだネタは尽きない。2011年、陸上自衛隊木更津駐屯地の「東部方面航空隊 第4対戦車ヘリ隊」における、ひときわ異彩を放つマスコットキャラ展開は、今なお記憶に残る自衛隊公式キャラの象徴的な事例である。

それが…「AOIちゃん」!

このキャラ、もともとは木更津駐屯地記念祭で、駐屯地所属の航空機に隊員が「特別塗装機」として描いたんやけど。

なんと戦闘ヘリ「コブラ」にペイントされて登場!

これが一部ネットで「痛すぎる」と話題になってしもてん。

せやけど、それがきっかけで翌年、プロのイラストレーターが手がけた新キャラが生まれることになる。

その名も…

「木更津茜 2尉」

所属:陸上自衛隊 東部方面航空隊 第4対戦車ヘリコプター隊(木更津)

階級:2等陸尉

生年月日:平成元年(1989年)10月13日

身長:161cm

…という、めっちゃ細かい設定まであんねん!

しかも彼女のイラストが描かれたAH-1Sは、「痛コブラ」の異名を持つことに。

さらに2013年には「木更津柚子」いうキャラが登場。こっちは愛機がOH-1なので「痛オメガ」としてまたまた話題になったんや。

いや~、ほんま昔は硬派やった陸自も、今やこんなに萌えキャラ文化に馴染んでしもて…時代は変わるもんやな。

後日談やが、案の定、陸上幕僚監部では、この「ヘリの機体に女の子を描く」という広報を容認していなかったようで、関係者が大目玉を喰らったという記事を見た。

まあ、それでも陸幕の頭のかたい斉藤三弥統幕議長をはじめ偉いさん方は3年間も目溢ししてくれたんやで。

参考文献 http://otakei.otakuma.net/archives/2013052101.html

そういえば90年代末、89式装甲戦闘車の車内にセンチメンタル・グラフティ(ギャルゲー)のUFOキャッチャーの人形をぶら下げている隊員がおったが、三菱つながりなんやろか?

米海兵隊がアニメ広報

近年、軍や防衛組織が若年層との接点を広げるために、サブカルチャーを活用する動きは日本だけに限らない。2025年秋、米ニューヨークで開かれたアニメイベント「アニメNYC」では、米海兵隊が新兵募集のブースを出展していたということが産経新聞で報じられている。

会場では体力テスト体験として懸垂などを行う設備が設けられ、隊員がアニメファンと交流する姿が見られたそうだ。担当者によれば、若者に海兵隊を身近に感じてもらうのが狙いであり、海兵隊員の中にもアニメ愛好者が多いと語っていた。

軍事組織の硬いイメージをやわらげ、文化や感性の共通点を通じて若年層の関心を喚起しようとする試みは、日本の自衛隊が萌え系キャラクターを広報に取り入れてきた流れと通じる部分があろう。

もっとも、日本の場合は地域振興や災害派遣の印象づけなど、非軍事的な文脈を重視するのに対し、米国では軍事活動そのものを前面に出している点が異なる。

文化イベントの会場に制服の軍人が現れ、アニメやコスプレと同じ空間にいるという構図は、時代の変化を象徴している。軍や自衛隊が「親しみやすさ」を戦略的に取り入れる時代に、世界規模で間違いなく、なったのである。

まとめ

当初は「自衛隊公式キャラクターの紹介」を目的としていたはずの記事が、気付けば回顧録的な内容に発展してしまった。しかし、広報におけるキャラクター活用の歴史を振り返ることも意義深いものがあるはずだ。

4777802973 | 辰巳出版 | ¥ 1,620 | 2006-09-15

このように、一時期は防衛省も激怒したが、現在では自衛隊の基地や駐屯地、地方協力本部ごとに公式のオリジナルキャラクターや萌えキャラクターをPRに“惜しみなく”投入することは珍しくない。だが、1990年代以前にはそのような手法は一般的ではなかった。当時は、駐屯地の行事においてひっそりと展開される程度であり、同人誌や雑誌『ラジオライフ』といった一部のサブカル雑誌を通じて一部の愛好者が楽しむものであった。広報活動に表立って用いることは、むしろタブー視されていたのである。

自衛隊における「遊び心」が本格的に注目を浴びたのは、1993年のいわゆる「飯島愛事件」以降であったと記憶される。これを契機に、硬派なイメージ一辺倒だった自衛隊に対する世間の目が揺さぶられたのである。

同時期には、中村正徳氏、えびふらい氏、あさりよしとお氏、横山公一氏といった作家らが同人誌『T2UNIT教導団』において女性自衛官を題材に作品を発表していた。そうした独特のユーモアや風刺性を伴う創作は、当時の愛好者に強い印象を残した。

一方で、公式側…つまり自衛隊が積極的にキャラクターを導入するようになると、「かつてのシュールさや冷笑的な楽しみが薄れた」と受け止める向きもある。非公式の場でこそ成立していた遊びが、公式化された(=受け入れられた)途端に逆に興ざめする、という感覚は理解できる部分があるだろう。カエル化現象ってやつだな。

さらに、キャラクター展開に積極的である一方、小林源文氏のような硬派な劇画調の作品については、自衛官募集ポスターにおいて採用が見送られるなど、広報における基準が必ずしも一貫していない点も指摘される。こうした「謎の線引き」もまた、自衛隊広報の独特な性質を象徴しているのではないか。

ボツになった自衛隊の募集ポスター。直販サイトでお求めして下さい。 pic.twitter.com/C6dcWA6N0j

— 小林源文@ (@sakamachi21KN) April 26, 2019

そうして自衛隊が公式に萌えキャラクターを使った広報活動を始めてから、もう20年近くが経過した。その歴史を振り返ると、最初は賛否両論であったことが分かる。たとえば自治体のゆるキャラブームの際、「ひこにゃん」や「くまモン」も登場当初は「税金の無駄遣い」と批判された。しかし結果的に、観光収入やグッズ販売といった形で自治体の財政に寄与し、現在では立派に税収増に貢献している。

同じ理屈で考えれば、自衛隊の萌え広報も、本来の目的である広報や志願者増加に機能しているのであれば、問題視する必要は少ないだろう。もちろん、実際に効果が出ているのか、志願者数が減少している中でどこまで役立っているのかは議論の余地があるが、それはまた別の話である。

日本人は往々にして、漫画やアニメといったオタク文化が世界平和に貢献するという幻想に囚われがちである。しかし、歴史を振り返れば、政府が娯楽や表現をプロパガンダに活用する例は少なくない。戦時中の日本においては、外務省・大本営・内閣情報局が連携し、対外宣伝や欺瞞放送、出版統制、報道・芸能への指導取り締まりといった形で情報操作を行っていた。つまり、国家の広報戦略において、娯楽は単なる手段の一つに過ぎなかったのである。

北朝鮮では、アメリカ軍(と思われる)の女性兵士を「可愛らしいキャラクター」として描いたアニメが放映され、世界に一定のファンを有している。作中で同女性兵士が日本の携帯電話ショップの店員のように両手をお腹の前に重ね、両肘を突っ張らせてお辞儀をする滑稽な描写には思わず笑ってしまうが、その裏には「女狐」と呼ぶ侮蔑的なレッテルが潜んでいるとされ、政治的意図を帯びていることは明らかである。

また、韓国においても1982年、政府資金のもとで北朝鮮による拉致問題啓発や反共プロパガンダを目的としたアニメ映画『ハドルの大冒険』が制作されている。かわいらしい表情のキャラクターが、明確に政治的な目的を帯びて用いられた事例である。こうした事例は、北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ『めぐみ』にも通じるものであり、自衛隊が萌えキャラクターを用いた広報活動を行う上でも示唆に富んでいる。

こうした歴史的・国際的な事例を踏まえると、国家が戦略的な意図をもって「かわいいキャラクター」を利用することは珍しくなく、私たちはその裏に潜む意図を見抜く目を持たなければならない。自衛隊と萌えキャラクターの関わりもまた、単なる親しみやすさや広報効果だけで語れるものではない。

国家は、決してかわいい顔だけで語れる存在ではないんだよねぇ。