「28名の方が行方不明で、お亡くなりになっているのを確認した。火力が相当強く、車の中で炭化していた。人間ではない3つの物体を・・黒くなった物体をタンカに載せてお運び申し上げたんですが・・・検視してもらったらはじめて4体だと分かったくらいです」

陸上自衛隊の連隊長の記者会見での発言です。

1991年の雲仙・普賢岳大火砕流。この災害派遣では自衛隊の装甲車が派遣されています。

73式装甲車はアルミ合金製の装甲を採用しており、軽量で機動性に優れるのが特徴です。

戦闘車両としては歩兵輸送や軽火力支援を目的としていますが、火山災害での投入となると、材質と構造から問題点があります。

詳しく見ていきましょう。

雲仙普賢岳の火砕流災害とは

1991年、長崎県の雲仙・普賢岳で火砕流が発生しました。噴火により山腹が崩れ、溶岩や火山灰が流れ下った結果、死者・行方不明者は約43人となりました。

さらに、火砕流が発生する地形は急峻で、瓦礫や土石流の残骸が散乱していたため、隊員の接近や移動が困難でした。

熱と地形の複合的要因によって、救助活動は限界を強いられ、結果として多くの住民の救助に至ることができないケースもありました。

火砕流により、警察官や消防団員も救助活動中に犠牲となりましたが、それ以上に16名(彼らの専属タクシー運転手を加えると20人)という死者数を出した、ある職業の人々が批判の対象になっています。それはマスコミ関係者です。

今回の犠牲者数内訳

6・3大火砕流 43人の犠牲者

消防団員 12人

警察官 2人

外国人火山学者 3人

市民 6人

マスコミ 20人(タクシー運転手4人含む)

※ほかに、93年の火砕流で住民1人が死亡、犠牲者は計44人

引用元 RKB https://rkb.jp/article/111156/

報道クルーが災害現場に乗り込むことで、隊員や救助活動に追加のリスクを生んだという批判が一部であります。

緊迫した救助活動の最中、マスコミは現場中継に注力します。その結果、隊員たちが本来の救助や避難誘導に集中しにくくなることがあります。

つまり、災害現場での報道は事実を伝える役割がある一方で、現場の隊員の動きを妨げるリスクもあり、この点が批判の焦点となったわけです。

自衛隊の活動

災害発生時、陸上自衛隊は災害派遣により現地へ展開しました。

隊員たちは大型ヘリコプターでの負傷者搬送や物資輸送、偵察ヘリで山腹の状況確認を行いました。

また、73式装甲車や大型トラックを用いて、火山灰の堆積する道や土砂で覆われた場所でも移動・輸送支援を行いました。

73式装甲車はアルミ合金製ですが、直接火砕流に遭遇することはなく、避難誘導や物資運搬に使用されました。

自衛隊の無線交信、火山災害下での救助状況

雲仙・普賢岳の火山活動に伴い、自衛隊は現場での救助作業の困難さを無線で伝えています。

麓の地域には火砕流は届かないものの、現場は高温の噴煙や降灰に覆われ、作業は非常に危険な状況です。

無線を通じては、隊員同士の緊迫したやり取りが確認されます。「危険、危険。連呼しろ」といった警告が飛び交い、噴煙がさらに濃くなる中で現場の安全確保を呼びかけています。

連続する地震動に対しても、「激震が連続している。コトコト。危険、危険」と報告が送信されます。

当時の報道から引用

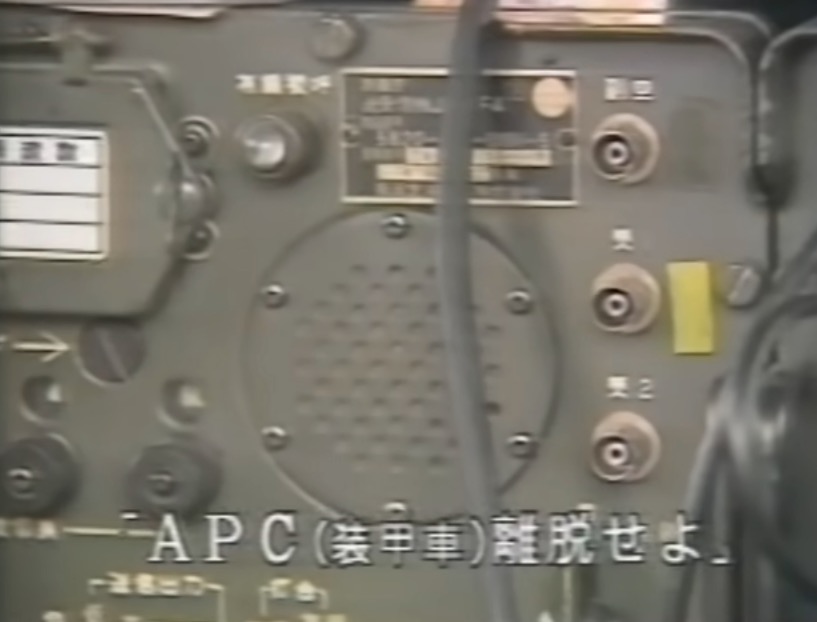

さらに、装甲車両(APC)に対して「APC離脱せよ。高いところに上がれ」という指示も発せられ、隊員たちは自身と装備の安全を確保しつつ、現場での救助活動を継続しました。

救助活動から戻ってきた自衛隊員たちの表情は厳しいものです。この部隊の隊員は、3名の遺体を収容したそうです。

救助活動に自衛隊のAPC(装甲車)が投入されたが耐熱性は?

陸上自衛隊はこの雲仙普賢岳の火砕流発生に伴う災害派遣要請によって走行車など多数の車両を投入しました。

隊員たちはさらに銀色の消防の防火服をまとって、走行車に乗り込んでいるのがわかります。

73式装甲車のほか、82式指揮通信車なども投入されています。

しかし、アルミ合金を採用した73式装甲車は軽量で機動性に優れるが、耐熱性という観点からは適切なのか?という見逃せないものがあります。

73式装甲車

装輪式ではなくキャタピラー式の73式装甲車は、不整地性能に優れ、火山灰で覆われた斜面や泥濘地でも一定の走破性を発揮できます。しかし、火山災害での投入となると、材質と構造から耐熱性が考慮されます。アルミ合金は鋼材より融点が低く(約660℃)、直接火砕流や溶岩、火山弾の直撃に晒されると変形や損傷の危険があります。火山災害では火砕流は数百度程度の温度になることがあるため、直撃下での活動は困難です。

73式装甲車は、火山災害においても直接の高温火砕流を避ける範囲での投入は可能ですが、材質の特性上、熱源に近づきすぎることや火山灰の多い場所での長時間作業には注意が必要といえます。戦闘用に設計された装甲は、防護力や機動力には優れますが、自然災害用の耐熱・耐粉塵性能は限定的と考えるのが妥当です。

自衛隊の大型ヘリV-107、不時着事故と避難の様子

雲仙・普賢岳の取材中、陸上自衛隊の大型ヘリコプターV-107が飛行中にエンジントラブルを起こし、不時着する事態が発生しています。これは火山灰を吸い込んだことが原因と見られます。機内には取材陣も同乗しており、緊迫した状況が映像に残されています。隊員は「慌てるな、ブレードに気を付けろ」と指示を飛ばし、乗員は冷静に対応にあたりました。

一方、救援に向かったUH-1Jヘリは着陸が困難でした。火山灰が地表に厚く積もっており、ローターで巻き上げられる危険があるためです。

不時着後、乗員と取材クルーは徒歩で下山を余儀なくされました。その途中、民家で飼われていたと思われる犬と遭遇します。自衛隊員は犬に避難を促すため大声で呼びよせますが、犬たちが理解できているのかは微妙です。取材陣も必死に下山を続け、途中で公衆電話を発見し、おそらく緊急通報をしています。自衛隊員も、乗員・取材クルーに怪我はなく、無事だったことを電話口で報告しています。

その後、パトカーやタクシーが現場に到着し、全員が安全に避難しました。

当時の報道では、V-107の不時着とその後の避難行動が詳細に伝えられました。火山灰や不安定な地形の中での迅速な対応と隊員の冷静な判断が、事故による二次被害を防ぐことにつながった事例として記録されています。

まとめ…雲仙・普賢岳、隊員たちの救助活動を阻むものは熱だった

雲仙・普賢岳の火砕流災害における救助活動の最大の阻害要因は「熱」そのものであり、これは火砕流の高温・高速度という自然現象によるものでした。この熱は隊員たちの活動範囲と持続時間を制約し、救助行動の実行可能性を著しく低下させる決定的要因となったといえます。