89式小銃の後継、ついに登場─20式5.56mm小銃とは何か

1989年に導入された89式小銃から31年を経た2020年、防衛省はその後継となる新たな主力小銃「20式5.56mm小銃」を公式に発表しました。

20式小銃は2014年に研究が開始され、2020年度に陸上自衛隊の制式装備として採用されています。

その後、2021年から正式な調達が始まっており、実戦配備に向けた導入が進められています。

開発と製造を担当したのは89式と同様に豊和工業株式会社で、同社は20式小銃を自社の技術力を結集した「世界最高水準の小銃」と位置づけています。

国産装備品の象徴となることを期待して、豊和工業は本銃に「HOWA 5.56」という呼称を用いています。

20式小銃の開発背景と設計思想

Photo by United States Naval Institute (U.S. Marine Corps Malik Lewis)

陸上自衛隊開発実験団(富士駐屯地)は、20式5.56mm小銃の開発にあたり、ベルギーのFN SCAR、オーストリアのSteyr AUG、ドイツのHeckler & Koch G36およびHK416といった各国の先進的小火器を参考にしています。

これらの性能や機能を比較研究することで、次期主力小銃に必要な要件を定めていきました。

とくに20式小銃は、ベルギーのFNハースタル社製SCAR‑L(Special Operations Forces Combat Assault Rifle ‑ Light)など、近代的な小銃からの影響が色濃く見て取れます。

軽量で耐久性に優れたポリマー製ストックの採用や、全体のシルエットにその特徴が反映されており、携行性や様々な任務への柔軟な対応能力の向上が図られています。

現代戦に適した拡張性とモジュール設計

画像の引用元 航空自衛隊公式Xアカウント

現代戦に適した拡張性とモジュール設計も20式の大きな特徴です。

外観で目を引くのは、アッパーフレームおよびハンドガード上面に等間隔で設置されたレール類と、全体にわたる平坦な構造です。

これらは一般に「ピカティニー・レール(Picatinny rail)」と呼ばれる国際規格に準拠しており、ダットサイトやスコープ、ナイトビジョンなどの各種光学照準器を容易に取り付けられます。

加えて、20式小銃は近年の主流であるモジュラー装着規格「M-LOK(Modular Lock)」も下面および左右面に配置しています。

M‑LOKは主に、フラッシュライトやIRレーザー(赤外線照準器)、フォアグリップといった補助装備を必要に応じて取り付けられるため、任務に応じた柔軟な拡張が可能です。

このほかにも、ブルッガー&トーメ製のバイポッド兼用グリップの取り付けに対応しており、遠距離射撃時の安定性向上に寄与します。

さらに、20式の制式化に合わせて新たに導入されたベレッタ社製のグレネードランチャー「GLX 160 A1」も、ハンドガード下面に装着できる設計とされています。

以上のように、20式小銃は諸外国の優れた設計思想を比較検討しつつ、拡張性・耐久性・運用性を重視したモジュラー設計を採り入れている点が特徴です。

出典 https://www.hyperdouraku.com/colum/type20rifle/index.html

ハンドガードを延長化した20式のバリアントが登場

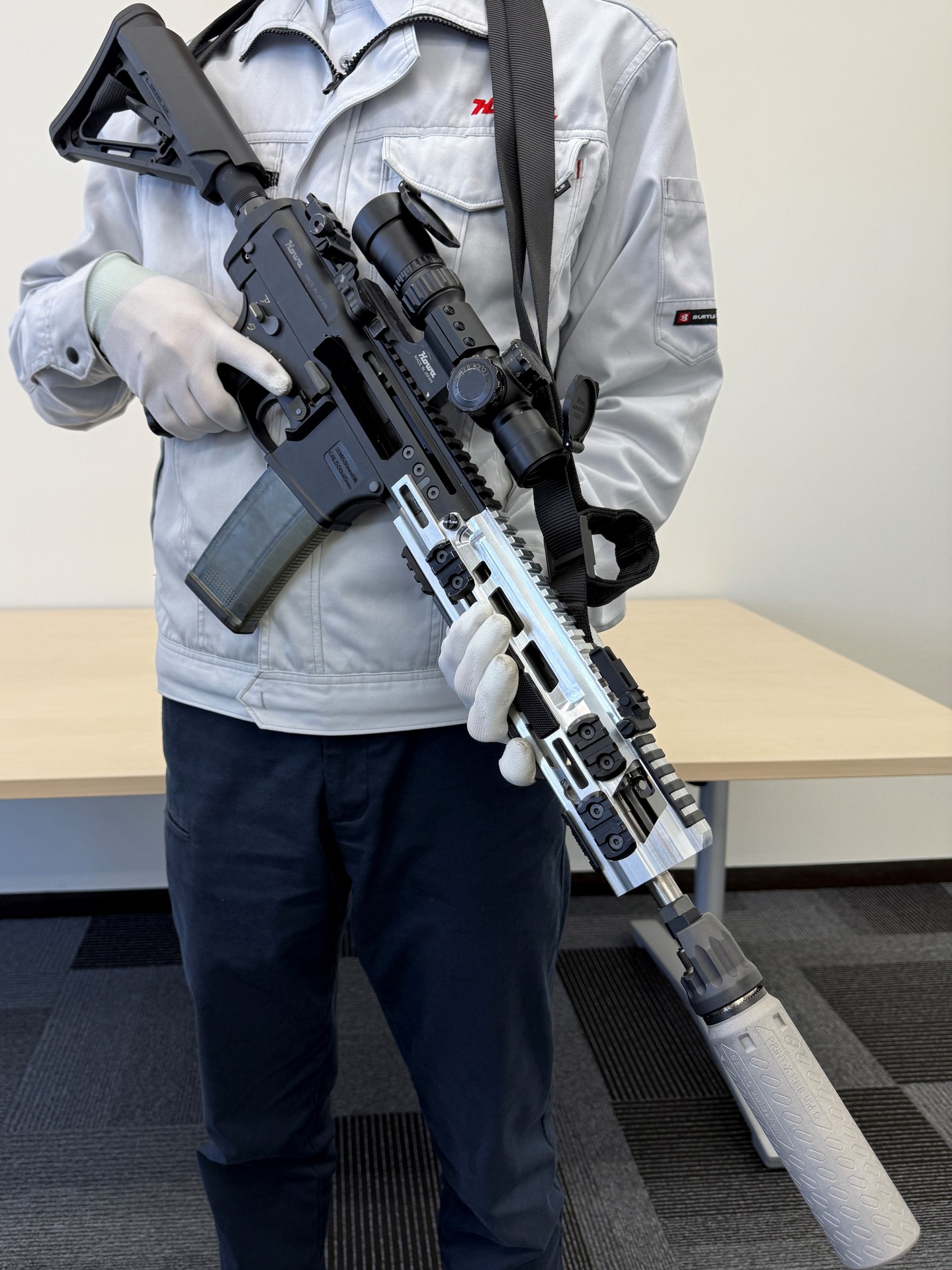

引用元 Instagram · howa_japan

2025年11月、豊和工業の公式インスタグラム・アカウントにて、 試製と見られるカスタム20式の写真が公開されました。延長化されたハンドガードおよび銃身、ARストック、B&Tのサプレッサー などを搭載しています。

現在、このカスタム・バリアントは航空自衛隊基地警備教導隊で試験配備されているのではと見られています。

20式と89式との具体的な比較

89式小銃は1989年に制式化された長年の陸自の主力で、全長はおおむね916ミリ前後、銃身長は約420ミリ、実装状態での重量はおよそ3.3〜3.7キログラム程度です。

設計は堅牢で信頼性に優れており、当時の運用概念に合わせた堅固な造りが特徴でした。

一方で全長や銃身が長めであるため、狭所や車両内での取り回しは必ずしも有利とはいえません。

米軍が1990年代以降にM16系から短縮カービン(M4)へ広く移行した経緯はよく知られた事実です。

自衛隊もそれに倣い、ACIES(先進個人装備)関連の試作や改修で、約800mm前後まで短縮したカービン化改修が行われた記録があります(四面レール、ポリマーリトラクタブル・ストック、短銃身など)。

しかし、89式をショート化するなどの改修は実行されず、以前から配備されていた折り曲げ銃床式で特に任務上の支障はなかったようです。

一方で、設計当時の規格に基づくためモジュール性や周辺機器の共用性といった点では近年の銃器に一歩譲る面がありました。

したがって、市街地および閉所戦闘能力の向上が図られ、部隊レベルでのカスタマイズ(フォアグリップやレール追加など)が2000年代以降に行われるなど、イラク派遣期を契機に一部の部隊で実戦的な改修が試行されたことも確認できます。

89式の「右撃ち&右操作特化」からの脱却

要点を整理すると、89式は設計上「右構え」を前提に作られているため、操作系(セレクター=安全/発射モード切替)は右利きに有利な配置になっています。

そのため「右構えと右手操作に特化した小銃である」と言えます。

アメリカ軍のM16系(M4含む)もほぼ同じですが、M16系はチャージングハンドルが中央後方にあり、排莢位置とは独立しているため、「左利きでは扱いにくい」とは限りません。

20式小銃の操作性に関しては、右構えを前提としていた89式小銃とは対照的に、チャージングハンドルを含む主要な操作系がアンビ(両手操作)仕様で設計されています。

左右のどちらからでも操作可能なセレクターレバー(発射モード切替レバー)として「アンビタイプ(Ambidextrous)」になっており、右利き・左利きを問わず迅速な操作が可能です。

なお、自衛隊では強制的に右構えではないため、89式においても、左利きの隊員は左構えで撃つことも認められる場合があります。

また、右利きであっても、現代の閉所戦闘や都市戦闘では、左構えで撃つ状況は少なくありません。20式はそのニーズにしっかりと対応した銃です。

とくに、20式のチャージングハンドルは左右どちら側でも取り付けが可能な可逆式となっており、利き腕を問わず、素早く扱える配慮が施されています。

89式小銃は、右構えでの使用を前提に設計されており、左手親指を支えるためのサムレストがグリップ左側に設置され、頬付けしやすいように右側へ湾曲(キャストオフ)したストック、匍匐射撃時に地面との干渉を避けるため右側面に配置されたセレクターレバーなど、随所に右利き専用の設計思想が見て取れます。

左側にもレバーが備えられてはいましたが、限られた状況での操作に留まっていました。

89式小銃は右構えで撃つことを前提としてデザインされている。グリップ左に付いたサムレスト、右構えで頬付けしやすいように湾曲(キャストオフ)したストック、そして匍匐した際に地面にこすれて切り替わらないように右面に付けられた切り替え軸などだ。左面セレクターこそ装備したものの、昨今の閉所戦闘や都市戦闘でのニーズから言えば両構え、両側操作が小銃の標準仕様になりつつある。

実際に、89式小銃は右構えが基本であることに起因して、イラク派遣の際には任務遂行に支障が出る可能性が懸念され、セレクターレバーを左右両側に設けた特別仕様が配備されたという経緯もあります。

このような実任務経験や隊員の声を踏まえ、豊和工業は20式小銃においてこの問題点を克服したと考えられます。

なお、89式に搭載されていた「3点制限点射(3発バースト)」機能は、構造を複雑にする要因ともなっていたため、20式では廃止されました。

「ア・タ・レ」の継承

ところで、セレクターレバーといえば、89式に刻まれていた「ア・タ・レ」という独特の表示も話題となっていました。

この「ア・タ・レ」とは、それぞれ「安全(ア)」・「単発(タ)」・「連発(レ)」の頭文字をカタカナで表記したもので、命中祈願の意味が込められているとも言われています。

自衛隊の装備品という厳格な文脈において、こうした遊び心ある刻印がなされているのは、64式小銃以来の伝統といえるでしょう。

画像の出典 USA Military Channel

報道によると、この「ア・タ・レ」は20式小銃にも引き継がれており、左右両側面にしっかりと刻まれていることが確認されています。

銃剣装着機能と互換性

20式小銃には、銃剣を装着するためのハードポイントである「バヨネットラグ」が装備されています。

出典 陸上自衛隊

ただし、20式専用の新型銃剣は現時点で開発されておらず、89式小銃に使用されている「89式多用途銃剣」がそのまま使用される予定です。

調達計画と配備優先部隊について

20式小銃は、最終的に約15万丁の調達が計画されています。

この数字は、かつての89式小銃の配備数とほぼ同等ですが、完全な配備完了にはやはりおよそ30年を要する見込みです。

出典 https://japan-indepth.jp/?p=52127

2020年度には約9億円の予算を用いておよそ3,000丁が調達され、2021年度から部隊配備が始まりました。

特に注目すべきは、どの部隊に優先的に配備されるかという点です。

画像の出典 USA Military Channel

20式小銃は、当面は陸上自衛隊の精鋭部隊に優先的に配備される予定であり、とりわけ水陸機動団がその筆頭となっています。

水機団は、敵に占拠された離島に対して水路から潜入し、奪還作戦を遂行することを任務とする部隊です。

20式小銃の設計思想は、当初からこのような「離島防衛」を想定しており、海水による腐食を防ぐための特殊処理や、高い排水性能を備えています。

つまり、陸上自衛隊の中でも特に水陸両用作戦に対応する能力が求められる水陸機動団こそが、この新型小銃を真に必要とする部隊であるといえるでしょう。

なお、令和7年度(2025年度)の調達計画によれば、航空自衛隊は2,702丁、海上自衛隊は205丁の導入を予定しており、陸上自衛隊以外の部隊への配備も順次進められていく見通しです。