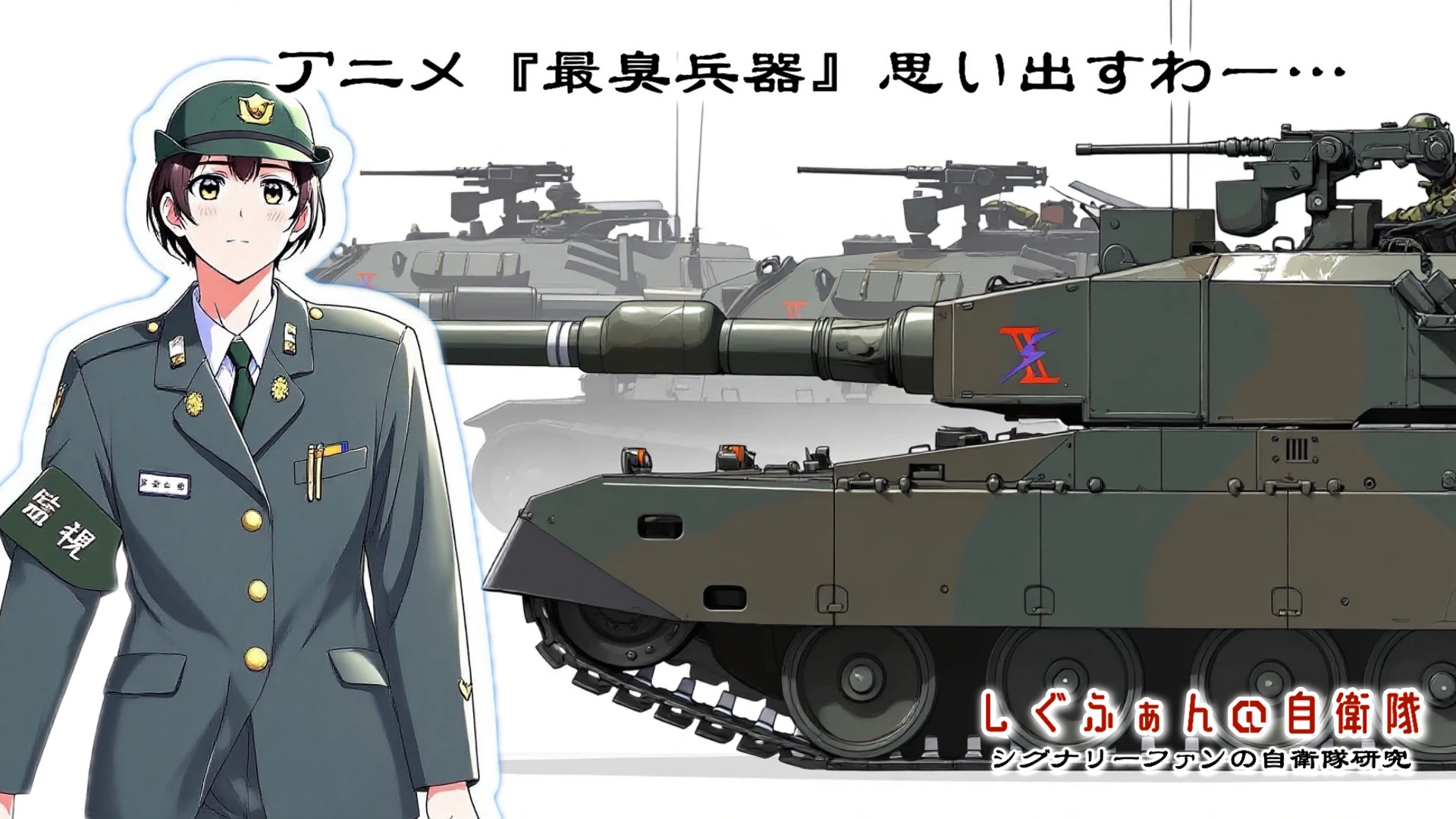

『この戦車は川底の石に当たると車体に穴が開く。エアコンをつけて重量が増えたので、装甲を薄くしたのさ……。おっと、いけねえ。これは防衛機密だった』

1990年代の初め、フジテレビの深夜枠で放映されたあるアニメの中で、川を戦車で渡河する途中、沈みかけている戦車の上で自衛隊員が口にした印象的な台詞です。

今でこそ深夜アニメといえば幅広いジャンルが存在しますが、当時はまだ珍しく、自衛隊を「実在の組織」としてリアルに描く作品は限られていました。

しかも、その作品では君が代、日の丸をめぐる社会問題にまで踏み込み、今の政権下では到底許されないであろう、鋭い風刺を交えた内容だったのです。

いかにも皮肉たっぷりに民間人相手に語る自衛官に、原作者のいやらしい意図が見え隠れしており、味のある一場面です。

自衛官の言葉に、ヒロインの女性も「この戦車は何十億円もするんでしょう?なんで石で穴が開くのよ!?」と呆れ、「防御性能よりも居住性を優先するのか?」とか『いかにも平和国家の軍隊らしいですね』などと、主人公らは川に沈みかけている戦車の上で、しみじみと語り合うのでした。

バブル経済の余韻が残る時代における「平和ボケした国防観」への、冷たい風刺です。

戦車が大好きで左翼思想を自認するアニメ監督と言えば、宮崎駿(皇族の娘が読んでる品位の高いアニメージュに下品なセリフの漫画を載せるのは気に食わないという理由で小林源文の連載を打ち切りに追い込んだこともあります)が思い浮かびますが、本作の原作者は小説家の田中芳樹です。

ほんの一言のセリフに過ぎませんが、原作ではアニメよりさらに詳しく批判的、粘着的に当該戦車に対する描写がされており、これが当時の視聴者やミリタリーマニアの間で、作家の思想を含めてたいへんな議論を呼びました。

あくまで、“架空の戦車”に対する皮肉なので、注意が必要ではありますが、ミリタリー雑誌や同人誌でも「そんな馬鹿な」「誇張しすぎだ」「実際の戦車はそんなに脆くない」「あながち嘘ではない」「装備の軽量化は実際の課題だ」と主張する勢もいて、長いこと論争が続いたものです。

実際、現実の自衛隊では戦闘車両に対し、耐弾試験と言って、機関砲や戦車砲を撃ち込んだり火炎放射器を浴びせたり、その防御性能を試験しています。

その結果、弱点が判明したかもしれませんが、それは一般にはおおやけにはなりません。

もちろん、当該作品はフィクションであり、アニメの劇中で描かれた戦車は、外観こそ90式戦車そっくりでしたが、実在の90式とは言及されておらず、台詞の内容(エアコン云々)をそのまま事実とするのは早計です。

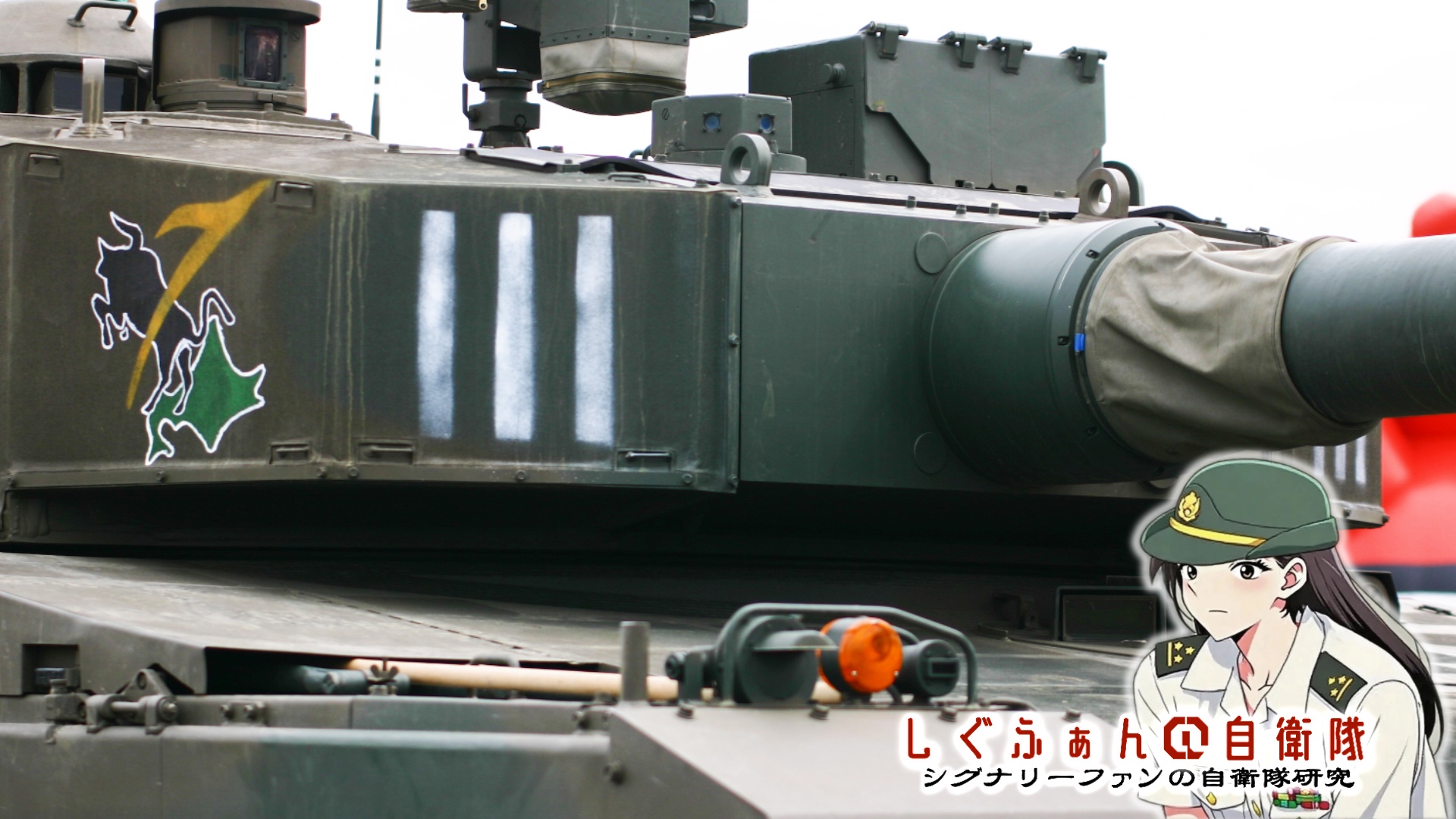

しかし、このセリフが妙に現実味を帯びて受け止められたのは、時期的にちょうど陸上自衛隊が最新鋭の国産主力戦車・90式戦車を実戦配備し始めた頃だったからに他なりません

国産戦車の新時代を切り開いた90式は、北海道の厳しい気候や広大な演習環境を念頭に、電子制御式の射撃統制装置や自動装填装置を搭載した画期的な車両でした。

つまり、アニメの中で(架空の戦車ではあるが、陸自の次期主力戦車に対して)語られた「エアコンで重くなった分、装甲を薄くした」という表現は、あくまで誇張ではあるものの、当時の自衛隊装備開発の“軽量化と防御力のせめぎ合い”という現実を、象徴的に切り取っていたとも言えるのです。

本稿でも「90式に(一般車両のような)エアコンが本当についているか、ついていないか」というのは本題ではありません。

北海道で戦うことを命ぜられた運命…誰と?

90式戦車が「北海道で戦うことを命ぜられた戦車」と言われるのは、単なる比喩ではなく、実際の運用構想上の宿命でした。

「なぜ北海道なのか」「誰と戦う想定だったのか」という背景には、冷戦期から続く日本の防衛構想が深く関わっています。

この戦車が設計された1980年代後半、日本の防衛政策は明確に「北からの脅威」、つまりソ連陸軍(のちロシア連邦陸軍)を想定していました。

当時、ソ連軍は極東地域に強力な戦車部隊を展開しており、特にサハリン(樺太)や沿海州には多数のT-72、T-80戦車が配備されていました。

もし有事となれば、これらの部隊が北海道へ上陸・侵攻する可能性が、現実的なシナリオとして検討されていたのです。

そのため、陸上自衛隊の防衛構想は「北方重点防衛」と呼ばれ、北海道を決戦の主戦場とすることが前提でした。

つまり、本州や九州を守る前に、まず道内で敵戦車群を阻止せよ、という想定です。

こうした背景から、90式戦車は最初から「北海道での機甲戦を想定した戦車」として開発されたのです。

広大な平原、深い雪、凍結する地面、そして長距離砲戦—そのすべてに対応できる能力が求められたのです。

実際、90式は電子制御式の射撃統制装置を導入し、長距離でも高精度の射撃が可能になりました。

さらに、自動装填装置によって乗員は3名に削減され、寒冷地でも効率的な運用ができるよう設計されています。

サスペンションも油気圧式を採用し、雪原や凍結地でも安定した走行を実現しました。

こうして誕生した彼女は結果的に「北海道専用最終兵器」のような存在となりました。千歳の街の中いっぱい走ってます。

逆に言えば、90式はその高性能ゆえに価格が非常に高騰しました。

価格だけではありません。あまりにも車体が巨大で本州の狭い道路や橋は通行が困難だったのです。

つまり90式は、生まれた時点から“戦う場所”と“戦う相手”が決まっていた・・まさに「運命づけられた戦車」だったのです。

主砲は120mm

90式の120mm滑腔砲は「ガチで硬い装甲」を破壊する能力を持っています。

90式戦車の主砲は120ミリ滑腔砲(L/44相当)で、欧米のNATO標準に近い口径を採用しています。

これは貫徹力の高いAPFSDS(徹甲弾)や対戦車用の成形炸薬弾(HEAT)などの現代弾薬を使えることを意図したもので、対峙が想定されていたソ連・ロシアの装甲車両に対抗するための自然な選択でした。

搭載方式は自動装填機構を備えており乗員は3名、射撃管制装置と安定化装置により移動中や長距離でも高い命中精度が期待できます。

現代の120mm砲が使う主力弾はAPFSDS(装弾体=徹甲弾/脱殻)で、金属製の長い翼付き(あるいは長尺)コアを非常に高速で打ち出して装甲を貫く方式です。

これにより、同口径の従来砲弾よりはるかに高い装甲貫徹力を発揮し、第二次大戦以降の多くの戦車装甲を撃破できます。

90式に搭載された120mmも同種の徹甲弾を使い、想定敵であったソ連製中・旧世代戦車群を十分に脅かす設計です。

つまり、90式は当時の国際標準と想定脅威に対応するために120mm砲を採用したわけです。

しかし「どの戦車のどの部位をどの距離で撃つか」によって結果は大きく変わります。

装甲の材質(単純鋼板か複合装甲か)、装甲の厚さと角度(斜めだと有効厚が増す)、反応装甲(ERA)や傾斜装甲、さらに内側の多重構造はAPFSDSの貫徹を大きく妨げます。

HEAT(成形炸薬弾)は接近距離では強力ですが、ERAや複合装甲、間隔装甲に対して効果が落ちる一方、APFSDSは高速運動エネルギーで突き破るためERAにも一定の影響を受けますが、近年の複合装甲+ERAを備えた最新MBT相手では単発では貫通が難しく、より高性能な徹甲弾や射撃角・撃破箇所の選定、複数発の連続射撃などが必要になります。

要するに、120mmは「強力かつ主力の対戦車兵器」ですが、最新世代の総合防御(複合装甲+ERA+傾斜など)に対しては一筋縄ではいかない、ということです。

一方、特筆すべきは90式の射撃統制システム(FCS)です。

90式は単に強力な120mm砲を載せただけでなく、長距離での高い命中精度を実現するための一連の最新技術を初めて本格導入した戦車でした。

砲身はL/44相当の長尺で、高初速のAPFSDS(armor-piercing fin-stabilized discarding sabotは、戦車砲などに使用される徹甲弾で、戦車などの装甲を貫くのに特化した砲弾)を有効に使える設計になっています。

また、その威力を引き出すために安定化された砲塔・砲身と高性能な弾道計算機(バリスティックコンピュータ)を組み合わせています。

レーザー測距儀で正確な距離を瞬時に取得し、気温・風速・気圧などの気象データや弾薬特性を考慮して射角と課目補正を自動算出するため、静止・移動目標を問わず長距離でも高い命中率が期待できます。

さらに、砲塔俯仰の安定化と照準系のジャイロ補正により「走行射撃(fire-on-the-move)」能力が向上しており、これが北海道の広大な平原での機動戦における大きな利点となりました。

夜間や視界不良時にはパッシブ式赤外線暗視装置で目標捕捉が可能で、昼夜を問わない精密射撃を支えます。

自動装填機構と連動することで装填手がいらなくなり、搭乗員は74式戦車の4名から3名に削減されました。

射撃準備から発砲までの時間が短縮される一方で、電子系と自動機構への依存度が上がり整備負担や故障時のリスク管理が重要になりました。

射撃統制系はまた観測・データ共有を前提に設計され、後の10式や車両ネットワーク化の基礎技術としてフィードバックされています。

実戦的には「どの部位をどの距離で狙うか」「敵装甲の構成や反応装甲の有無」を考慮した戦術的判断が命中を左右しますが、90式のFCSは当時の日本にとって画期的な長射程精密火器であったと言えます。

後継戦車の10式戦車へ

大きな車体のため、全国展開には向かない面を抱えていた90式。バトルオーバー北海道志向は国際情勢の中、いけるぞ突っ込め!とはなりませんでした。

ちなみに、記事冒頭のアニメでは、東京の都心のど真ん中を90式が豪快に走っていましたが。

こうした反省を踏まえ、後継の10式戦車では車体が小型化されたのです。

また、2000年代に陸上自衛隊が求めたのは「全国どこでも柔軟に運用でき、かつネットワーク化(C4I)に強い次世代戦車」でした。

既存車両の改修では内部スペースや電子化の余地が限られるため、完全新規設計での開発が決まり、これが10式戦車の出発点です。

10式は初めから部隊間で情報を共有して戦う「ネットワーク中心戦」を念頭に置き、車上のC4I機能を充実させることでダイナミックな連携射撃や即応指示を可能にしています。

また、10式は「軽く、速く、柔軟に」をキーワードに設計されました。モジュール式の装甲を採用して任務に応じて装甲レベルを調整できるようにし、基準装備での重量を抑えて橋梁通行や道路移動の制約を緩和しています。

これにより都市や山間部を含む日本全国での運用が現実的になりました。

さらに専用に開発した国産120mm滑腔砲を搭載し、自動装填や改良された射撃管制で高い命中精度を維持しつつ、車体の総合設計で機動力とネットワーク能力を両立させています。

女性自衛官は戦車の乗員になれる?

2025年現在、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊のすべての職種で女性自衛官の任用が認められており、戦車や装甲車などの乗員になることも可能です。

過去には母性保護政策が理由で制限されていた職種もありましたが、2000年代以降の法改正と制度整備により、現在は能力や訓練適性を満たす女性自衛官であれば戦車部隊に配属され、戦車長、砲手、操縦手などの職務に就くことができます。

ただし実際の配属状況を見ると、依然として男性が多数派で、WACは少数派です。

それでも訓練や任務上の資格要件において男女差はなく、装備の運用や戦術行動に必要な技術・知識を習得すれば男性と同等に乗員として活躍できます。

まとめ

要するに、90式は当時の脅威に対応する「重装甲・長射程の高性能機」だったのです。

そして、後継の10式はその経験と教訓を受けて生まれた「全国運用を重視した、情報化・機動力重視の次世代戦車」です。

90式が築いた射撃統制や自動装填のノウハウ、複合材や電子技術の蓄積は、10式の開発に確実に活かされていますが、設計思想は“北海道決戦”から“日本全域で柔軟に戦う”志向へと明確にシフトしました。