画像の引用元 三菱重工公式サイト

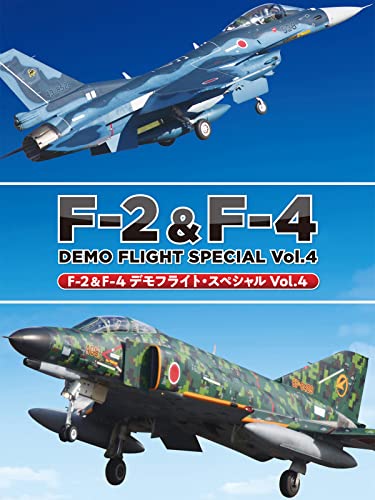

F-2は主に海上自衛隊や航空自衛隊が協力する海上作戦で運用されることを前提に設計されています。

今回はF-2について紹介します。

F-2の開発経緯

F-2の開発は、1980年代後半から1990年代にかけて進められました。

当初の目的は、老朽化が進むF-1戦闘機の後継機を作り、空自の制空・対艦能力を維持することでした。

しかし、当時の日本にはF-16のような最新戦闘機を独力で開発する技術やコストの余裕はなく、アメリカとの共同開発という形が選ばれました。

F-2は基本的にF-16C/Dをベースにしていますが、日本側の要望で大幅に改設計されました。

主翼を大きくして航続距離を延ばし、複合材を多用して軽量化、さらに海上作戦を意識した海洋迷彩や、国産の対艦ミサイルASM-1/2との高い互換性を持たせるなど、実質的には新型機の開発となりました。

しかし、この開発には予算や技術面での紛糾がありました。

アメリカ側との部品分担や技術移転の範囲、コスト増大などを巡って交渉が難航し、最終的に94機の限定生産という形に落ち着き、制式配備が始まったのは2000年でした。

これは「日本独自の技術を盛り込みつつも、過度なコストや生産リスクを避ける」現実的な妥協策でした。

結果としてF-2は、少数ながら高い対艦能力や制空能力を持つマルチロール機として完成し、日本の戦闘機開発のノウハウと技術を次世代に継承する象徴的な機体となりました。

なお、1988年にはすでにテレビ東京のテレビアニメにて、FSX開発がテーマとなった一編が放映されています。

F-2の機体はなぜF-16より大型化されたのか?

ポイント…空力性能の改善

F-2はF-16C/Dをベースにしていますが、国産技術を盛り込みつつ、大幅に改設計されています。

単なるライセンス生産ではなく、実質的には新しい機体です。

詳しく整理すると:

-

全長

-

F-16C:約15.06m

-

F-2A:約15.52m(わずかに長い)

-

-

全幅(翼幅)

-

F-16C:約9.96m

-

F-2A:約11.13m(約1.2m広い)

-

-

全高

-

F-16C:約4.88m

-

F-2A:約5.34m

-

-

主翼面積

-

F-16C:約27.87㎡

-

F-2A:約31㎡(約10%増)

-

この大きな翼は、炭素繊維複合材を使用し軽量化した上で空力性能を改善する目的で設計されました。

結果として、F-16より燃料搭載量が増え、航続距離や機動性にも優れた点があります。

2. 主翼の改修

-

F-2の主翼は炭素繊維強化プラスチック(CFRP)を約50%使用

-

F-16より広く厚く、燃料搭載量が増加(機内燃料:F-16 3,175 L → F-2 約3,900 L)

-

翼の面積拡大により、航続距離・離陸性能・高高度での機動性能が改善

3. 機体構造・材料

-

F-16はアルミ合金主体

-

F-2は先進複合材を多用、胴体と翼の軽量化により、より高性能な空対艦・空対空運用が可能

-

機体後部・垂直尾翼も大型化し、AESAレーダー搭載や航電装置の搭載スペース確保

4. エンジンと推力

-

F-16C/D:F100-PW-229(推力約12.9トン)

-

F-2A/B:F110-GE-129(推力約13.3トン)

-

機体大型化に伴う重量増を補うため、推力を強化

5. 性能への影響

-

航続距離の増加(F-16比で約20%向上)

-

高高度・高速域での機動性を維持

-

空対艦ミサイル搭載量の増大

-

日本独自の気象条件(梅雨や台風下)での運用にも対応

ハイローミックス運用とは?

「ハイローミックス運用」とは、戦闘機を高性能の機体と比較的安価で量産しやすい機体を組み合わせて運用する方法です。

互いの長所を生かし、作戦効率を最大化する方式を指します。

航空自衛隊でもよく使われる概念です。目的は、コストを抑えながら戦力を最大限に活かすことです。

航空自衛隊では、F-15JやF-2、F-35Aを組み合わせて、防空や対艦、先制攻撃などを分担する形でハイローミックス運用が行われています。

-

高性能機(ハイ):防空や先制攻撃など重要任務を担当する機体。現在の航空自衛隊ではF-35Aがこれに該当します。

-

比較的少数運用機(ロー):任務の一部や支援を担当する機体。現在の航空自衛隊ではF-2とF-15Jがここにあたります。

例えば、F-35Aはステルス性能を活かして先制攻撃や情報収集を行い、F-15Jは防空迎撃の中心を担います。

そしてF-2は、対艦および対地攻撃を行いながら、少数機でも作戦を支えます。

こうして、高性能機だけに頼らず、少数でも運用できる機体を組み合わせて戦力を最大化するのが自衛隊におけるハイローミックス運用です。

この組み合わせにより、重要な任務は高性能機が担当し、それ以外は量産型が担うことができます。

こうして高性能機を無駄に消耗せず、全体の戦力を効率的に運用できるのが特徴です。

対艦番長と呼ばれる理由は?

F-2が「対艦番長」と呼ばれる理由は、その性能が海上自衛隊や航空自衛隊の対艦作戦に特化していることにあります。詳しく整理します。

航空自衛隊の戦闘機では、F-15Jは主に防空迎撃が任務で、対艦攻撃能力は限定的です。

過去にはF-1やF-4が担っていましたが、既に退役しており、現在はF-2だけが国産兵器と連携して本格的な対艦攻撃を行える機体であり、数少ない“海上戦闘特化型”戦闘機としての地位があります。

つまり、F-2が「対艦番長」と呼ばれるのは、対艦作戦に特化した性能を持つからです。

F-16は「対艦番長」ではない・・・なぜ?

元のF-16は対艦攻撃専用機ではなく、マルチロール(汎用)戦闘機です。

F-16はアメリカをはじめ世界中で使われている汎用戦闘機で、主に空対空戦闘や空対地攻撃が中心であり、特化した対艦能力は持っていません。

もちろん、ハープーンなどの対艦ミサイルを搭載すれば艦船攻撃は可能ですが、F-2のように航続距離、レーダー性能、搭載兵器、空力設計をすべて対艦攻撃に最適化しているわけではないため、「対艦番長」ではありません。

まとめると、F-2が特別に「対艦番長」と呼ばれるのは、少数ながら日本の対艦作戦において実戦的な能力を持つ唯一の機体だからです。

F-16は汎用機であり、対艦に特化していないため同じ呼び方はされません。

F-2では翼を広げ燃料搭載量を増やし、航続距離を伸ばすことで遠方の艦船を攻撃できるよう設計されています。

高性能レーダーで海面の艦艇を正確に探知でき、ASM-2などの対艦ミサイルを複数搭載可能で、機動性と耐久性も両立しています。

1. F-2は対艦攻撃に特化した設計

F-2は、もともとF-16をベースに開発されましたが、対艦能力を高めるため大幅に改設計されています。

特徴的なのは以下の点です。

-

翼が広く、燃料搭載量が多い

→ 航続距離が伸び、遠方の艦船を攻撃できる -

レーダー性能が高い

→ 海面に浮かぶ艦艇を正確に探知できる -

搭載兵器が多彩

→ ASM-1/ASM-2や対艦ミサイルを複数搭載可能 -

機動性と耐久性が両立

→ 船団攻撃や敵防空網突破の作戦に対応

海洋迷彩とは?

その対艦番長を体現しているのが、F-2がまとっている「海洋迷彩」です。

そのため、海上での目視被発見を抑えるために機体は青系の迷彩が施されています。

この配色は、空から海を見た場合に機体が背景に溶け込みやすく、艦船攻撃や偵察飛行時の生存性を高める効果があります。

一方、制空戦闘機であるF-15ではグレー系の制空迷彩で塗装されています。

要するに、F-2の見た目の迷彩も、その運用コンセプトを反映したものなのです。

武装

F-2はハードポイントの柔軟性で制空・対地任務もこなすマルチロール機であり、その武装は「対艦攻撃に強く、同時に空戦や対地攻撃にも対応できる多目的な組み合わせ」が特徴です。

機首下に20mmの旋回機関砲を内蔵して近接交戦・限定的な対地攻撃支援に備え、外部には短距離赤外線誘導ミサイル(例:サイドワインダー系)や中〜長距離のレーダー誘導ミサイル(日本製のAAM-3/AAM-4や、西側のAMRAAMなど互換のある機体仕様)を搭載して制空任務に対応します。

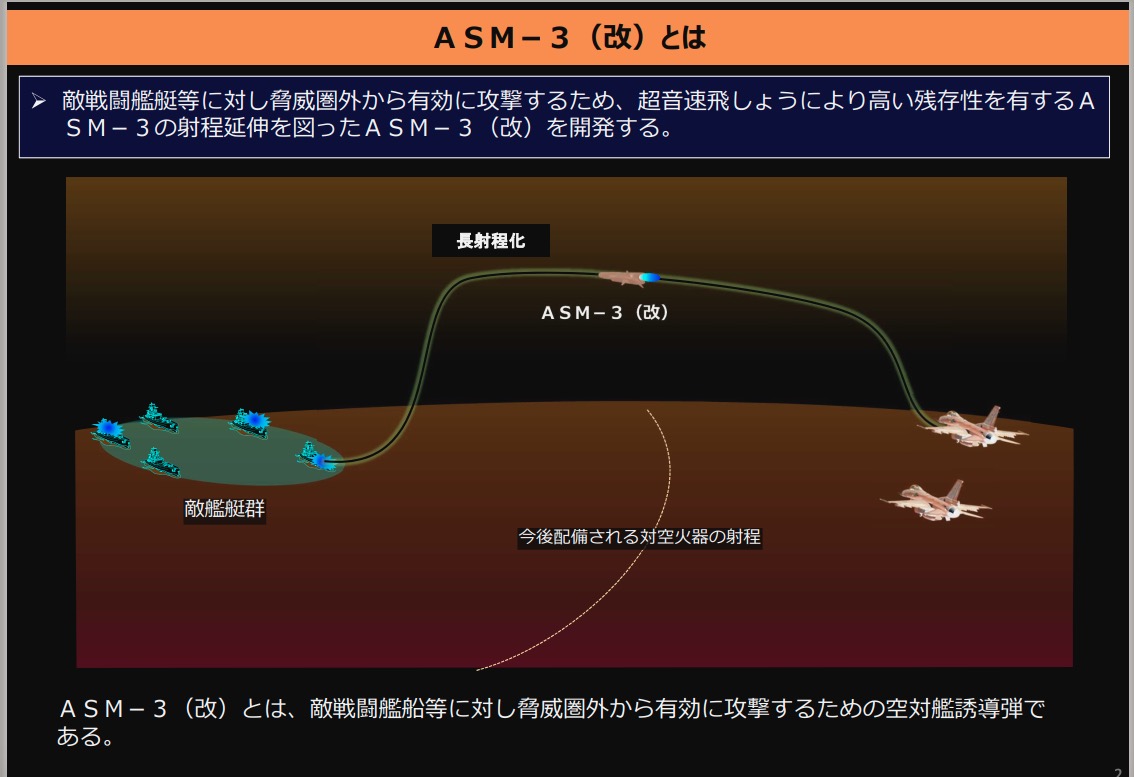

対艦任務ではASM-3(改)国産対艦ミサイルを複数搭載でき、これらは海面すれすれを飛ぶシーキーミング特性や能動レーダーで艦艇を撃破する用途に使われます。

文部科学省によれば、この自衛隊のミサイル「ASM-3(改)」とは、敵戦闘艦船等に対し脅威圏外から有効に攻撃するための空対艦誘導弾です。

敵戦闘艦艇等に対し脅威圏外から有効に攻撃するため、超音速飛しょうにより高い残存性を有しています。

出典 文部科学省公式サイト https://www.mext.go.jp/content/20201202-mxt_uchukai01-000012921_8.pdf

さらに、増槽や各種誘導爆弾、滑空誘導兵器、照準ポッド(目標照準/誘導)、電子戦・対レーダーポッドなどを外部ハードポイントに装着できるため、任務に応じて柔軟に装備を組み替えられます。

運用部隊

第8飛行隊

第3飛行隊

第21飛行隊

零戦を受け継いている?

F-2は三菱重工が開発した戦闘機で、同社は戦時中に零戦を手がけた実績があります。

F-2が零戦を「受け継いだ」と言われる場合、それは設計の直接的な継承というよりも、運用思想や国産技術の継続という意味合いが強いです。

零戦は太平洋の海上戦を想定して設計され、長距離航続能力と海上での戦闘性能を重視していました。

また、パイロットの生存性や運用のしやすさを第一に考える、日本的な設計思想を示す機体でもありました。

F-2は技術的にはF-16系をベースにしていますが、翼を大きくして燃料搭載量を増やし、海上での行動範囲を広げたことや、海洋迷彩を採用して海上作戦を意識したこと、さらにASM-2など国産対艦兵器との親和性を高めたことなどで、海を舞台に戦うという役割を現代に引き継いでいます。

また、零戦が当時の日本の航空技術と設計ノウハウを結集した象徴だったように、F-2も日本側の設計技術や複合材の活用、航電技術の習熟を促し、後続機開発の基盤を築いた点で「系譜」をつないでいます。

つまり、零戦からF-2への継承とは、「海上戦を重視する運用思想」と「国産航空技術を育てる姿勢」が時代を越えて受け継がれていると言えるでしょう。

まとめ

このように、F-2は日本の戦闘機開発史において特異な存在です。

F-16をベースにしながら翼や機体構造を大幅に改設計し、航続距離や搭載兵器も空対空ミサイルや対艦ミサイル、各種誘導爆弾まで幅広く搭載可能で、自由度を高めたことで、少数でも高い作戦能力を発揮できるマルチロール機です。

そして、2000年からその任務をこなしてきたF-2ですが、2025年現在、その後継機種の開発も行われています。