自衛隊が登場する映画には、自衛隊側が公式に協力した作品と、反対に内容や演出の都合で一切協力を得られなかった作品があります。それぞれに特色があり、自衛隊の描かれ方もさまざまです。

自衛隊が主役・登場する国内外の映画作品について

とくに航空自衛隊が登場する映画では、実際に訓練飛行中の映像を撮影したものが多く使われています。あくまで「通常の訓練の様子を撮影させているだけ」という建前を取っており、映画撮影専用に航空機を飛ばすことは基本的に行っていません。

ただし、近年では広報活動の一環として、積極的に訓練飛行の機会を調整し、撮影を支援するケースも見られるようになっています。このため、実際に配備されている航空機のリアルな映像は、映画作品を通じて非常に貴重な資料です。

自衛隊が登場する主な映画例

| 映画タイトル | 公開年 | 特徴 | 自衛隊協力の有無 |

|---|---|---|---|

| 日本沈没 | 1973年 | 陸海空自衛隊の装備が登場 | 一部協力 |

| 戦国自衛隊 | 1979年 | 現代の自衛隊が戦国時代にタイムスリップ | 協力なし(拒否) |

| ローレライ | 2005年 | 第二次世界大戦末期を舞台とした潜水艦物語 | 陸上自衛隊が訓練施設を提供 |

| 空へ ―救いの翼― RESCUE WINGS | 2008年 | 航空自衛隊救難部隊がテーマ | 航空自衛隊協力 |

| 亡国のイージス | 2005年 | 海上自衛隊の護衛艦が中心 | 海上自衛隊協力 |

| シン・ゴジラ | 2016年 | ゴジラに対抗する政府・自衛隊の対応を描写 | 陸海空自衛隊全面協力 |

| THE NEXT GENERATION パトレイバー | 2014年 | 架空の特科部隊だが、自衛隊の描写も | 協力なし |

このように、作品によって協力の有無や描き方に大きな差が見られます。

撮影協力が受けられない場合も

協力が得られるかどうかは、作品の脚本内容や自衛隊のイメージへの影響を考慮したうえで決定されます。そのため、フィクション色が強い、あるいは政治的に微妙なテーマを含む作品では、協力を受けられないことが多い傾向にあります。また、訓練飛行の映像提供についても、機密保持や安全上の理由から、撮影範囲や機材に厳しい制約が課されることが一般的です。

例えば、1978年公開の「野生の証明」では、主人公が陸上自衛隊特殊部隊の隊員でしたが、陰謀に巻き込まれ、当の自衛隊に暗殺されそうになるためか、自衛隊の協力はNG。

また、1979年公開の「戦国自衛隊」は当初自衛隊に協力を打診したものの、内容の過激さから一切の協力を得られなかったそうです。

2002年に公開された「宣戦布告」でも、北朝鮮工作員の浸透上陸作戦に対応する陸上自衛隊が描かれるため、自衛隊は政治的批判を恐れて協力は行っていません。

ところが2023年公開の「沈黙の艦隊」では自衛隊がクーデターを起こすという内容にも関わらず、海自が正式協力しているのは不思議です。

今日もわれ大空にあり(1964年制作)

航空自衛隊を題材とした作品の中でも、スケールの大きさと人間ドラマの深さが際立つ一作が、1964年に公開された映画『今日もわれ大空にあり』です。

本作では、航空自衛隊の教官を務める主人公が、自らの身体の不調により、当時導入されたばかりの新鋭戦闘機「スターファイター」(F-104)への転向を断念する苦悩が描かれています。主人公を演じたのは三橋達也氏です。

教官としての矜持と、自身の限界を受け止める葛藤。その悲壮感に満ちた決断は、若い訓練生たちが元気に大空を目指して飛び立っていく姿と鮮やかな対照を成しています。

そして、すべてを悟った隊長は、安堵の表情を浮かべながら、操縦桿をゆっくりと前に倒し、静かに身を引く決意を見せます。

この清々しい瞬間が、そのまま感動的なラストシーンへとつながっていきます。

ベストガイ

和製トップガン。バブル時代に制作されただけあり、根性根性の『今日もわれ大空にあり』と比べると、一気にカジュアルになったな(笑)コールサインが面白かった。

陸上自衛隊の映画

自衛隊が登場する映画作品の中で、もっとも協力的な姿勢を見せるのは、意外にも陸上自衛隊であると言われています(最近では航空自衛隊に押され気味という声もあるようです)。

『右向け左!自衛隊へ行こう』(1995年公開)

その陸上自衛隊全面協力による作品の代表格が、映画『右向け左!自衛隊へ行こう』です。原作は、元自衛官でもある史村翔(武論尊)氏と、すぎむらしんいち氏による漫画作品で、自衛隊教育隊を舞台にしたコメディドラマとなっています。

なんでサムライソルジャーとか自衛隊特殊部隊による陰謀や高倉健暗殺とかはダメで、エッチな漫画原作の映画には協力するんだよ?エッチは好きだけど税金払ってんだぞこっち。

本作は、現役・OB問わず自衛隊関係者の間で「もっとも自衛隊を忠実に描写した映画」として高く評価されています。

原作漫画は、バブル景気真っ只中で「誰でも入隊できた」バブル時代を背景にしていますが、映画版はそれとは異なり、バブル崩壊直後の1995年、不況、リストラ、阪神大震災、ブルセラ女子高生問題、地下鉄サリン事件など、社会不安が色濃く立ち込めた年に制作・公開されました。

まさに日本が「明るい未来」を見失い始めた時代の空気を感じさせる点も、独特の味わいとなっています。

この年代から自衛隊はオチコボレ、ワケアリ、ニートなどが入れなくなります(笑)

また続編『右向け左!2 自衛隊へ行こう』では、教育隊を卒業した主人公たちが部隊配属後の生活を描いたコメディが展開され、こちらも引き続き陸上自衛隊と当時の防衛庁による全面協力のもと制作されました。

戦争に行こうよ!

『戦争に行こうよ!』は、おおつぼマキ原作の漫画を映画化した作品で、バブル時代の日本を背景にしています。主人公が自衛隊に入隊するのですが、映画では自衛隊が正式な協力をしていないため、装備や被服の考証に関しては少々疑問が残ります。例えば、パッケージ写真では旧型迷彩服を着用している主人公ですが、実際の本編ではOD作業服風の上下に真っ赤なベレー帽、さらに帽章は「P」と、かなり異なる装いになっています。

また、映画内に登場する自衛隊の装備も当時実際に使用されていないものが多く、例えば64式小銃や89式小銃は登場しません。

ただし、フィリピン軍と現地警察が撮影協力している点は注目です。日本の外交において影響力があった時代を感じさせる一幕です。

この映画は、自衛隊のギャグやコメディ的な要素が強い『右向け左!』とは異なり、バブル時代の自衛隊に対する風刺的な要素も含まれており、当時の社会背景や自衛隊に対する評価が反映されています。

宣戦布告

麻生幾氏原作の映画は、非常にシリアスで現実的なテーマを扱っており、特に自衛隊と日本政府の対応をリアルに描写しています。

この作品では、島根県の厚賀原発に対する北朝鮮の破壊工作計画がテーマとなっており、非現実的な敵国として描かれるゲリラコマンドウに対して、日本当局がいかにして情報戦や不正規戦を展開していくのかが焦点です。

特に、災害派遣以外で自衛隊を出動させないという日本政府の方針が大きな障害となり、警察特殊部隊SATが投入されますが、その結果として部隊は壊滅的な被害を受けるという致命的な失敗を描いています。作戦指揮官の判断ミスが命取りとなり、部隊全滅という展開は現実的。長久手町SAT死亡事件みたいだね。

自衛隊が実際に登場するシーンは少ないものの、装備は車両から64式小銃まで忠実。当然ながら自衛隊は撮影協力しておらず、パケ写の勇ましいコブラは本編中ではCG合成となっています。パケ写詐欺。

作中ではSATの活動や日本政府の対応を非常にリアルに描いています。特に、自衛官が武器選択に際して上級部隊に許可を取らなければならない状況や、幕僚が最終的に総理大臣にお伺いを立てるという、実際の日本の官僚的な手続きや反応が非常に詳細に描かれており、「うっわ、あるある!」という感覚が強いです。

国民も不幸だが、一番不幸なのは現場で無為な運命を受け入れる警察官と自衛官というわけ。宇多田ヒカルじゃないけど、公務員になりたいという選択は正しいのかよく考えたら?(笑)

映画の中で起きた小競り合いが、最終的には東アジア全域を巻き込む一触即発の危機に発展していく様子は、現実世界でも未だに続く北朝鮮問題を反映しています。この点で、映画が提供する「考えるきっかけ」は非常に重要で、視聴者に深く考えさせる要素があります。

また、2001年という早い時期にハニートラップが政府関係者に引っかかるシーンが描かれており、これも後に現実世界で注目を浴びるテーマであったため、先見の明が感じられます。

全体的に、エンターテインメントとしてだけでなく、政治や軍事に関する深い考察を促す作品であり、単なるアクション映画ではなく、現実的なシミュレーションを重視した作品となっています。

海上自衛隊の映画

ネイビー・ロック・ウォー 撃破せよ!

1990年公開の本作は海上自衛隊が撮影協力。渡辺裕之主演。監督、原作はあの泉谷しげるで、敵役で出演もしている。

独裁者しげる(語弊がありそうだな。石破ではない)率いる武装集団が、とある島を占拠。偵察へ向かった自衛隊特殊部隊(渡辺裕之)としげる隊との戦闘が起きるというストーリー。相棒ですね。

キャッチコピーはハンパなやつは見るんじゃねえ!とのことで筆者は未視聴。

艦艇や航空機など勇ましいシーンてんこ盛りで一部で定評もあるものの、渡辺裕之隊員が持つのはもちろん、M16。

自衛隊が登場する外国映画……(本当に自衛隊?という疑問も)

ついでだから、外国映画についても考察。

ところで自衛隊が出る外国映画もある。ただ「これは本当に日本の自衛隊か!?」と疑問を抱かざるを得ないのだが。とりあえず、複数の作品を自衛隊の登場する外国映画作品としてピックアップ。

インデペンデンス・デイ

本作では、青森県・三沢基地の内部と思われる軍事施設で、「出口」と書かれたドアの前に立ち、「攻撃は明日だ」と話す自衛隊らしき人物が登場します。

物語中盤、宇宙人の大規模な侵攻に対して、アメリカ軍の呼びかけに応じた世界各国の軍隊が反撃態勢を整えるシーンが描かれます。中東やヨーロッパ諸国の軍隊が準備を進めるなか、突如画面に映る「出口」の漢字──この日本語表記から、日本の自衛隊を示しているのだと推測できます。

ただし、自衛隊らしき人物の登場は「世界中の軍隊がアメリカ軍とともに立ち上がる」という演出の一部に過ぎず、自衛隊の戦闘機などが具体的に映し出されることはありません。そこは少し物足りないところです。

なお、なぜこの基地が三沢だと考えられるのかというと、作中に登場する米軍司令部のモニターに日本列島が映し出され、その中でも三沢付近が示されているからです。とはいえ、「出口」という日本語表記がなければ、日本と気づくのは難しかったかもしれません。

メガ・シャークVSジャイアント・オクトパス

巨大な海洋生物と人類との戦争を描いた驚愕の海洋ホラー「メガシャークVSジャイアントオクトパス」では、アメリカのほか、日本の東京湾にも巨大生物が出現し、海上自衛隊の原子力潜水艦(!)が出撃し、戦闘を開始する。なお、念のために申し添えると2021年現在、海上自衛隊に原子力潜水艦は配備されていない。

コマンドーR

今度はこちら。「コマンドーR」。極めておすすめできない。本作は、シュワルツェネッガー主演の名作アクション映画『コマンドー』(1986年)のロシア版リメイク。そのため、主人公は元アメリカ軍特殊部隊ではなく、元ロシア空挺軍出身に変更されています。さらに、全体がギャグ路線になっているのも特徴です(もしこれが本気の演出なら、謝罪したい)。

とはいえ、冒頭で主人公の娘が山小屋で誘拐される場面など、オリジナルを忠実に再現しているシーンもあり、思わずニヤリとさせられます。

しかし、物語が進むにつれてダレてくる。次第にテンポが悪くなっていきます。

武器を調達する有名なサープラス店のシーンでは、オリジナル版のシュワルツェネッガーが車で突入したのに対し、本作では主人公が銃で鍵穴を破壊して侵入。現実的ではありますが、肝心の迫力と爽快感がまるで足りません。火薬量…、いや、製作費が少ないのでしょうか。

さらに、本作で主人公と敵対するのは、なんと日本人。アガ……ガアッ!

「北海道のタラバガニ利権を独占しようとする日本の悪徳将校が、北方領土を日本政府の意に反して支配している」という、なろう系小説でも見かけないような突飛な設定には思わず失笑。しかし、登場する日本人たちはなぜか旧日本軍スタイル。悪徳将校の配下である自衛隊員らしき兵士たちは、旧軍服に2型迷彩、ゲートルを巻いています。

悪役の日本人将校は、銃を持った主人公の前で刀を振り回し、最後はAK小銃に装着された対人榴弾で無慈悲に吹き飛ばされるという末路を迎えます。

とはいえ、プロップガンとして東京マルイの89式小銃を使用するなど、日本の装備を意識した点には、ある程度好感が持てます。ただし、サイドカー、日本刀、開襟シャツなど、未だに旧日本軍のイメージに囚われたロシア側の考証の雑さは終わってるぞ。

おそらく政治的な配慮もあったのでしょうが、ロシア人にとって、現在の自衛隊もこのような認識なのだろうと考えざるを得ません。ただ、設定が「悪徳将校による私兵集団」であれば、多少の違和感は飲み込めるかもしれません。

ちなみに、劇中には「有限会社北日本ガス圧接」の中古トラックが登場し、マニアの間ではちょっとした話題になっています。

コメディ映画として割り切れば何とか楽しめますが、もしこれが日曜洋画劇場で放映されたら、日本中がパニックになることでしょう。

……えっ!? 外国映画に登場する自衛隊(らしき存在)が、こんなのばかりだなんて!

悲しくなったあなた。あきらめないでください。毛は、きっと生えます。

『バトルシップ』(2012年公開)に海上自衛隊が登場!

ついに、日本の自衛隊がハリウッドの超大作映画に、実際の近代装備とともに登場しました。それも、主人公であるアメリカ海軍兵士のパートナーとして、準主役級の活躍を果たしているのです。

宇宙人と戦う連合国艦隊の中に、しっかりと海上自衛隊の護衛艦が加わっています。しかも、本作はユニバーサル映画100周年を記念して制作された特別な作品であり、その中で日本が重要な役割を担ったことは、たいへん光栄なことといえるでしょう。

ストーリーについても、コマンドーRみたいなガラクタ展開ではなく、きちんと練られた内容となっています。

物語は、ハワイ沖で行われていたアメリカ海軍と友好国海軍による大規模な環太平洋合同演習(RIMPAC / リムパック)の最中、突如宇宙人が襲来するところから始まります。偵察に向かったアメリカ海軍兵士たちは攻撃を受け、反撃を開始。その危機に対し、まるで息を合わせるかのように自然に駆けつけ警護にあたる日本国海上自衛隊の姿も描かれているのです。

気になる日本人出演者ですが、かつて映画『バタアシ金魚』でスクール水着姿の高岡早紀さんにデッキブラシで殴られるシーンが印象的だった浅野忠信が、本作で海上自衛隊の隊員役。機雷に触れればサヨウナラ。

思い返せば、かつて『トランスフォーマー』では、アメリカの最大の同盟国である日本が一切登場せず、かろうじて主人公の高校生が「(トランスフォーマーは)きっと日本製だ!」と発言する場面があった程度でした。地球規模の危機にもかかわらず、日本とその自衛隊はまったく蚊帳の外で、歯がゆい思いをしたものです。日本は国力も落ちて、世界から相手にされなくなったのかと寂しさを感じていたところに、今回ついに日本の自衛隊がハリウッド映画に堂々と登場したのは、非常に感慨深いことです。

とはいえ、本作では『インディペンデンス・デイ』のように米軍の総力を挙げて世界規模で戦うわけではないため、スケール感についてはやや物足りなさを覚えるかもしれません。

劇中では、宇宙人側のバリアによってハワイ周辺の海域が遮断され、孤立した数隻の米軍艦艇と日本の護衛艦「みょうこう」(※実際に撮影協力したのは「あたご」)が、退役したはずの戦艦ミズーリとともに地球を救うため奮闘します。この「近代軍隊が限られた戦力で戦わざるを得ない」という設定には、かつての『戦国自衛隊』にも通じる面白さがあり、軍事ファンにはたまらない展開となっています。

それもそのはず、この映画の原作は、あの有名な海戦ボードゲームなのです。

もっとも、もし全軍投入の展開になっていたら、最終的にアメリカが核兵器を使用してしまったかもしれません。自衛隊が登場する作品でそれを描くのはさすがにまずかったのでしょう。実際、『インデペンデンス・デイ』では核兵器が使用される場面もありましたから、その教訓を踏まえたのかもしれません。

ただ、作中で米兵の口から「海上自衛隊」という名称がはっきりと呼ばれなかった点には、少しもどかしさを感じました。

なお、防衛省および海上幕僚監部は本作の撮影に公式協力していませんが、偶然パールハーバーに寄港していた海上自衛隊イージス護衛艦「きりしま」とその乗員たちが撮影に協力したとのことです。

【余談】韓国映画の中の自衛隊

実は、韓国の戦争映画では自衛隊が「敵」として登場することがよくあります。

たとえば、最新鋭潜水艦が日本への核攻撃を企てる『幽霊(ユリョン)』。さらに、韓国国防部が全面協力した映画『韓半島(ハンバンド)』では、「陸上自衛隊仕様の制服に、肩に旭日章パッチをつけた海上自衛隊員」や、その艦艇が登場し、韓国海軍がこれを撃退するというストーリーが描かれています。なお、作中に登場する海自護衛艦は、韓国側が勝手に撮影した資料をもとにCG化したものだそうです。

探せば、他にも自衛隊が登場する韓国映画はまだあるかもしれません。ある意味、これほど「日本の自衛隊」を積極的に描いてくれる外国映画業界は、韓国くらいなのかもしれませんね。

まとめ

自衛隊が登場する国内映画は数多く存在します。一方で、自衛隊が登場する外国映画はごく少数にとどまっています。

また、一部の作品では登場する部隊が本当に自衛隊なのか、はっきりしないケースもあります。

ロシア映画においては、旧日本軍と自衛隊の区別がついていないような描写が見受けられました。

一方、韓国映画では、自衛隊が比較的頻繁に登場しますが、その多くは「敵」として描かれています。

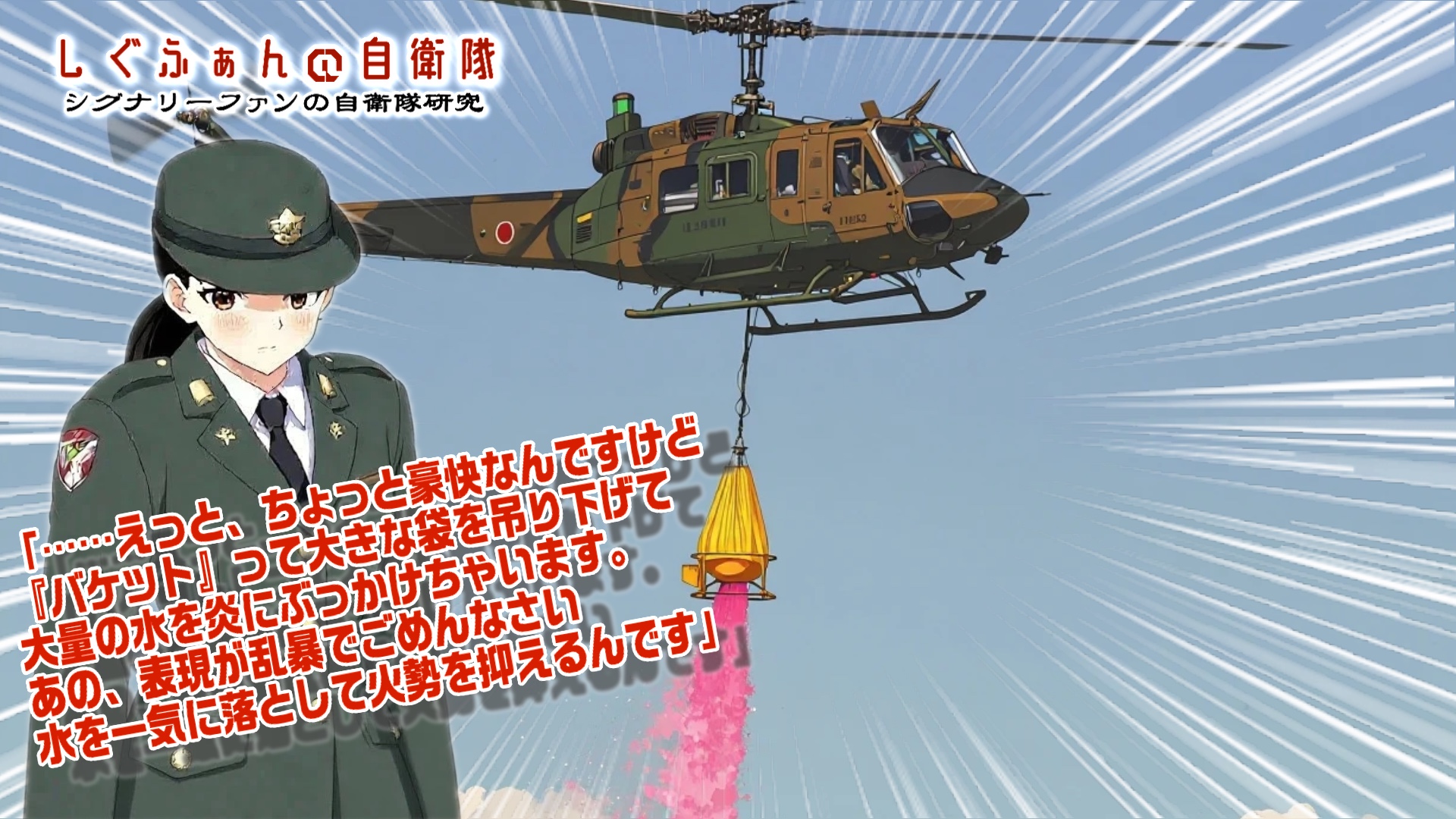

昨今、自衛隊は広く国民への理解と親近感を得るため、アニメ作品には資料提供や航空機のエンジン音の提供、セリフのイントネーション指導まで行い、映画作品には施設の開放や隊員のエキストラ出演など、積極的に協力しているようです。

人気俳優たちと同じファインダーに収まることは、厳しい任務に従事する自衛官たちにとって、一つの誇りや励みになっているのかもしれません。

このように、映画の中でも自衛隊は確かに活躍しているのです。

![今日もわれ大空にあり [東宝DVD名作セレクション]](https://m.media-amazon.com/images/I/51JFarhY+WL.jpg)

![右向け左!自衛隊へ行こう [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/61Hv2LQ2mgL.jpg)

![戦争に行こうよ!2 [VHS]](https://m.media-amazon.com/images/I/61DJ54mA0gL.jpg)

![ネイビー・ロック・ウォー(セット) [VHS]](https://m.media-amazon.com/images/I/41wEANkE-ML._SL500_.jpg)

![コマンドーR [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51HLPNaviEL._SL500_.jpg)