陸上自衛隊ではこれまでUH−1シリーズを3種にわたって配備してきています。

それぞれの機種の特徴を見ていきましょう。

UH-1Bの特徴と運用

1962年、富士重工のライセンス生産によって陸上自衛隊において初めて配備されたUH-1がUH-1Bです。

米軍の運用 スリックと呼ばれた

この機体は、元々米国陸軍が1950年代に求めた「多用途・有効な輸送・救難用ヘリコプター」に応じて開発されたものであり、ターボシャフト(ガスタービン)エンジンを搭載した最初期の量産軍用ヘリコプターの一つです。

1955年2月23日、同陸軍はベル社に対し機体開発契約を提示しました。

その後、機体は HU-1A(後に UH-1A)という指定で導入され、1962年の部隊指定体系の変化で「UH-1B」などの呼称が用いられるようになりました。

UH-1B は、UH-1A に比べて、エンジン出力が向上(例:Lycoming T53-L-5 等)し、キャビン(機内空間)が延長され、乗員・搭乗員・搬送能力が改良された機種です。

UH-1B を含めた UH-1 系列機は、特にベトナム戦争における米陸軍のヘリボーン作戦・医療搬送・火力支援等において象徴的な機体です。

- 人員・物資の輸送:兵員を機内に搭乗させたり、物資を輸送するユーティリティ機として運用されました。輸送用機体は「Slick(スリック)」と呼ばれることもありました。

- 武装化・攻撃支援/ガンシップ化:特にベトナム戦争期において、UH-1B は連隊などの支援用に機関銃やロケットポッドを装備して「ガンシップ」形態で運用されました。

短めの機体全長が特徴でした。その分、添乗員数や搭載貨物に制限があります。

陸上自衛隊におけるUH 1 B型の特徴は、機体側面に塗られたオレンジ色のラインです。

これは自衛隊独自ではなく、もともとアメリカ陸軍でも同様のカラーリングを施していました。

U.S. Army photo from the official U.S. Department of the Army publication Vietnam Studies – Airmobility 1961-1971. Washington D.C. 1989

偽装効果よりも視認性を高めた結果ですが、現在の陸上自衛隊ヘリコプターはこのような目立つ色の塗装はされていません。

陸上自衛隊においても、アメリカ軍のように側面にロケットランチャーのポットを取り付けて対地支援型も配備されました。

しかし、後継機種には受け継がれませんでした。

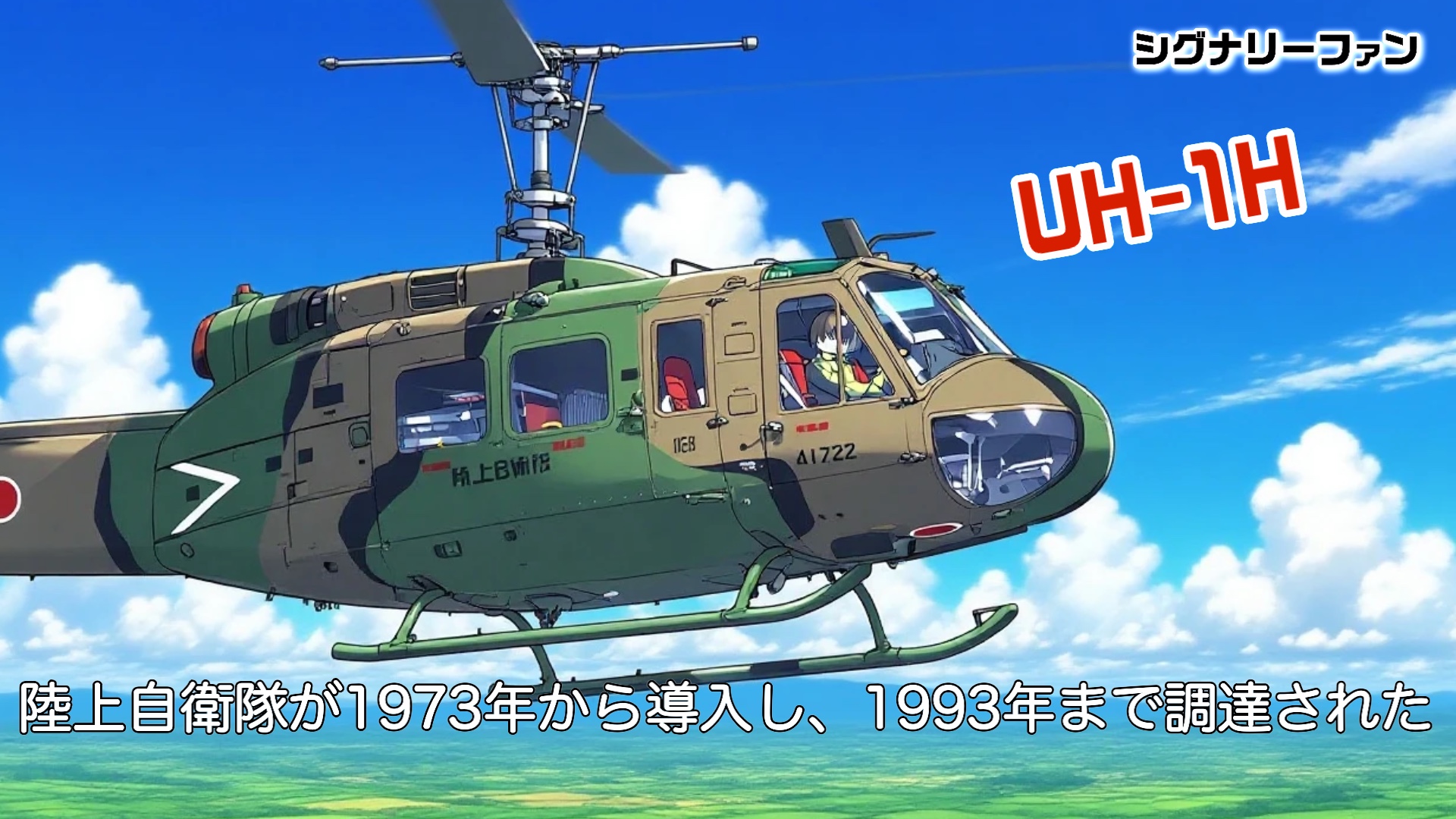

UH-1Hの特徴と運用

UH-1Hは、陸上自衛隊で長らく主力の汎用ヘリコプターとして運用されてきた機種です。

ベトナム戦争期にアメリカで開発されたUH-1シリーズを基にしており、シンプルで整備性に優れ、信頼性が高いベストセラー機種です。

機体は単発タービンエンジンを一機搭載し、乗員は操縦士2名を含め、最大で十数名の人員や、貨物や装備品を積載することもできます。

陸上自衛隊でのUH-1H配備は1972年から行われており、多用途に活用されてきました。主な任務は、隊員の空輸、物資輸送、偵察、連絡任務などです。

加えて、災害派遣においても重要な役割を担っており、被災地への救援物資輸送や負傷者搬送に活用されています。

機体のサイズが比較的コンパクトであるため、不整地や狭い空間への離着陸にも対応できる点が利点とされています。

機体諸元

UH-1Hは長胴型UH-1ファミリーの代表機で、単発ターボシャフト(Lycoming/T53系列)を上部に搭載する典型的な構成です。

主回転翼直径は約14.6m、全長は約17.4m、乗員は操縦士2名+乗員(状況により)で、貨物や要員輸送を中心に設計されています。

最大離陸重量や最高速度、航続距離などの代表値は機体仕様により若干変わるものの、実務上はおおむね「兵員11名程度の輸送が可能」「巡航速度は200km/h台」程度の性能帯にあります。

これらの代表的な諸元はUH-1系の総合的な仕様表にまとまっています。

設計上の特徴と飛行特性

UH-1Hは二枚ブレードの半剛性ローターを採用しており、構造は比較的単純で整備性に優れます。

そのため前線や地方駐屯地でも整備・運用しやすい「ワークホース」として評価されてきました。

一方で二枚ブレードゆえに振動が大きめで、長時間高稼働の個体ではロータ/支持構造の疲労(たとえばリフトビーム周辺の亀裂など)に対する監視や補強が重要になります。

UH-1Jの特徴と運用

UH-1Hは導入から年月が経過しており、現在は後継となる「UH-1J」が配備されています。

UH-1Jは、UH-1Hをベースに国産化・改良された機体で、1970年代後半から導入されました。

UH-1Jは最大乗員4名+搭載人数13名程度の中型ヘリで、輸送、救助、偵察、消防支援など幅広い任務に対応します。

信頼性と運動性能が高く、悪天候下でも安定した飛行が可能です。

災害時には物資輸送や負傷者搬送、山岳救助などで活躍し、その多用途性から「自衛隊の万能ヘリ」とも呼ばれます。

機体後部にはホイストや担架を設置できるため、緊急時の人命救助にも適しています。

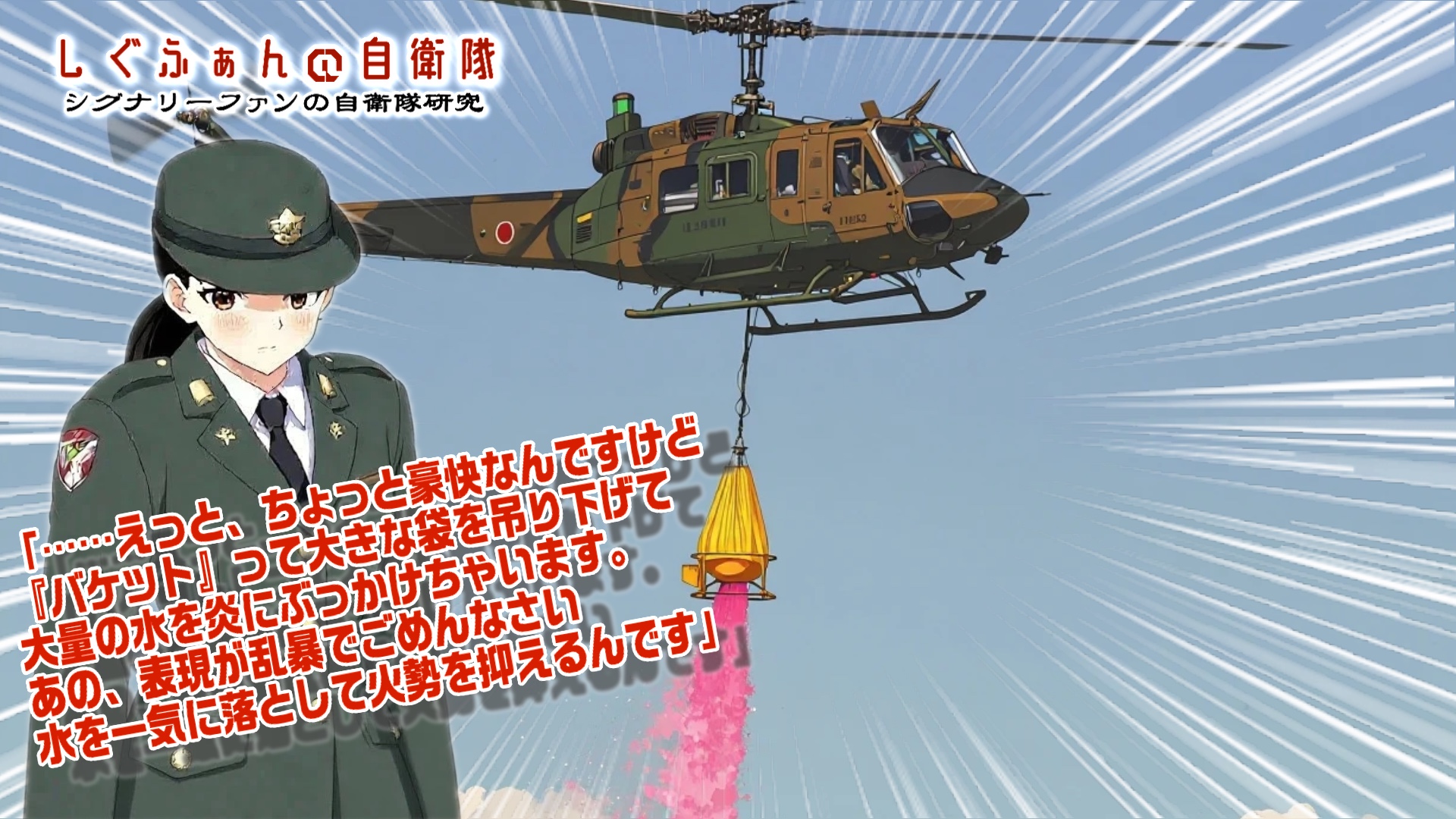

山火事の際は火災現場付近の水利(ダムなどの貯水地含む)で水を補給し、バケットに補給し、火災現場まで飛行します。

ヘリの消火バケットは、機体下部に吊り下げられ、水源に浸して水を汲み上げ、火災現場上空で散水する装置です。水が霧散しないよう、バケットの長さを調整したり、ゲルパックに水を充填して投下したりする工夫も見られます。

オプションで消火剤を注入できるタイプもあり、給水と散水を短時間で行うことで、消火回数を増やせる点が特徴です。

機体諸元

UH-1JはUH-1Hよりも高い安全性と運動性能を実現。

最大離陸重量は約4.3トン、最大速度は240km/h、航続距離は約510kmと、中型ヘリとしては十分なスペックです。搭乗可能人数は、操縦者2名+乗員13名程度で、山岳救助や災害支援に適した構成になっています。

機体には救難用のフックやカメラ、通信機器を搭載可能で、任務ごとに装備を換装できます。また、回転翼の構造や軽量化設計により、都市部や山岳地帯などの狭い環境でも運用しやすいのが特徴です。

操縦

UH-1Jの操縦は操縦士と副操縦士で行います。その他に機上整備員が乗り込みます。

武装と自衛装置

任務に応じて、12.7mm機関銃を搭載できます。

防御装備としては赤外線ミサイルからの回避を目的としたIR撹乱装置を備えています。

地域での活躍

北海道や東北の広大な山岳地帯では、航空自衛隊航空救難団同様に雪崩や遭難事故の救助活動に投入されます。

UH-1Jに搭載された救助用の機材。

UH-1Jは運用実績が豊富で整備ノウハウも蓄積されているため、長期間にわたって自衛隊の任務を支えてきた機体であると言えます。

まとめ

1998年からは高性能なUH-60JAヘリとハイローミックス運用が行われているUH-1Jですが、2025年現在、ついに後継機となる新型多用途ヘリUH-2(新多用途ヘリコプター)への更新が進められています。

未だ全国配備とはなっていませんが、まもなくその勇姿を全国で見ることができるでしょう。

お疲れ様でした★