陸上自衛隊の戦闘職種の隊員に官給品として貸与される「戦闘装着セット」はすべて実戦に即した設計がなされています。

迷彩服やヘルメット、防弾チョッキのほか、「弾帯」「弾納」「戦闘背嚢」は、戦闘職種の基本装備です。

近年では、軽量化素材やモジュール式装備の採用による負担軽減も検討されていますが、装備の多様化に伴い、実際の重量は増加傾向にあるとの指摘もあります。

戦闘装着セットの重量や機能を整理することで、任務に応じた装備体系を確認していきましょう。

戦闘装着セットの装備重量(標準構成)

装備一式の重量はおよそ23kgで、これは自動小銃など最小限の戦闘装備のみの重量です。

任務内容によっては戦闘背嚢を加えたり、小隊長や通信担当には無線機、砲手には携帯式対戦車誘導弾が追加される場合もあり、装備全体の重量は30kgを超えることもあります。

以下に、代表的な装備品とその重量の概要を示します。

| 装備品 | 重量(概算) | 備考 |

|---|---|---|

| 迷彩服・半長靴・雨衣 | 約4kg | 迷彩服2型は耐熱加工と赤外線偽装効果あり |

| 防弾チョッキ | 約4.5kg | 小銃弾の貫通を防ぐ |

| 吊りバンド・弾帯・ポーチ類 | 約1.5kg | 戦闘雑納・マグポーチなど |

| 実弾入りマガジン6本 | 約2.4kg | 5.56mm弾、1本あたり約400g |

| 手榴弾2個 | 約0.6kg | 1個あたり約300g |

| 携帯シャベル(エンピ) | 約1kg | 主に塹壕掘りや野営時使用 |

| ガスマスク(ポーチ込み) | 約2kg | NBC兵器対応装備 |

| 水筒(満水) | 約1.5kg | 標準水筒に満水状態 |

| ケブラー鉄帽(88式鉄帽) | 約1kg | 実際には金属ではなくケブラー製 |

| 89式小銃+銃剣 | 約4kg | 標準小銃である89式を含む |

| 合計(標準構成) | 約23kg | 最低限の携行装備 |

まず基本装備を確認します。腰部に装着される「戦闘雑納」も戦闘装着セットに含まれます。

戦闘雑納は予備装具、救急用品、戦闘糧食などを収納する小型ポーチで、臀部上方に弾帯を通して取り付ける例が多く、任務や装備構成によっては腰側面に装備されることもあります。

戦闘雑納に加え、弾帯、弾納、戦闘背嚢、防護装備、食料、水、雨具、予備衣類など一通りの携行品を含めると、装備全体の重量はおよそ23キログラムに達します。

この重量は相応の負担となりますが、より過酷な訓練や任務ではさらに増加します。

レンジャー訓練や長距離行軍などでは、戦闘背嚢に個人装備を詰め込むなど、部隊内の役割に応じて個々の負担は増大します。

任務・訓練時の追加装備

| 装備品 | 重量(概算) | 備考 |

|---|---|---|

| 戦闘背嚢(バックパック) | 約7〜10kg | 個人携行品(食料・着替え・雨具など) |

| 無線機 | 約5〜6kg | 小隊長・通信兵が携行 |

| パンツァーファウスト | 約12〜13kg | 対戦車火器(砲手が携行) |

| 追加装備込み合計 | 約30〜35kg超 | 任務・訓練内容により変動 |

なお、89式5.56mm小銃と銃剣を合わせた重量はおよそ4キログラムです。

88式鉄帽─その素材は鉄ではない

戦闘装着セットの装備のひとつであるヘルメットですが、現在標準配備されているのは「88式鉄帽」です。しかし、名称に反して素材は鉄製ではありません。

88式鉄帽はガラス繊維強化プラスチック(FRP)やアラミド繊維などの非金属素材で構成されており、耐衝撃性と軽量性を兼ね備えています。

かつての鉄製ヘルメットと比べると、被弾防護よりも主に飛来物や落下物から頭部を保護することを重視した設計となっています。

戦闘服─2型迷彩の防護性と偽装性能

隊員が常時着用する迷彩服にも高い機能性が求められています。

現行の制式戦闘服である「迷彩服2型」は、赤外線偽装効果を備えており、夜間や熱源探知が可能な監視装置への映り込みを抑制する設計となっています。

また、難燃加工が施されており、火災や爆発の際の人体へのダメージ軽減も考慮されています。

防弾チョッキ

防弾チョッキも、特に戦闘地域での展開においては重要な個人装備です。

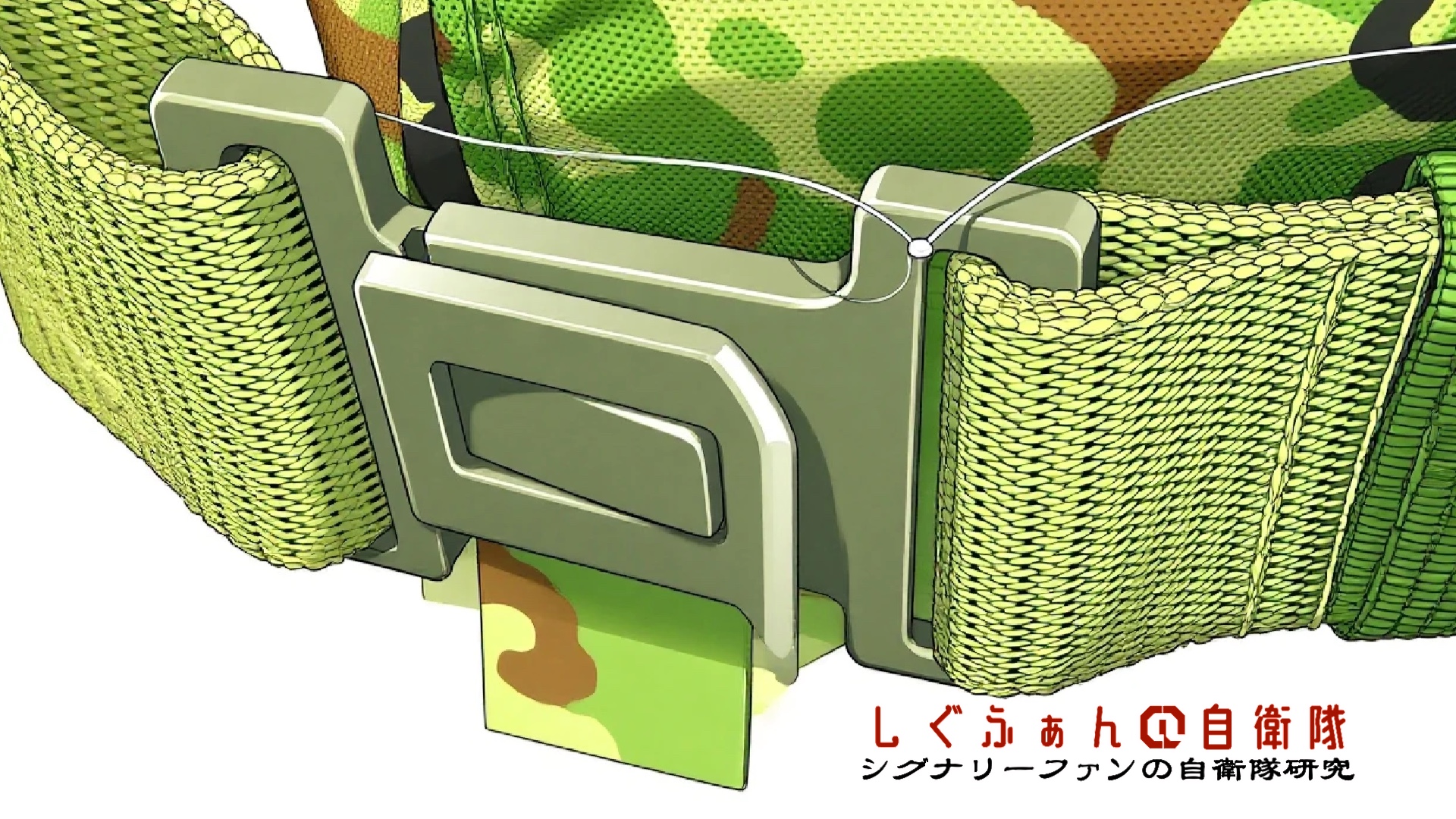

弾帯─あらゆる装具の基礎となる装着ベルト

弾帯は、弾納や救急品袋、小型ポーチなどの個人装具を腰部に固定するためのベルトです。

基本的には、腰に巻き付けた状態で使用され、装着した各種ポーチや装具を安定させる役割を持ちます。

多くの場合、弾帯は吊りバンド(サスペンダー)で肩から腰にかけて吊り下げる方式が採用されており、腰部への荷重分散や装具の位置安定に寄与します。

幹部自衛官や砲手など、9mm拳銃を携行する隊員は、この弾帯にナイロン製のレッグホルスターを取り付けることが一般的です。

弾帯には「91式弾帯」「弾帯2型」「弾帯3型」など複数の型式が存在します。外観や基本的な構造は米軍の同種装具に類似していますが、取り付け方法や寸法など細部に自衛隊独自の改良が施されています。

弾帯は弾納や救急品袋、小型ポーチなどを腰部に固定するための基礎的な装着ベルトとして機能し、吊りバンド(サスペンダー)で肩から吊って用いることが一般的です。

戦闘雑納

戦闘雑納は、戦闘装着セットを構成する小型ポーチの一つで、予備装具、救急用品、戦闘糧食などの携行物を収容するために用いられます。

固定方法としては臀部上方に弾帯を通して取り付ける例が多いですが、任務や装備構成に応じて腰の側面に装着される場合もあります。

用途や容量に応じて収納構造や取り付け位置が変わる点に留意する必要があります。

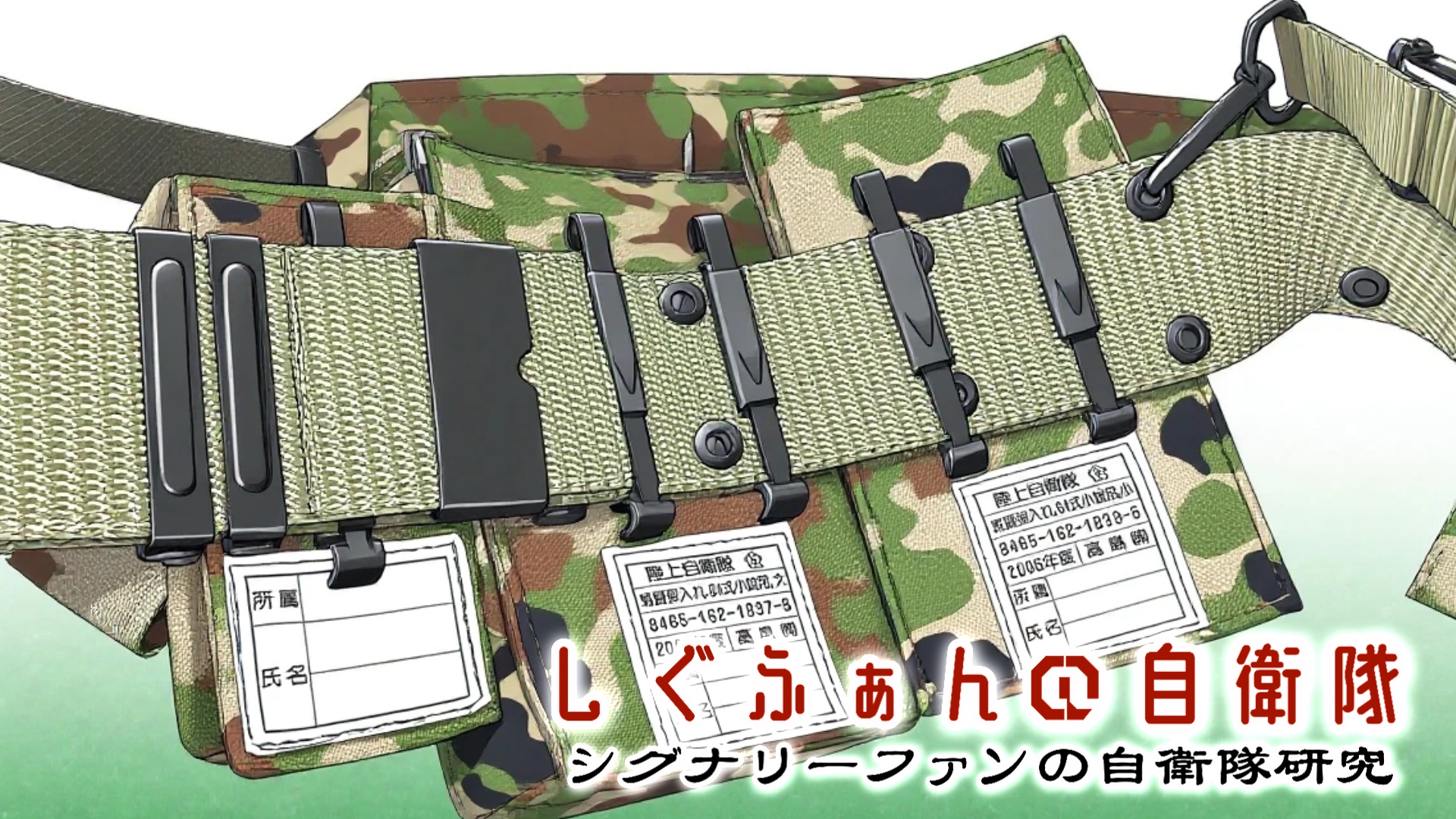

弾納─弾薬収納用ポーチの種類と運用実態

弾納はマガジンポーチとも呼ばれ、小銃や拳銃の弾倉を収納するナイロン製のポーチです。

使用火器に応じて、64式小銃用、89式小銃用、9ミリ拳銃用などの型式が用意されています。

戦闘職種では実弾を込めたマガジンを常時携行するのが基本ですが、後方支援部隊や非戦闘職種の隊員など、小銃を使用する機会が少ない場合もあります。

そのため、紛失防止や携行感の再現を目的として、実際の弾倉を入れずに同等重量のダミーやおもりを用いる運用判断が現場で行われることがあります。

イラストは89式小銃用の弾納を多数着用した隊員です。

戦闘背嚢─携行物資を収容する大型バックパック

戦闘背嚢は、陸上自衛隊において個人装備をまとめて携行するための大型バックパックです。「一般用」と第一空挺団の「空挺用」の2種類が存在し、用途や任務に応じて使い分けられています。

従来の73式背嚢はOD色(オリーブドラブ)で作業服時代に配備され、横長の形状が特徴でした。

現在の制式背嚢は縦長で迷彩模様が施され、複数の収納スペースや装着ポイントを備えた体系的な設計となっています。

空挺用背嚢は、降下時に身体前面に装着し、パラシュート降下中は足下に吊るして、着地後に背負って作戦行動に移る運用方式が採用されています。一般用と比べて内容物が多く、重量も大きくなる傾向があります。

背嚢の中には、食料や飲料、菓子、着替え(防寒衣類含む)、雨具、仮眠用寝具、飯ごう、水筒など、生存と行動継続に必要な物資が収められます。

内容物の総重量は、任務や配置により10kg前後に及ぶことがあります。

弾薬や小銃、その他の武器類は戦闘背嚢には収納されず、別途携行されます。そのため、個人装備の総重量はさらに増加します。

また、背嚢の内容物にはベビーパウダーも含まれています。これは長時間の徒歩移動に伴う足裏のマメや皮膚炎を防ぐ目的で、多くの隊員が常備しています。

休憩時に靴を脱ぎ、足裏にパウダーを塗布することで皮膚の保護が図られます。必要に応じてワセリンを併用することで保湿や股擦れの予防も行われます。

過酷な行軍や任務における装備運用上の工夫のひとつです。

装備点検から始まる覚悟─行軍前夜、自衛隊員に課せられる儀式とは

レンジャー訓練では精神論というか根性主義をやめたこと、女性自衛官の参加が話題になっていますが、それでもなお陸上自衛隊では、数十キロの距離を徒歩で踏破する「行軍訓練」が、隊員の体力と精神力を鍛える重要な課程のひとつとなっています。

その裏側には、任務の成否に直結する「装具点検」があります。

自衛隊の個人装備は単なる武装ではなく、任務遂行や生存性に直結する重要な意味を持ちます。同時に、「備える」という精神の現れでもあり、行軍前の装具点検はその出発点ともいえます。

行軍前夜、上官が一人ずつ装具を確認

訓練の前日には、中隊長や幹部による厳格な装具点検が行われます。背嚢(バックパック)の中身は一人ひとりチェックされ、内容物の不備や不整備がないか細かく確認されます。

これは単なる確認作業ではなく、隊員の準備状況や心構えを見極める機会でもあります。

点検対象には、戦闘服やヘルメット、防弾チョッキといった防護具のほか、個人衛生用品、行動食、雨具、医療品などが含まれます。特に長距離行軍では、これらの装備がそのまま生存性に直結するため、点検は念入りに行われます。

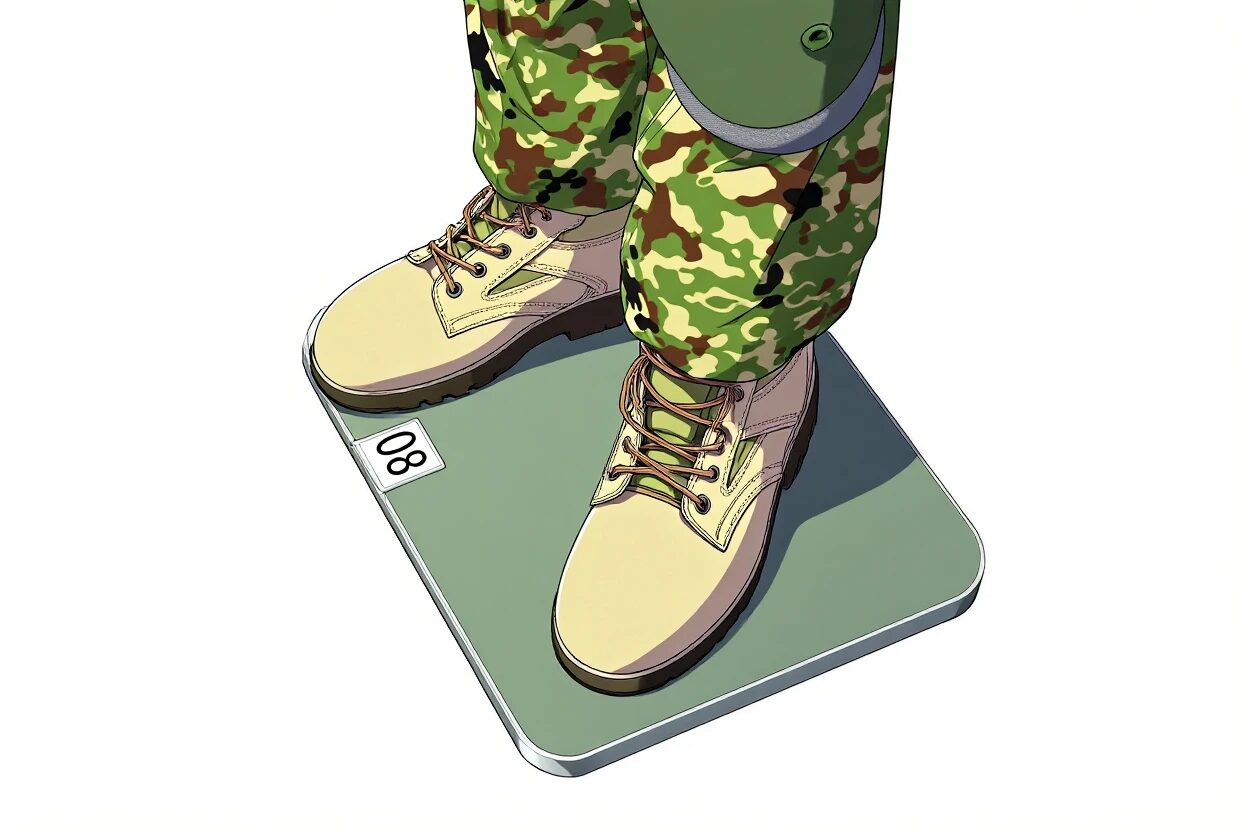

半長靴を磨く─無言の伝統と誇り

陸上自衛隊の隊員の足元を支えるのは、「半長靴3型」や「戦闘靴2型」といった制式靴です。

なかでも半長靴の取り扱いには独特の文化があり、新隊員は入隊直後から「靴磨き」の指導を受けます。光沢のない靴は、装備が整っていても精神面の準備不足と見なされることがあります。

ベテラン隊員の靴はまるで黒い鏡のように磨かれており、クリームの使い分けや道具の選定など、先輩から後輩へと受け継がれる技術があります。

特に、女性用ストッキングを使った最終仕上げは、伝統的なテクニックのひとつです。

なお、使用するものは、必ず履き古した古い女性用ストッキングでなければなりません。男性自衛官の場合、その入手方法はやや困難とされています。

一方で、半長靴は密閉性が高いため足蒸れが起こりやすく、水虫が自衛官の“職業病”と揶揄されることもあります。

しかし、自衛隊には強力な専用薬品も常備されており、衛生管理も徹底されています。

近年では部隊によって、有名なミリタリーブーツメーカー「ダナー社」製の「ダナーSDF」など、私物のブーツを許可する例も見られます。こうした装備は通気性や軽量性に優れており、特に女性自衛官からの支持が厚いとされています。

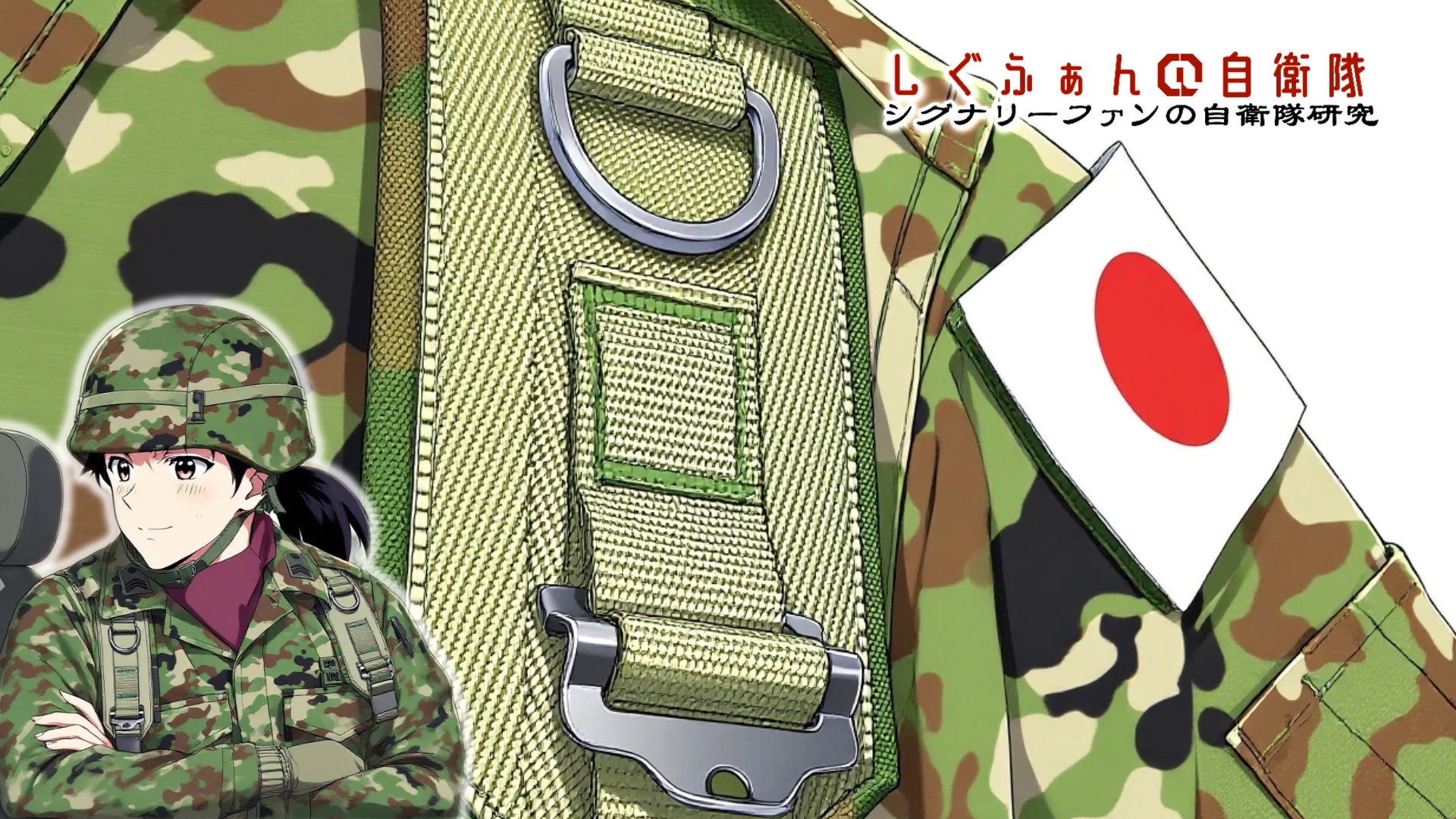

イラク派遣時の装備─環境に適応する工夫

2004年から開始された自衛隊のイラク派遣では、隊員の装備が派遣先の環境に応じて特化しました。

活動地域は中東の砂漠地帯であり、日中の気温は非常に高く、また砂塵や強風による視界不良も頻発する過酷な条件が続きました。

このため、隊員たちは標準的な戦闘装着セットに加えて、現地の環境に適応するための装備を追加で携行しました。

具体的には、防塵マスクやスワンズ製のゴーグルを着用し、砂塵や微細な粒子の吸入、目の損傷を防止しました。

また、エルボー・ニーパッドを装着することで、砂地での伏射や移動時の身体負担を軽減し、局地的な負傷リスクも低減しました。

さらに、通気性と軽量性に優れた生地の薄い防暑服(破れやすくなるので、リップストップ加工されてています)を採用することで、砂漠の高温下での過熱を防ぎ、長時間の行動を支えました。

足元には、砂地や不整地での歩行や行軍に適したデザートブーツを装着するなど、各装具が環境条件に合わせて選定されていました。

また、ヘルメットや戦闘背嚢、ブーニーハットには日本の部隊であることが一目で分かるよう、日の丸のパッチが縫い付けられていました。

さらに、胸部にはローマ字で名前が記され、識別性と国際連携への配慮も徹底。安全確保や連携の面でも重要な役割を果たしました。

このように、派遣時の装備は標準装備に現地適応型の追加装具を組み合わせる形で整備され、隊員の安全性と任務遂行能力を確保する工夫が随所に見られました。

これらの経験は、その後の海外派遣や訓練における装備改善の基礎としても活かされています。

まとめ─多様化する自衛隊の個人装具。私物使用や次世代装備も

2025年現在でも、自衛隊の個人装具は用途や任務に応じて多様化が進んでいます。

隊員は国から貸与された制式装備に加え、任務に応じて個人が購入したポーチや装具を組み合わせ、柔軟にカスタマイズすることも可能です。

これにより、従来の画一的な装備体系よりも、実践的で効率的な運用が可能となっています。

![[S&Graf] 陸自迷彩89式マガジンポーチ(大・2本用)](https://m.media-amazon.com/images/I/41bQRSJWbLL._SL500_.jpg)