最近のアニメ事情については門外漢ですが、筆者としてはやっぱり昔観てた『エスパー魔美』あたりのほうがしっくりくるというか、なんだかんだ面白かったなと。

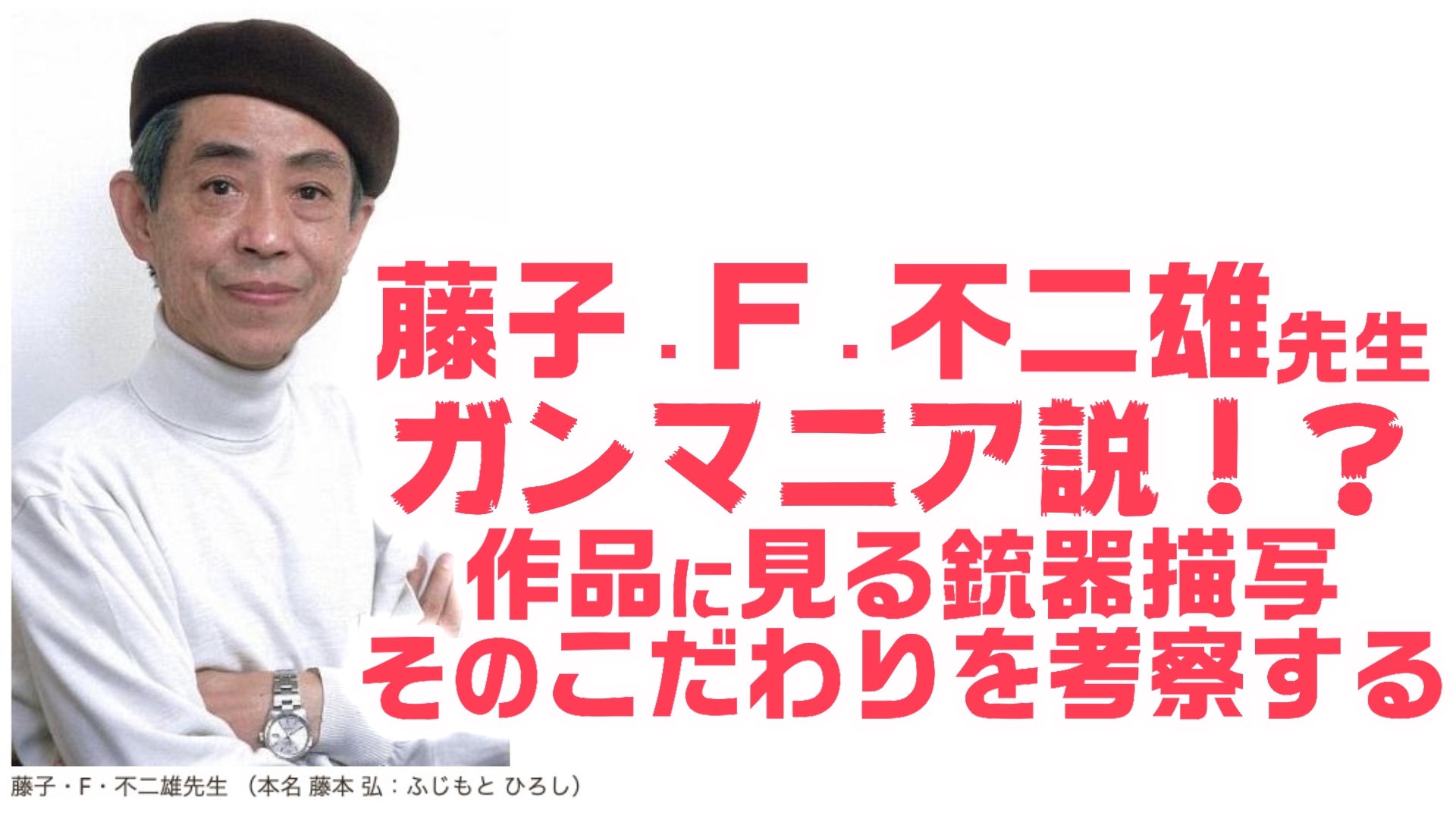

その作者である藤子・F・不二雄先生といえば、「子供向け」「教育的」といった印象が一般的ですが、実際には銃器をめぐる描写に、時に驚くほどリアルで大胆な演出がなされていることはあまり知られていません。

そこで藤子・F・不二雄作品と銃器に関する包括的な考察は、当サイト的に十分に研究・評論の対象となり得るのでは……と思った次第です。

“銃器ネタ過多”な作風も、藤子・F・不二雄という作家の中にある、ちょっと危うい二面性なのかもしれない──なんてことを考えるようになったのは、大人になってからですが、これらの描写は、今の基準で見れば『ひぐらし』以前から刺激的で、当時のアニメが持っていた自由さと、子どものリアリティを描くことに対する作り手の本気度を感じさせます。

それでは各作品ごとに見ていきましょう。

ドラえもん

言わずもがな、のび太くんといえば、射撃(あやとりも)の天才です。のび太が西部劇スタイルで自室で的撃ちをする際、玩具のピストルはコルト・シングルアクション・アーミー(SAA/通称・ピーメ)であるなど、現実に即した銃器が意識的に選ばれているのが心憎い。

彼の友人たちが高級そうなモデルガンを手に空き地で品評会をやっているシーンも有名ですよね。

しかし、それだけではありません。たとえば、総理大臣の警護にあたるSPがワルサーPPKを装備していたり、妙なこだわりも。

『ドラえもん のび太のねじ巻き都市冒険記』

アニメ『ドラえもん』シリーズにおいて、銃器描写にリアリティを持たせるためにあえてグロックを登場させたという点は、銃器に詳しい視聴者やマニア層にとっても興味深い要素といえます。

これは先生が亡くなった後の作品ですが、1997年公開の『ドラえもん のび太のねじ巻き都市冒険記』でも、悪役「鬼熊」が携行する拳銃として、グロックが明確に描写されているのが衝撃です。

ドラえもんのネジ巻きシティの、熊虎鬼五郎

弾倉を完全に銃から完全に抜かず、弾倉に開けられた残弾確認用の穴だけ見て確認するの、プロやな── pic.twitter.com/lIenUWNhaG— フクロウの憂鬱 (@komakikiti) July 8, 2023

劇中では、鬼熊がグロックのスライドを引いて初弾を薬室(チェンバー)に装填する、あるいはマガジンを中途で引き抜いて残弾数を確認する所作など、実銃操作を忠実に再現した動作が盛り込まれています。

鬼熊は逃亡犯という設定だったので、どこで入手したのかさらに謎です。

必要であったかはさておき、これらの描写は、本来子ども向けであるはずのアニメーションにおいては異例ともいえるリアリズムで、演出意図の深さやスタッフの知識を感じさせるものです。

なお、興味深いのは、原作漫画版での鬼熊は「SIG SAUER P228」を使用していた点です。この変更は、アニメ制作スタッフ側の判断によるものと見られ、やはりグロックが持つ「現代的で無機質」な銃器のイメージが、映像作品としてのインパクトを高めるために選ばれたのではないかと推察されます。いや、単に流行りだったからかも。

エスパー魔美

あれはまだ、家に「ビデオデッキ」があるだけでクラスのヒーローだった時代の話です。昭和62年、つまり1987年。夕方のテレビで何気なく流れていたアニメ『エスパー魔美』、今思い返すと、あの作品って意外と“銃”の描写がリアルだったんですよね。

たとえば、魔美がこじれた小学生の男の子にM16ショーティのガスガンでフルオート乱射されるシーンがあるんです。

あの……、若い世代の方にご説明が必要かと思いますので一応。1987年当時としては、フルオート発射できるエアソフトガンは“ガスガン”のみで、しかもこのアニメの描写のように「エアタンクのホースレス」でフルオートできるモデル(マガジン内などにガスをリキッドチャージ)は限られていました。

電動ガンボーイズとかない時代です。18歳以上用の電動ガン自体が影も形もなかった時代に、ですよ。

これはもう、当時の大人たちのサバゲー熱、子どもたちの「銃ごっこ」熱がどれだけ過熱してたか、その証明のようなシーンでした。

いやもう、銃火器の描写が本当にやたらと細かいんです。街のチンピラがコルト・ガバメントをバンバン撃ちまくって、ちゃんとホールドオープンしたまま「とったどー!」って叫ぶ。なんでそんなにリアルなの。

さらに、「エアガンなんかじゃ、かまいたちは獲れねえよ」なんて妙に耳に残るキレ味あるセリフも出てきたり、温度感が独特なんです。

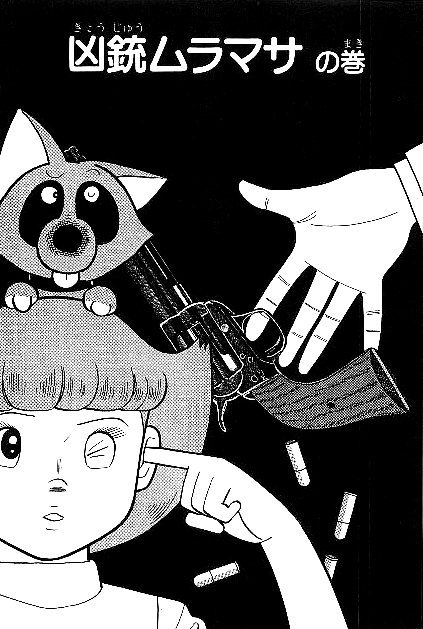

極めつけは、『凶銃ムラマサ』にて、中学生の違法ガンマニアまで登場するという謎の展開。藤子・F・不二雄先生、どれだけ銃が好きだったんですか……って思わずツッコミたくなるレベル。

画像の引用元 『エスパー魔美』

ちなみに、高畑さんも同級生のコレクションを手に取り、まんざらではない様子でうっとりしてました。

で、悪役が銃を構えるときの効果音が、どうも聞き覚えあるなと思ったら、あれ、『シティーハンター』の冴羽獠がパイソン構えるときのSEと一緒だったんですよ。

それだけじゃなくて、魔美が危険察知能力で「危険を感じ取る」場面で流れるあの怪しげな旋律まで、まさかのシティーハンターと共通という。スタッフ、まさかの音ネタ使いまわし??

そんなこんなで、今あらためて『エスパー魔美』を思い返すと、少女が超能力で活躍する爽やかヒロインアニメというより、やたら銃器に詳しい人たちが好き勝手に趣味全開で描いた不思議ワールドという印象が強まってしまってるのは、たぶん私だけじゃないと思うんです。

だけど、「魔美くん〜〜!このブローチがあれば、急速な衝突エネルギーを利用してテレポートできるよ!」とか言って高畑さんが例の仁丹発射機構付きのブローチくれて、それを使っていたはずなのに、気がつけば魔美はM16から発射された急速な衝突エネルギーを持つBB弾を喰らったって、謎ですね。

キテレツ大百科

そうそう、『キテレツ大百科』でもこんなことがありました。ブタゴリラがトンガリをコルト・ガバメントのプロップガンで撃ち、本人は「射殺した!」と完全に誤認してパニックになって窓ガラスをぶち破って泣きながら逃亡する……というシュールすぎる回が。

子ども向けアニメとは思えないほどに、やたら銃まわりがリアルなんですよね、あの頃の藤子作品って。

ところどころ見逃してた回があったので視聴してたら

ブタゴリラがトンガリ撃ち殺して窓ぶち破って逃走したw pic.twitter.com/zNMhPGlHXW— くろがねぎん@C102新刊委託中 (@kuro_gin3) January 24, 2021

さらに忘れられないのが、勉三さんのあの回。なんと勉三さんがエキストラのアルバイトで、劇用車のパトカーに乗って警察の制服姿のまま、自宅のアパートに帰ってくるというガチでキテレツな展開がありました。

でも、あの時代のアニメって、そんな“ちょっと現実を逸脱した非日常”をサラッと混ぜ込んでくるところが面白かったんですよね。みんなわかってて楽しんでた。今はファクトチェックだ、公式情報だ、「現実には〜」だの、うるさいですからね。

T・Pぼん(Netflix版)

2024年、Netflixによって再アニメ化された『T・Pぼん(タイムパトロールぼん)』。藤子・F・不二雄作品にしては珍しく、「タイムトラベル」と「死」というテーマにかなり真面目に向き合ったこの物語――ですが、視聴者の一部にとっては、どうしても忘れがたいシーンが存在します。

それは、主人公・並平ぼんの異常なまでの拳銃の扱い慣れです。しかも、よりによって旧日本軍の南部十四年式拳銃という、現代の中学生が知るにはあまりにもマイナーで、妙にマニアックな代物。

物語のある場面で、ぼんは戦時下にタイムスリップし、ある少尉が自決を図る場面に遭遇します。そこで彼は何のためらいもなく、少尉の所持する十四年式拳銃からこっそり弾倉を抜き、薬室から排莢させ、銃を安全化。しかも、セーフティの位置もスライドの戻り具合も把握済みという、もはや小林源文とか宮崎駿も驚く手際の良さを見せつけます。

特攻機のシーンよりも画面端でサラッと主人公が慣れた手つきで迷い無く南部拳銃から弾倉を取り出し、全弾を抜いたあとチャンバーに残った1発も処理しているのにビックリした

平凡な中学生とは…#TPぼん pic.twitter.com/KrSceWKtNr— 低俗学園おじ㌠ (@HRKK1944) May 5, 2024

一介の中学生が、なぜ十四年式拳銃の構造を理解しているのか?

特にぼんはモデルガンコレクションに耽るような描写はありません。授業中に銃の分解図を落書きしていた形跡もない。なのに、トグルアクションの仕組みも、ストライカー式撃発機構も、知っている。

おそらく制作サイドは「旧日本軍の軍人の命を救う感動の場面」として描いたのでしょうが、拳銃の描写があまりにも生々しく、逆に視聴者の注意がそこに集中してしまうという、本末転倒の知的事故が発生しています。

いや、感動しましたよ? でも同時に、妙に慣れた手つきが気持ち悪い。

結果として、少尉の自決は見事に阻止されます。しかしそれ以上に、視聴者の脳裏に焼き付いたのは、タイムパトロール隊員・並平ぼん、14年式に異様に熟達している謎の中学生という、もはや時空を超えて銃火器を愛してしまった者の運命のような印象でした。

描写の背景には、藤子・F・不二雄という作家の世代的な文化が色濃く影を落としているのでは

これもまた藤子作品における「銃器=現実の入り口」という正当的な独特の演出のひとつとも解釈できます。

このような描写の背景には、藤子・F・不二雄という作家の世代的な文化が色濃く影を落としているのではないでしょうか。

藤子氏の創作キャリアが始まった昭和30〜40年代、当時の中学生男子の間では、西部劇や戦争映画の影響でモデルガン趣味が広まりを見せていたのです。刑事ドラマよりも、むしろ西部劇の影響が強かった時代であり、のび太が「射撃(とあやとり)の名人」という設定も、単なるギャグではなく当時の少年たちの普通の夢や憧れの代弁だったと思います。

「ガンマニア」藤子・F・不二雄先生はウェスタン傾倒から

事実、藤子・F・不二雄先生は大のウェスタン・マニアでありました。

まとめ

藤子・F・不二雄先生は96年に逝去されているので、その後の作品はその流れを製作陣が踏襲したものと見られます。スタッフの遊び心による演出と言えますが、その根底には藤子・F・不二雄先生のもつテイストを失わせたくなかったという想いもあるのでしょう。

今後について

今後も、(古い)アニメに関して銃器や警察ネタを掘り下げていきたいと思っています。

例えば『釣りキチ三平』。子ども向け作品かと思って気楽に観てると、いきなり私服警官が現れて、容疑者に拳銃を突きつける…みたいな、妙にハードボイルドなシーンが唐突に始まったりするんです。あれ、地味に人もよく死にますし、下手すりゃ『名探偵コナン』より凶悪な展開だったりするんですよ。まあ、あの作品の敵は人間というより大自然だったりもしますが……。

さて、そんな流れでふと思い出すのが、「アニメ作品でニューナンブM60が最初に登場したのはどれか?」という疑問。

はっきりとそれらしい描写があるものとしては、1990年の短編アニメ『そうかもしんない』が有力候補のひとつかもしれません。とはいえ、確証があるわけでもないので、「そうかもしんない」程度の話です(笑)これ言及しちゃいけないかもしんない内容なので(笑)

ただ、劇中に出てくる拳銃のサムピース(親指で押し下げる部品)の形状が、まさにあの“潰れたワラジ虫”っぽいやつでして。これはもう、明らかにニューナンブM60。Wikipediaにもちゃんと「流星型サムピース」って書いてあるんだから、「ワラジ虫」呼ばわりはやめろと怒られそうですが、見た目がそれっぽいんだから仕方ない(笑)

ところが、このアニメに登場する拳銃、銃身の長さがどう見ても4インチ近くあるんですよ。ニューナンブM60って、実銃では最大でも3インチ止まりのはず。ということはこれは、作画上のアレンジか、あるいは何か別モデルとのミックス表現なのか……このあたり、銃器好きとしてはなかなかに気になるポイントです。

ちなみに、“思春期の少年が拳銃を拾ってしまう”というモチーフといえば、1988年公開の映画『リボルバー』なんかもそうですね。

漫画でも“少年と拳銃”の組み合わせがやたら目につくんですよね。もしかすると、あの時代なりの社会の不安とか、大人への不信感みたいなものが、そういうかたちで表現されていたのかもしれません。銃という道具が少年の心象を映すアイコンとして印象的に使われるのが、いわゆる中二病の描写の走りなんでしょうね。

思い出される作品といえば、『ガバメントを持った少年』や『ハートワーク』。どちらもあの空気感、“静かな狂気”みたいなものが漂っています。

いや、もちろんそれらのプロットは大藪春彦のバイオレンス・アクション小説『凶銃ルーガーP08』など、古くから知られたものですよ。

こうして振り返ると、1980〜90年代の作品って、子ども向けの仮面を被りつつ、やたら生々しいリアルを覗かせてくるんですよ。それが怖くもあり、でも不思議と惹かれてしまう。だからつい、筆者は今でも最新のアニメに全く興味が持てず、古いアニメや映画を漁ってしまうわけです。

さて一方で、『シティーハンター』も当時としては異色でしたよね。表向きは探偵だけど、実際は裏社会の“掃除屋”という、非合法な立ち位置にいる主人公・冴羽獠。そんな彼をサポートする野上冴子刑事もまた、なかなかリアルな描写が多いキャラクターでした。

原作ではニューナンブM60を携帯している設定なんですが、アニメ版ではなぜかワルサーPPK。これは当時のアニメ作画の事情もあるのか、あるいは演出的な“西洋風のかっこよさ”を狙ったのか……理由は定かではありませんが、装備の変化に気づくと、ちょっとマニア心をくすぐられます。

そもそも『シティーハンター』って、コメディ風に見えてその実、警察や銃火器の描写が妙にリアルだったりするんですよ。もっこりギャグに目をつぶれば、今見ても十分楽しめる。……とはいえ、大人になってから見返すと、下ネタの勢いが想像以上にキツつぎて限界でした。

そのほかにも、定番の『天才バカボン』や『ルパン三世』あたりでも、警官隊のモブがニューナンブらしきリボルバーを手にしてるシーンがちらほら。とはいえ、あくまで群衆シーンの一部なので、細部まで描かれておらず、断定はしにくいところです。

ちなみに『バカボン』の“本官さん”については、「本官のコルトが~」というセリフがある回があるので、彼に限ってはニューナンブじゃなくて、どうやら旧装備のアメリカンなモデルを所持していたようですね。

画像の引用元 https://www.city.takaoka.toyama.jp/gyosei/gyoseijoho/koho_kocho/3/6/9093.html