あるフィクション作品の中では、「SATが出動したという事実は、自分たちが降伏しない限り、死を意味する」と悟り、恐怖に慄く被疑者の描写が登場する。

こうした描写は、過剰な演出として受け止められることもあるが、その背景には、SATの実際の任務性質に根ざした、ある種の現実が反映されているという見方も存在する。

詳しく見ていこう。

SATの任務の性質

SAT(Special Assault Team:特殊急襲部隊)は、すでにざっくりと解説した通り、警察庁および各管区警察局の所管にある対テロ特殊部隊であり、警察組織の中でも最も高度な火器使用と戦術運用が許容された部隊である。

SATが犯人の急所を狙う理由

SATの運用目的は「即応・即制圧」にあるとされている。

任務の性質上、SATには致死力を伴う制圧行動が求められる場面が存在し、必要であれば犯人の急所である頭部を狙って射撃することも辞さない構えである。

実際、SATが展開される状況というのは、通常の説得や交渉では事態の解決が困難であると判断された、極めて危険度の高い局面である。

SAT投入自体が、「最終的には致死を伴う武力制圧も辞さない」という重大な方針を示すものと解されている。

SAT隊員の高い射撃能力

元警視庁特殊部隊SAP・伊藤鋼一氏によれば、SAP時代の射撃訓練は週に3回ほどだったという。

普段はどんな訓練をしていたのですか?

軸となるのは、スタミナ、後敏性、射撃術を向上させる訓練です。

特に射撃は週に3回は訓練を行っていました。一般の警察官なら射撃練習は年に1~2回程度。それと比較すればいかに多いかが分かると思います。また一般の警察官と比べると射撃の練習方法も違います。

(引用元 三才ブックス「ラジオライフ 2005年2月号」元警視庁特殊部隊SAP・伊藤鋼一氏インタビュー)

年数回という地域警察官などの射撃訓練実施回数に比べると、如何に多いかがわかる。

さらに「射撃時は必ず静止して発砲する」という。

私がいたのは先陣を切って強行突入する “制圧班”。当然、狭い航空機内での戦闘や、テロリストとの銃撃戦を想定した訓練になるわけですから、いわゆる静止した状態で動かないターゲットを撃つというものではありません。

具体的には「移動→静止→照準→射撃→移動」という一連の動作をいかに早く正確にこなすかということを中心に鍛えていました。

銃を撃つ時は必ず静止するんですか?

はい。映画みたいに走りながら正確な射撃をするなんて芸当はよほどの達人でもない限りできません。万が一でも人質に当てるようなマネはできませんからね。

また、映画などに出てくる特殊部隊員は格闘家のような強さを見せますが、それは事実と少し違います。確かに毎日のようにアフター5は、空手、柔道、合気道などの徒手格闘術の稽古がありましたよ。しかし実戦で重要になるのは、先ほど上げた3つの要素と他の隊員との連携です。

(引用元 三才ブックス「ラジオライフ 2005年2月号」元警視庁特殊部隊SAP・伊藤鋼一氏インタビュー)

【出典】

-

三才ブックス「ラジオライフ2005年2月号」元警視庁特殊部隊SAP・伊藤鋼一氏インタビュー

「一撃で無力化する」ための選択・・根拠は?

SATの前身にあたるSAP(特殊部隊)出身の伊藤鋼一氏が記した著書『警視庁・特殊部隊の真実: 特殊急襲部隊SAT』においても、SATの行動理念は「即応・即制圧」であり、現場では「怯まず、かつためらうことのない制圧行動」をとることが当然の前提であるとされている。

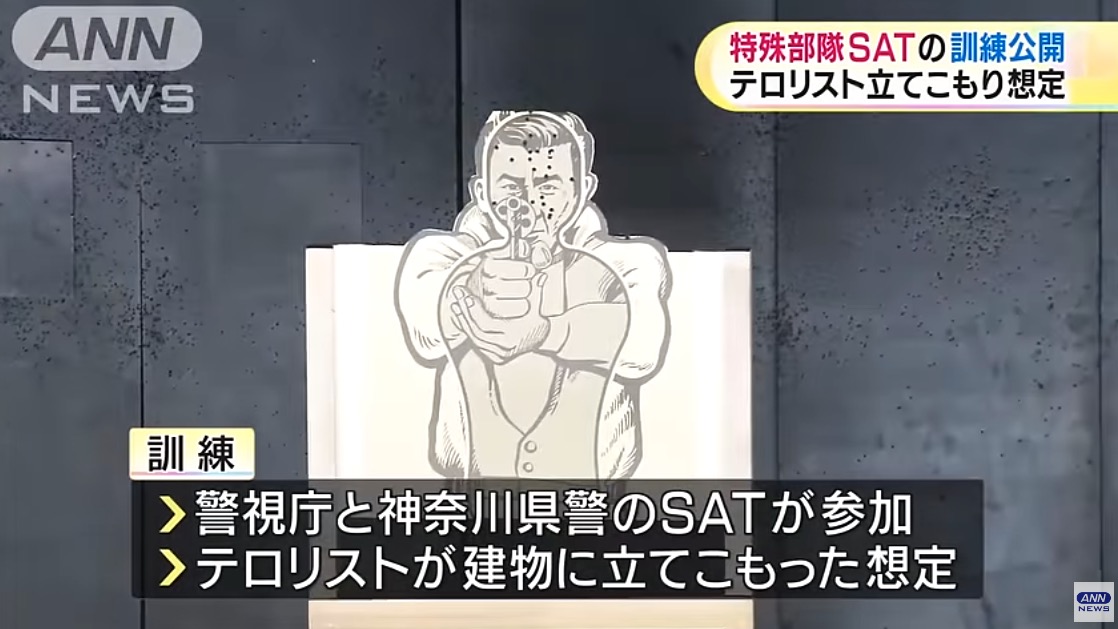

写真は警察庁が2002年に公開した警視庁SAT訓練映像から引用

2025年現在において、SATによる被疑者射殺の公式記録は確認されていないものの、SATの射撃行動が最終手段であることに変わりはない。

その戦術の中において、急所を狙うという合理的で致命的な行為は、人質や周囲の無関係な人命を守るための、極限下での決断として位置付けられていると言っても過言ではないではないだろう。

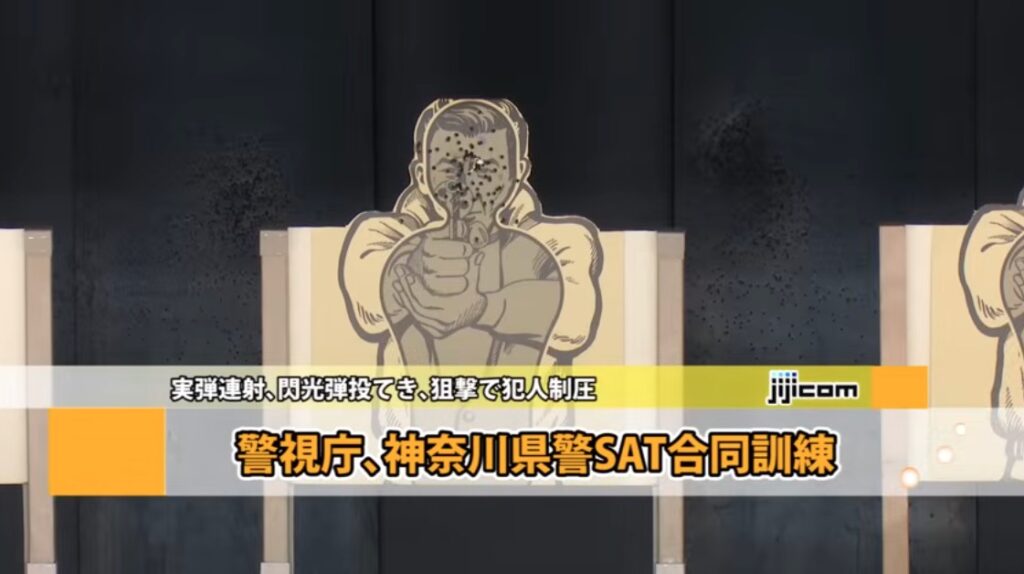

このことを裏づけるように、これまで確認できる範疇では、報道等で公開されてきたSATの実弾訓練において、標的の頭部をピンポイントで狙う射撃シナリオが含まれている例が見られる。

引用元 ANNnewsCH サミットを来年に控え 特殊部隊SATの訓練公開(15/12/23)

これは威嚇射撃や単なる制圧を目的としたものではなく、犯人による引き金操作や起爆といった次の行動を即座に封じ込めるための一撃として、標的の三角形ゾーン(額から鼻筋を結ぶ逆三角)を狙い撃つ(即死または即時の行動不能を想定)という合理性に基づいた選択が採用されていることを示している。

引用元 時事通信トレンドニュース警視庁、神奈川県警SAT合同訓練=実弾連射、閃光弾投てき、狙撃で犯人制圧

こうした極限の現場において、一瞬の判断で制圧を完了させる訓練内容は、犯人の即時無力化を想定した現場対応の一環である。

同様の概念は、アメリカ合衆国の「連邦航空保安官」(Federal Air Marshal)にも見られる。実名非公表の現職保安官の証言によれば、彼らは「攻撃者を撃ってその行動を止める」ことを徹底的に訓練されており、まずは胴体といった致命的打撃が可能な部位を狙い、次に神経系を遮断する目的で頭部を撃つとされる。

航空機という密閉空間においては、犯人が爆発物を所持している可能性を念頭に置く必要があり、その起爆を防ぐには瞬間的な無力化が不可欠という判断が背景にある。

また、頭部狙撃の概念は、SATが模範としている海外の特殊部隊──たとえばドイツのGSG-9やイギリスのSAS、フランスのGIGNなどと共通しており、いずれも「ワンショット・ワンキル」による迅速な無力化を基本戦術として採用している。

このように、頭部を積極的に狙撃するという行為は、単なる致死性の高さを求めたものではなく、犯人の「次の行動」を起こさせないための最終的な抑止手段であり、制圧戦術として現場レベルで合理性がある。

これは日本におけるSATの訓練と、各国の特殊部隊、アメリカの航空保安官の実務とで共通する、安全保障上の「即応力」の体現と言えるだろう。

警察の致死的制圧の事例-「過剰な警察権力の行使」といった批判も

当然、SATでは詳しい運用基準を公開しておらず、被疑者に対する行動指針など、手の内を明かすことなどないため、類推せざるを得ない。

ただ、諸外国の例を見る限り、特殊部隊の行動指針は「死なせるために撃つ」のではなく、「被疑者に対して致死的制圧を行使しなければ人質が命を奪われる」状況においてのみ撃つという厳格なルールのもとに行動している。

SATが諸外国の部隊を手本としているならば、同じ指針であることは明白だ。

一方で、このような致死的制圧手段に対しては、市民や一部の人権団体から「過剰な警察権力の行使」といった批判が出ることもある。

警察の対応が結果的に“犯人射殺”という重大な帰結を招き、当時大きな社会的批判を浴びた例に、55年前の1970年5月に発生した『瀬戸内シージャック事件』がある。

広島県の呉港から出港した旅客船「ぷりんす号」が、ライフルを所持した20歳の被疑者に乗っ取られたハイジャック事件である。

船は出航直後、ライフルを所持した被疑者に制圧され、被疑者はその後警察のヘリや船舶に向けて銃を発砲し、警察官が胸を射たれるなどして重傷を負った。

ぷりんす号の乗員9人と乗客37人の安全を守るため、当初警察は説得と交渉による解決を模索したが、最終的に射撃制圧を決断し、大阪府警の狙撃手が犯人を狙撃、被疑者は死亡した。

これは戦後初の犯人狙撃によって人質を救出した事件であもるが、警察側の対応に際して、産経新聞は世論調査を実施し、過半数の国民はあの場面での狙撃は妥当であると答えた調査結果を公表した一方、批判の声もあった。

また、一部の弁護士グループが狙撃を行なった大阪府警の機動隊員を地検に告発した動きもあった。

当時の警察組織には特殊部隊がなく、高度な人質救出訓練体制は整備されておらず、装備・戦術の限界が背景にあったことも否定できないという見方もある。

一方で、1979年に発生した「三菱銀行人質事件」においても、大阪府警察本部警備部第二機動隊の零中隊(現在のSATの前身部隊)が突入作戦を実施し、7名の隊員が強行突入の上で被疑者に対して計8発の銃弾を発射し、射殺した事例がある。

このとき、使用された拳銃は45口径であり、発射された弾丸のうち1発は被疑者の頭部に命中していたとされている。

この事案は、警察による実力行使の究極的かつ限界的事例として位置づけられている。

作戦に際しては、すでに警察官や人質が4名殺害されていたことから被害拡大を防ぐために警察がやむを得ず射殺を辞さない強行突入に踏み切ったとされており、その判断と対応は事件当時から現在に至るまで検証の対象となってきた。

SIT

一方、同じく警察の特殊部隊であるSIT(特殊犯捜査係)は、被疑者の説得や確保に重点を置き、必要最小限の武器使用によって抵抗の排除を行う。

SATの任務は、あくまでその先──すなわち、説得や包囲、交渉が破綻した場合の「最終局面」における強制制圧を担っている。

まとめ

「最終制圧任務部隊」としてのSAT(特殊急襲部隊)の責務は、あくまで市民の生命を最優先に確保し、脅威の排除を最短時間で実現することにある。

これが、SATが“日本警察の最後の切り札”と一部で呼ばれる所以だ。

SATは1996年の正式な発足以降、警察庁の統括のもと、きわめて慎重な運用がなされており、投入はあくまで極限状況における最終的選択肢として位置づけられている。

ただし、2025年7月現在において、SATが制圧行動の中で被疑者を射殺したという公式な記録は存在していない。

しかしながら、SATが現場に投入されるという事実それ自体が、「致死的な制圧」が現実の選択肢として存在していることを意味する。

すなわち、SATが展開する状況は、交渉や通常の説得によっては解決困難であると判断された事態であり、隊員による制圧行動が治安回復のための合法かつ不可避なものである可能性を含んでいる。

このように、SATによる頭部への射撃は、無差別な暴力行為ではなく、あくまで国家の治安維持における「最後の矜持」である。

そして、社会秩序を崩壊させかねない事案に対して、国家がいかにして公共の安全を守るかという「テロ抑止」の観点から、SATの存在は今後も議論の対象となり続けるだろう。

他の関連記事もぜひご覧ください。

コメント

[…] 特殊急襲部隊SATが被疑者の「頭部」を狙う判断──致死的制圧力が意味するものhttps://amateurmusenshikaku.com/security/sat_head_shot/ […]