いわゆる「覆面パトカー(捜査車両)」において装備されるアンテナは移動体通信の運用に必要不可欠な装備品であるが、保全のための偽装や秘匿が常に重要な装備でもある。

本稿は、覆面パトカーに用いられるアンテナの種類を解説するとともに、その変遷が示す偽装技術の役割と背景を概観する。

覆面パトカーの無線アンテナの概要

従来は自動車電話型の「TLアンテナ」や、アナログテレビ受信用として知られる「TAアンテナ」など、市販品を模した外観で覆面パトカーと悟られない工夫が主流であった。

警護用車両など秘匿性が比較的求められない車種では、アマチュア無線や業務無線に近い形状のアンテナが用いられる例も残っている。

さらに2010年代以降、欧州車で見られるラジオアンテナを模した細いポール型の「ユーロアンテナ」が全国の捜査用車両に急速に普及した。

ところが、2021年に警察無線が従来のAPR方式からIPR方式へ移行すると、アンテナの取り付け方は大きく変わった。

外部アンテナの秘匿化である。

IPR方式への移行に伴い、着脱式のユーロアンテナをリアトレイに取り付ける例や、車内アンテナへ全面的に切り替えて外部から通信装備が確認できない「アンテナレス」仕様の覆面車両が増加したのである。

外観から覆面パトカーを判断することが困難になっているのは、その表れであるが、こうした変化の背景には、2014年に報じられた「覆面パトカーのアンテナ窃盗事件」も少なからず影響したとみられる。

それでもなお、覆面パトカーの通信装備として、2025年現在でも「アンテナ」は必要不可欠である。

とくにこれまで、市販品を模したアンテナで正体を隠す手法は、覆面車両の偽装技術の一段階として広く普及してきた。

以下の項目にて種類ごとに解説をしていくが、さらに詳しい概要解説はそれぞれの個別記事へのリンクから参照されたい。

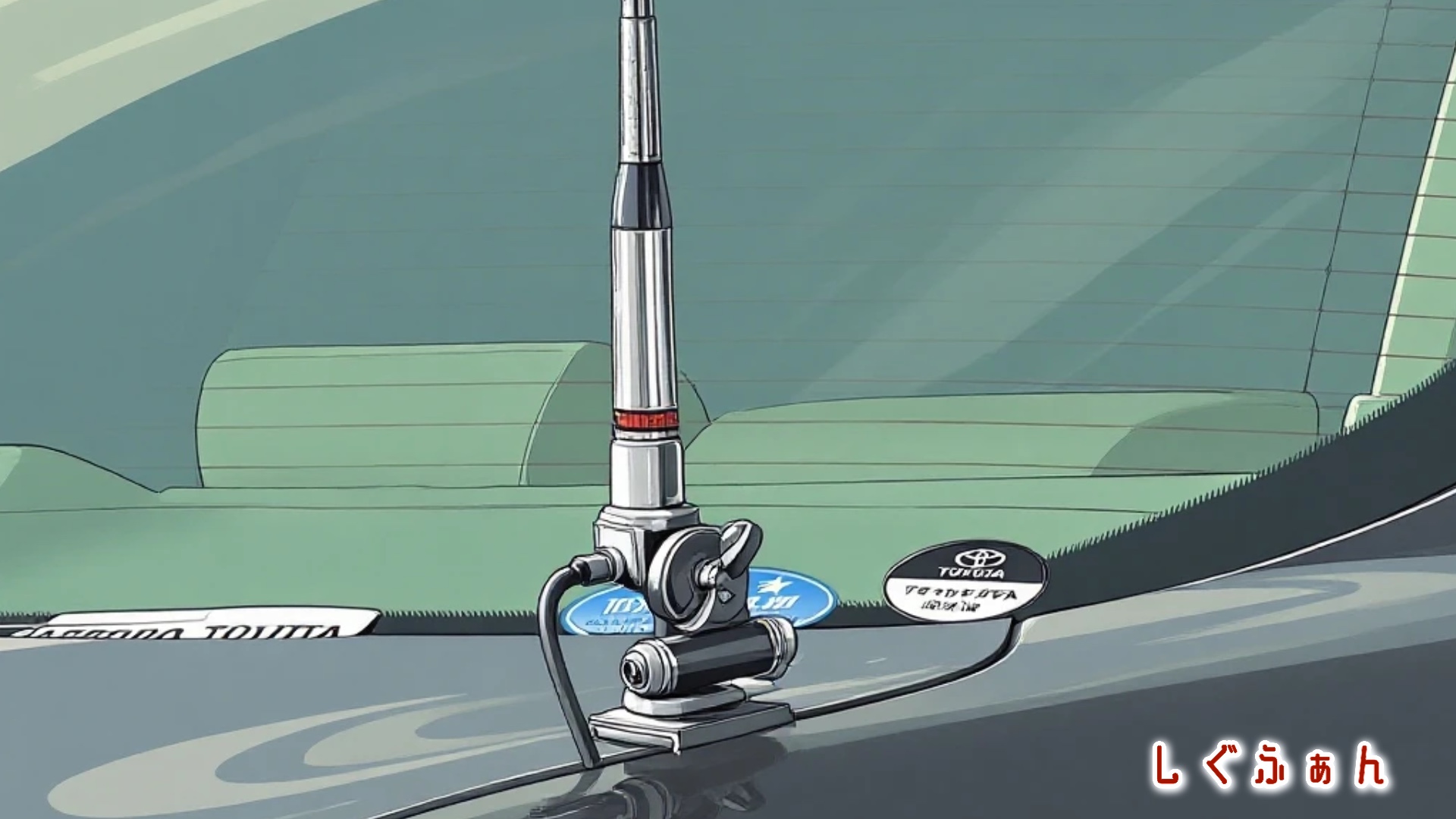

F1型アンテナ(ラジオ用ロッドアンテナ偽装タイプ)

覆面パトカー草創期を支えた「F1型ホイップアンテナ」─偽装技術の原点

1970年代から1980年代にかけて、日本の警察が使用した覆面パトカー(私服用無線車)において、アンテナの偽装化はすでに始まっていた。

その代表的存在として知られるのが、電気興業が開発したロッドアンテナ「F1型ホイップアンテナ」である。

#昭和の日なので昭和っぽい画像を貼ろう

①②③昭和の覆面捜査車両 F1形アンテナ基台とメクラキャップが懐かしい!

④秘匿アンテナの傑作!ラジオアンテナ擬装の無線アンテナ

電気興業F1形ホイップと移動警電ショートタイプ pic.twitter.com/KyKVFbzi1R— 温故知新 (@PitanAhiru) 2017年4月29日

F1型ホイップアンテナは、当時の市販車に標準装備されていたラジオ用ロッドアンテナの外観を模して設計されており、純正アンテナと極めて類似した形状を備えていた。

そのため、多くの車両では純正アンテナと置き換える形で設置されたが、中には純正のラジオアンテナを残したまま、その反対側に増設する事例も確認されている。

純正のラジオアンテナは手動で引き伸ばせるが、F1型アンテナは構造上、伸縮できず、常時展開状態を保ち、無線の送受信に特化した仕様となっていた。

しかし、外観上の違和感は少なく、見た目には一般車とほとんど変わらないF1型ホイップアンテナは、その完成度としては、当時でも非常に高水準であった。

覆面パトカーにおける「偽装」アンテナの先駆けとして極めて高く評価された。

後に続くアンテナ偽装技術や秘匿技術の原点ともいえる存在であろう。

TLアンテナ(自動車電話用アンテナ偽装タイプ)

自動車電話ブームが生んだ覆面パトカーの象徴─「TLアンテナ」の系譜

かつて80年代末から90年代中盤にかけ、高級車の証とも言われた自動車電話。その専用アンテナに偽装して警察無線を隠れた形で運用するための手段として設計・配備されたのが、いわゆる『TLアンテナ』である。

覆面パトカーの「目印」として長らく知られてきたが、その形状は非常に巧妙で、一般人には見分けがつかなかった点で偽装には高いレベルで成功した。

外観は完全に“時代の遺物”でありながら、通信機能を秘めた装置として静かに存在してきた。

一見すると、時代遅れの車載電話用アンテナだが、偽装の必要がない一部の警察車両では現在も主流である。

TAアンテナ

覆面パトカーの偽装アンテナ、次の一手─「TVダイバーシティ型」無線アンテナの興亡

覆面パトカーの装備が一般に知られるたびに、警察の偽装技術は“次の一手”を打ってきた。

90年代後半、携帯電話の爆発的な流行で、自動車電話が廃り始めると、逆にそのアンテナは目立ち始めた。

その救世主となったのが、カーテレビおよびカーナビの普及である。

つまり、今度は違和感なく溶け込むために、これらのアンテナに偽装したのが、「TVダイバーシティ型」無線アンテナ、いわゆる『TAアンテナ』である。

もともと、カーテレビ用のアンテナとして、カー用品メーカー・SEIWAが一般販売していた『CITY ROAD ダイバーシティアンテナ』。

その形式を模したアンテナをアンテナメーカーの老舗・日本アンテナに警察が自分たち専用に製造させたものが『TV-UVTUV』である。

見た目はあくまで“カーテレビ受信用”であり、外部から無線用途とはまず気づかれにくかったであろう。

その偽装性の高さから、従来のTLアンテナに代わってTAの採用が進んだが、並行装備した車両も多かった。

ユーロアンテナ(ヘリカル型アンテナ)

無線装備を搭載した覆面パトカーであることを外観から察知されないようにする。

この課題に、もっとも洗練された形で応えたのが、ユーロアンテナ偽装タイプである。

前述の車載テレビやカーナビアンテナはラジオアンテナに機能が一本化された市販車が多くなったことで、TAアンテナもまた徐々に姿を消していく。

そして、国産車のラジオアンテナは2000年台初頭、欧州車の流れを受けて、よりスタイリッシュでシンプルなロッド型が流行した。

これがいわゆる『ユーロアンテナ』であり、今度はこれに偽装させた『ユーロ偽装アンテナ』を警察当局は配備した。

一見すると、市販車の標準的な(ラジオやカーナビ受信のみの機能を持った)アンテナにそっくりだが、その内部には、実は高性能なヘリカル(螺旋状)構造が隠され、警察無線の送受信に特化している。

このユーロアンテナは、2025年現在でも全国の覆面パトカーにおいて極めて広く採用されている。

その特徴は、通信機能を保ちつつも、見た目が一切“無線装備車両”に見えない点にある。

一般的なラジオアンテナにしか見えないその外観は、まさに完成形のひとつである。

以下の記事にて、ユーロアンテナの技術仕様、警察車両での配備事例について考察する。

アマチュア無線&業務無線風アンテナ

アマチュア無線や業務無線のモービルホイップアンテナをあえて“偽装せず”に堂々と取り付けている覆面パトカーの存在は、非常に興味深い事象である。

今までの涙ぐましい努力はなんだったのか?とも思えてしまう。

可能性としては、一般的な偽装型ユーロアンテナとは異なり、むしろ役所関係の公用車や、あるいは熱心なアマチュア無線家の自家用車を前面に押し出したド直球的偽装の可能性もある。

そして、その実体は、警察の捜査用車両、というのがこのアンテナの本質である。

この種のホイップアンテナは、145MHz/430MHzなどアマチュア無線の定番バンドと、警察無線が利用する帯域が近いため、見た目の整合性がとれる利点もある。

全長30〜60センチ前後のエレメントに、スプリングベース付きの構造、そしてトランクリッドやルーフ脇にしっかりと基台で固定されている―これらは一見して“本職”の無線ユーザーの車を思わせる仕様であり、観察者にとっては、「ああ、無線やってる人の車だな」で、見過ごしてしまう可能性もある。

加えて、業務無線風アンテナを備えたセダンは、かつての営業車や行政機関の公用車のイメージとも重なるため、現代的な“覆面”よりもむしろ「レトロな働く車」としての自然さが漂う。

その意味では、偽装というより“キャラ付け”の一種と捉えることもできよう。

実際、SNS上で「第一電波工業製の150MHz帯1/4λアンテナを装備したスイフトの覆面パトカー」の存在が報告されているように、このタイプのアンテナ装備は一定の実例を伴って観察されており、“よく見ると怪しいが、見なければわからない”絶妙なラインに収まっている。

憲政公園にスイフトの覆面いる。アンテナは第一電波の150MHz帯の1/4λのモビホつけてる。 pic.twitter.com/TMFn3gRMdq

— MKS/JF9NQG(RoHS指令準拠) (@683_SRE) 2017年1月30日

つまりこの手法は、ユーロアンテナのように「純正風」で隠すのではなく、「無線やってるっぽい」方向へ寄せて目立たなくする、“逆転の発想”的な偽装ではない“偽装”なのだ。

警察車両であることを隠すための偽装ではなく、むしろ働く車のリアリティを自然に見せるという意味での演出であり、単に“隠す”というよりも“溶け込ませる”ことを目的としたスタイルと思うんだけど、どうですかね。

車内アンテナ

覆面パトカーの存在を見破る「外見的な手がかり」は、年々少なくなっている。

その中でも、特に注目すべきはアンテナの存在だ。

かつては車体に取り付けられた無線アンテナが一種の“目印”となっていたが、現在ではそうした外観上のヒントすら完全に排除されつつある。

とりわけ“車内に完全に隠されたアンテナ”、いわゆる「車内設置型アンテナ」は、もはや偽装やカモフラージュの範疇を超えた、究極の秘匿装備である。

本稿では、その構造と導入背景、そして一般車両との見分けがつかないという点がもたらす影響について考察する。

覆面パトカーのアンテナのまとめ

このように、覆面パトカーのアンテナ技術は、外部露出→偽装→車内秘匿という形で進化を遂げてきた。

今や、「アンテナを見せないこと」は、単なる見た目の問題ではなく、捜査の成果を左右する重要な技術的要素となっている。

とはいえ、どれほど技術が洗練されようとも、覆面パトカー特有の“空気感”や“気配”を完全に消し去ることはできないというのもまた事実である。

ナンバーの法則性、ドライバーの挙動、そして微妙に浮いた装備の取り付け具合など、鋭い観察眼を欺くには、アンテナ偽装だけでは不十分なのかもしれない。

なお、一般市民が同種のユーロアンテナに興味を持つ場合、MG-450-TPのような市販品を選ぶのが無難といえそうだ(4万円します)。

他の関連記事もぜひご覧ください。