お知らせ

「紙の無線局免許状」が廃止へ

2025年9月30日をもって、これまで紙で発給されていた無線局免許状は廃止され、同年10月1日から免許される無線局については、デジタルデータ化されました。このため、紙の免許状は新たに発行される事はありません。現在記事の更新を進めておりますが、紙の免許については以前の制度についての解説とご理解ください。ご了承お願いいたします。なお、無線局免許の制度自体は、今後も変わりません。

2025年、紙の免許状廃止

近年、アマチュア無線を含むすべての無線局に関して、大きな制度改正が進められました。「紙の無線局免許状」が廃止され、完全に電子化された免許記録へと移行するというものです。

この変更は総務省によって公表されており、2025年10月1日から正式に施行されました。

ここで誤解してはならないのは、「無線局免許そのもの」がなくなるわけではないという点です。なくなるのはあくまで「紙という形態」であり、制度そのものは存続します。従来のように免許状を印刷物として受け取ることはできなくなり、代わりに総務省が管理する電子的な免許記録が公式なものとなります。

この免許記録は、インターネットを通じて利用者はスマートフォンやパソコンなどで免許の内容を閲覧することが可能になります。

このような変更が行われたその背景には、日本全体で進められている行政のデジタル化政策があります。

政府は「ペーパーレス化」や「効率化」を大きな目標に掲げており、無線局免許もその一環として対象になりました。

紙の免許状を印刷し、交付し、管理するには手間とコストがかかりますが、電子化することでその負担を大幅に軽減することができます。また、申請や交付にかかる時間を短縮し、よりスムーズな行政サービスを提供できるという利点もあります。

一方で、無線従事者側にもメリットがあります。これまで「免許状を常置場所に備え付けなければならない」という規則がありましたが、今後は「紙が絶対に必要」という縛りがなくなりました。

ただし注意点もあります。すでに紙で交付されている免許状は、引き続き有効期限までは効力を持ちます。したがって、現在の免許が無効になるという心配はありません。しかし、免許の更新や無線設備の変更申請を行う際には、今後は新しい電子化制度に準じて手続を行う必要が生じます。移行期にある数年間は、紙と電子が混在することになるでしょうが、最終的には電子化一本に統一されます。

この変化は、半世紀以上にわたって続いている。アマチュア無線にとって大きな転換点です。これまで免許状を手にしていたことが、一種の誇りや証明であったという人も多いでしょう。しかし、電子化は避けられない時代の流れです。むしろ、紙に縛られないことで利便性が向上し、免許の確認や提示が柔軟に行えるようになる点は評価すべきかもしれません。

まとめると、2025年10月以降は「紙の無線局免許状」は廃止され、電子的な免許記録に一本化されます。制度そのものは存続し、無線局の運用はこれまでどおり可能です。従来の紙免許は有効期限まで効力を持ち、その後は電子免許へと移行します。

以下は、これまでの紙の免許状についてつつい

従事者免許を取得したら、次は局免の取得です。

アマチュア無線の世界に足を踏み入れるにあたり、従事者免許(従免)を取得した方の多くが、次に目指すのは、無線局免許状(局免)の申請です。

局免には個人が開設する「個人局」と団体による「社団局」の2種類があり、個人局でのコールサイン取得が入門者には一般的です。

なお、局免がなくても従免だけで運用できる手軽さが人気の「ゲストオペレーター制度」もります。

ゲスオペも魅力的ですが、やはり自身のコールサインでの運用は格別の楽しさがあります。

ぜひ、この機会に無線局免許状の取得をご検討ください。

無線局免許状の申請手順について

新制度「同時申請」発足!

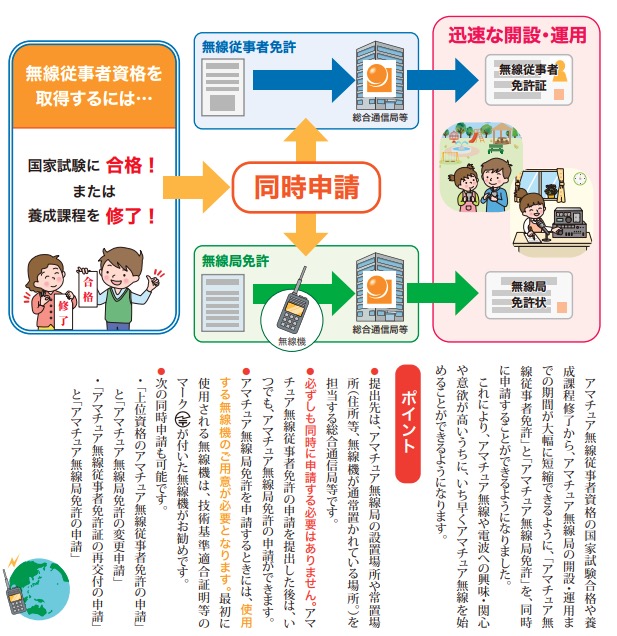

2023年9月25日、総務省はアマチュア無線の開局手続きを大幅に効率化する新制度「同時申請」を開始しました。

この制度により、アマチュア無線従事者の国家試験に合格、または養成課程を修了した方が、資格の申請と同時に無線局の開設申請も行えるようになりました。

画像引用元 総務省総合通信局 同時申請リーフレットhttps://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/others/amateur/doji_leaflet.pdf

これまで、従事者免許の交付を受けてから無線機を購入し、開局申請を行い、無線局免許状(いわゆる「局免」)が届くのを待って運用を開始する、という一連の流れには数週間を要していました。

しかし、同時申請の導入により、従免と局免の並行申請が可能となり、電波を出せるまでの期間が大幅に短縮化されました。

アマチュア無線をよりスムーズに始められる、大きな制度改正といえるでしょう。

なお、必ずしも同時に申請する決まりはなく、まずは従事者免許の交付申請のみで、あとから局免を申請することも可能です。

詳しくは総合通信局公式サイトをご確認ください。 https://www.tele.soumu.go.jp/j/others/amateur/dojishinsei/index.htm

申請方法には、従来の書類申請に加え、インターネットを利用した電子申請(総務省電波利用電子申請・届出システムLite)があり、電子申請を利用すれば手数料が書類申請の4,300円より約30%安い2,900円になるため、おすすめです。

詳しくは総合通信局公式サイトをご確認ください。 https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/ama/faq/ama_02.html

総務省電波利用電子申請・届出システムLite https://www.denpa.soumu.go.jp/index.html

免許状の受取り方法について

開局申請が無事に受理されると、無線局免許状(局免)の受け取りです。

局免の受取方法には下記の3つがあります。

-

返信用封筒を総合通信局に送付し、郵送で受け取る

-

「送料受取人払い」により、配達業者に手数料(520円)を支払って受け取る

-

総合通信局の窓口で直接受け取る(事前連絡推奨)

筆者は1番の返信用封筒による受け取りと、3の総合通信局での直接受け取りを実際に体験しています。

「総合通信局での直接受け取り」の場合は、念のためにメールか電話で事前連絡をしたうえで受け取りに行くほうがスムースで良いでしょう。

しかし、最も手軽なのはお金が少々かかりますが、出向きもせず、返信用封筒も送らずに全部、総合通信局任せで送ってもらう2番の『送料受取人払いによる受取』サービスではないでしょうか。

無線局免許状の注意点

局免には注意点がありますのでご確認ください。

5年ごとに更新します

無線局免許状には有効期間があり、5年ごとに更新が必要です。

更新を怠ると免許が失効し、失効状態で運用すると不法無線局になってしまうのでご注意ください。

常置場所に備え付けること

局免は無線機の常置場所に備え付けが必要です。

車での運用(モービル運用)の場合でも、自宅が常置場所になりますから、自宅の無線機のそばに備え付けておきましょう。

アマチュア無線局を廃局する場合……無線局の廃止手続き

無線局を廃止(廃局)する際には、免許状の返納と共に廃止届の提出が必要です。

こちらも電子申請に対応しています。

詳しくは総合通信局公式サイトをご確認ください。 https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/ama/faq/ama_10.html

アマチュア無線局免許状のまとめ

アマチュア無線はこのように、無線従事者免許証と無線局免許状の同時申請ができるようになりました。

実際の具体的な運用方法はこちらで解説しています。