無線の世界では、どの周波数帯を使うかや、どの無線局がどの役割を果たしているかを知ることが、正しく安全に運用するうえで欠かせません。

このページでは、重要な周波数や代表的な無線局についてわかりやすく紹介します。

アマチュア無線や業務無線、公共無線など、用途に応じた周波数の特徴や注意点、各局の役割も解説しています。

気になる用語から各種記事にリンクで飛べますので、知識を広げながら無線ライフをより楽しんでください。

✅重要な周波数と無線局

国際緊急周波数

国際緊急周波数とは、航空機の遭難・緊急通報用に国際的に割り当てられた“ガード”周波数のことを指す。

代表はVHF帯の121.5 MHz(民間機で主に使用)とUHF帯の243.0 MHz(軍用機で主に使用)であり、これらの周波数上の通信は非常時に最優先で扱われる。

技術的には、AM(振幅変調)方式の音声通信が標準である。

243.0 MHzは軍用UHF帯のガードで、いずれも基本的に視線距離(line-of-sight)伝搬特性を持つため、受信にはアンテナの高度や視界が大きく影響する。

実際の運用例として、韓国海軍と海上自衛隊とのレーダー照射を巡っての対応、さらに日本周辺で航空自衛隊が中国機に警告を発した際、中国機が事前に録音されたとみられる日本語で「我々は国際空域を正当に通過中である。

飛行の妨害をやめなさい」と応答するケースが報告されている。GCIとともに受信機にメモリーしておくのが基本。

これらのガード周波数には、遭難信号(MAYDAY)や緊急・急迫の呼出(PAN-PAN)、安全情報(SÉCURITÉ)などが送られる。国際的なフレーズはICAO/運用手順で定められており、緊急の場合は「MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY」、緊急だが即時救助を要しない場合は「PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN」と三回繰り返して発声するのが標準である。

受信者(民間機パイロット、空域管理、近傍の航空機、受信マニア)がこれらの周波数を傍受したとき、FAA等のガイダンスでは「受信した位置(初めて聞いた時/最大信号の時点/最後に聞いた時点)などを記録し、最寄りの管制施設に通報する」ことを勧めている。また民間機は可能な限り121.5を監視することが運用上推奨されている。

運用上の注意点として、これらの周波数は「明確な優先権」があり、航空当局や管制業務の妨害となるため、誤送信や雑談での使用は禁じられ、送信は正当な理由がある場合に限ることおよび無用な中継(relay)や妨害は避けるべきとされている。

121.5/243の役割は音声での緊急連絡に加え、ELT(Emergency Locator Transmitter:遭難位置通報機)のホーミング(方位補助)にも古くから用いられてきた。

ただし衛星による自動検出は2009年2月1日をもって121.5/243MHzの衛星処理が終了しており、現在は主に406 MHzのデジタルビーコン(COSPAS-SARSAT対応)が衛星検出の標準となっている。121.5/243は現在でも地上局や上空を飛行する機が把握・ホーミングするために重要である。

国際VHF

国際VHFとは、船舶や航空機などが国際的に利用するVHF帯の無線通信システムを指す。海上通信でとくに主幹となるVHF通信である。

船舶同士や船舶と沿岸局の間で行われる基本的な通信手段であり、海上の安全運航を支える重要な役割を持つ。

特に海上における船舶共通通信手段(マリンVHF)として広く知られており、国際海事機関(IMO)や国際電気通信連合(ITU)によって周波数の割り当てや運用規則が定められている。周波数帯域は156MHz〜174MHz付近が中心で、遭難通信・安全通信・一般連絡などに利用される。

使用される周波数や、呼び出しチャンネルから通話チャンネルにうつってからの交信など、通信手順は国際規則で定められ、遭難通報や警報、安全情報の伝達、航行に関する指示のやり取りなど、船舶同士の衝突防止や安全確保のために運航に不可欠な情報交換に利用される。

特に呼び出し周波数であるチャンネル16(156.8MHz)は、国際的な緊急・呼出周波数として位置付けられている。船舶は通常、チャンネル16を常時受信状態に保ち、遭難信号や緊急連絡を即時に受けられる体制を維持する。救難信号(MAYDAY)、緊急信号(PAN-PAN)、安全信号(SECURITE)は、このチャンネル16を通じて発せられる。

4630kHz

4630kHzは、アマチュア無線と官公庁(警察・自衛隊など)の間で非常通信を行う際の連絡設定用周波数として公認されている周波数である。通常の業務通信とは異なり、災害や重大な事故といった緊急事態において、一般の通信インフラが利用できない場合に備えられた周波数である。

特筆すべきは、4630kHzにおける通信モードがモールス信号(CW)に限定されている点である。モールス符号は音声通信と異なり、電波が弱くても遠距離まで確実に伝わりやすく、障害があっても復調可能であるため、緊急時の信頼性が高い。これは、アマチュア無線が「最後の通信手段」として期待されるゆえんでもある。

4630kHzの設定は、アマチュア無線が単なる趣味の枠を超えて、防災や非常時対応に貢献する仕組みの一つである。

日本では大規模災害の際に電話やインターネットが寸断される可能性があり、こうした非常通信周波数はバックアップ手段としての役割を担う。

一方で、アマチュア無線家の間では「CW限定」という運用条件が議論の対象になることがある。現代の無線運用においてはCW運用者の割合は減少傾向にある。

そのため、いざという時に運用できる技術者が限られてしまうのではないか、という懸念も存在する。

4630kHzは、平時に常用される周波数ではないが、普段から通信訓練で相互運用確認的に使用されている。

アマチュア無線団体や非常通信ネットワークの訓練でこの周波数が用いられることもあり、官民連携の一環として維持されている。

4630kHzはCW限定という特徴には利点と課題があるものの、技術継承や訓練を通じて維持され、現在も重要な周波数である。

ヴァールベリ(グリメトン)の無線局

スウェーデン南部ヴァールベリ近郊のグリメトンに位置する無線局で、1920年代初頭に建設された超長波(VLF)送信施設である。世界でも唯一、アレキサンダーソン式高周波発電機を実動可能な形で残していることで知られる。

アンテナ設備は高さ約127メートルの鉄塔6基を用い、1.9kmにわたる巨大なフラットトップアンテナを展開している。

建物はネオクラシカル様式を取り入れており、技術とデザインの両面で当時の先端を示す存在であった。

当初はアメリカとの大西洋横断通信に使われ、のちに海軍による潜水艦通信にも利用された。しかし技術革新に伴い、1990年代には役目を終えて運用停止となった。

その後、良好に保存されてきた設備は歴史的価値が認められ、2004年にユネスコ世界文化遺産に登録された。

現在も毎年夏に「アレキサンダーソン・デイ」と呼ばれるイベントで、17.2kHzのモールス信号が記念送信される。

ヴァールベリ(グリメトン)の無線局は「電子工学以前の送信技術を今に伝える唯一の例」とされ、無線通信史における重要な遺産である。

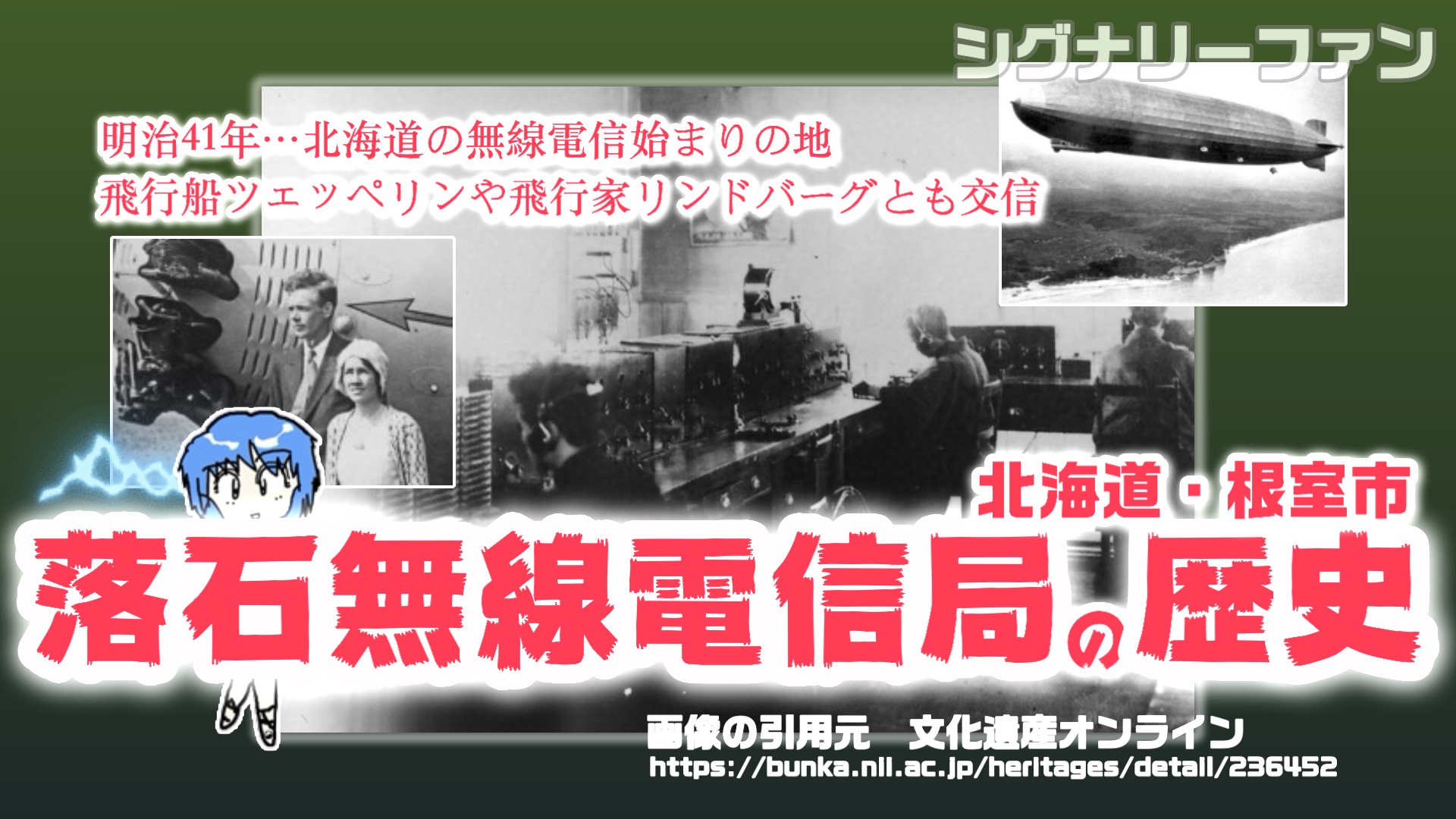

落石無線電信局

1908年(明治41年)、北海道・根室の落石岬に、当時の逓信省が国際通信の先駆けを目指し、日本初の海岸無線局として設立。

呼出符号は JOC(当初はJOI)だった。さらに、1920〜30年代には短波通信など最先端技術も取り入れられた。

1931年には、世界一周飛行中のドイツ飛行船「ツェッペリン伯号」と日本初の対航空機通信に成功。さらにリンドバーグ機の太平洋横断飛行では、航行支援通信を行い、安全着陸にも貢献。

雑音や干渉を避けるため、1923年に送信所を落石岬に、受信所を根室市桂木(現在の光洋町)に分ける二重通信体制に移行。

終戦後、1966年に札幌中央電報局に統合され廃局。その無線局建屋は、現在・作家の池田良二氏のアトリエや文化イベント会場として保存されている。

100年以上も前に日本無線通信の夜明けを支えた歴史的な存在である。

その他の重要な周波数

災害や非常事態において、確実な通信手段を確保することは人命に直結する課題である。

通常の電話回線やインターネットが途絶した場合でも、無線による通信は独立したインフラとして機能し、状況把握や救助活動の支援に欠かせない。

このため、緊急時に運用される「重要な周波数」がいくつか指定されている。

これらは防災機関や自衛隊、アマチュア無線家などが利用し、連携や情報伝達の基盤となる。

当サイトでは、そうした災害時に注目される周波数を別ページにまとめている。平時から知識として把握しておきたい。

👉 詳細は以下のページにて掲載している。