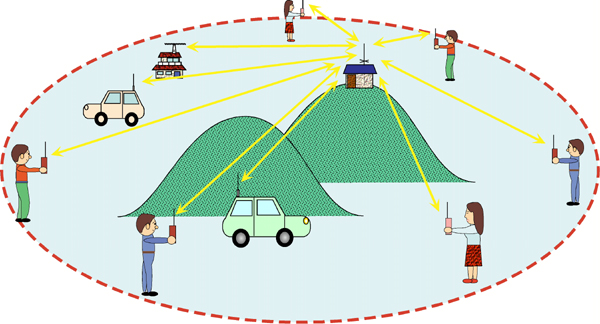

アマチュア無線の「レピーター」は、自分の声や信号をいったん受け取って、もう一度別の周波数で送り出してくれる無線中継局のことです。

そのおかげで、直接では届かないような遠くの仲間とも交信でき、まさに“無線の橋渡し役”といった感じです。

令和6年3月の時点では、日本国内のアマチュア無線局用レピーターは「29MHz帯・430MHz帯・1200MHz帯・2400MHz帯」で運用されていて、たくさんの無線家に利用されています。

※参照 JARL公式サイト『29MHz帯、430MHz帯~1200MHz帯 エリア別リスト(令和6年3月時点データ)』

※参照 JARL公式サイト『29MHz帯FMレピータ局リスト(令和6年3月時点データ)』

アマチュア無線局のレピーターは、個人の住宅敷地内だけでなく、高層ビルの屋上や高台、さらに見晴らしの良い山頂などにも設置されています。

これにより、出力の小さなハンディ機からの電波であっても、レピーターを経由することで広範囲に届き、遠方の局との交信が可能になるのです。

したがって、ハンディ機しか持っていない人でも、うまくレピーターを利用すれば、思いがけない遠距離通信を楽しめます。

レピーターを使えば、より広範囲の局と交信が可能になります。出典 http://www.jarl.com/repeater/whatsrepeater.html

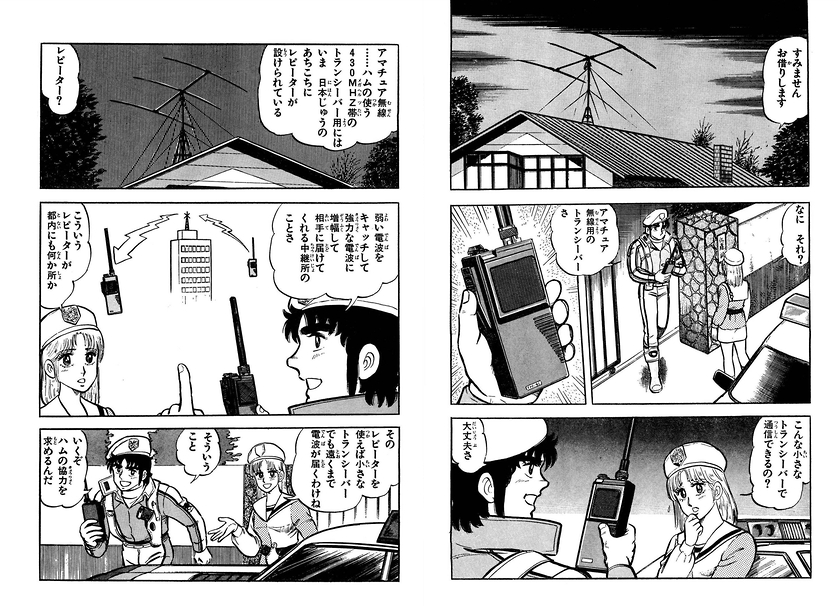

当サイトでは、“ハム漫画家”のすがやみつる先生をご紹介していますが、同氏が原作を手がけたコミック作品『マイコン刑事』があります。

この作品には、このレピーターに関する非常に興味深い描写があります。

警視庁の無線通信が使えなくなった東京都内において、アマチュア無線局のレピーターが主人公であるマイコン刑事の捜査活動に役立てられるという展開です。

出典 マイコン刑事 第8巻 鷹見吾郎(すがやみつる)原作・下條よしあき作画

さらに登場するのはアマチュア無線だけではなく、かつて一般向けに広く利用されたパーソナル無線やCB無線も物語に組み込まれており、当時の無線シーンを知る上でも見逃せない展開となっています。

しかも、電子書籍版は Amazon Kindle Unlimitedに入会すれば、なんと 全巻「0円」 で読めます!(※2025年12月時点の情報)

レピーターの使い方とCQについて

レピーターでは、一般的な呼び出し方法である「CQ」を出すことについても、法的な制限は設けられていないため、不特定多数の局に呼びかけることが可能です。

ただし、後述するように、一部のレピーターでは独自のローカルルールとしてCQの使用を禁止している場合があるため、注意が必要です。

さて、144MHz帯のレピーター事情について触れておきます。

日本国内では144MHz帯のレピーターは運用されていないため、144MHzシングルバンド機だけを持っていても、レピーター機能を利用することはできません。

しかし、その一方で非常にユニークな存在として知られているのが「クロスバンドレピーター」です。

特に注目すべきは、ISS(国際宇宙ステーション)に搭載されたクロスバンドレピーターの存在です。

地上局が145.99MHzで(さらに67Hzのトーン信号を重畳)送信すると、ISS側のレピーターがそれを437.80MHzに変換して中継してくれるのです。

この仕組みによって、ISSが日本上空を通過するタイミングであれば、日本全国の広範囲にわたってそのダウンリンク波を受信できます。

通常、430MHzというUHF帯の電波はこのような広範囲には伝播しませんから、大変不思議な体験ができます。

言ってみれば、自分の声が宇宙からやってくるわけで、ロマンあふれる運用例です。

──こうした視点で見ると、レピーターという存在は地上の便利な中継手段にとどまらず、宇宙規模のコミュニケーションにもつながっているわけです。

それでは、アマチュア無線で一般に普及している430MHz帯レピーターの仕組みを詳しく解説していきましょう。

レピーター(430MHz帯)の仕組み

通常、アマチュア無線の交信は 単信(シンプレックス) 方式を使います。

これは一つの周波数を使って、送信と受信を交互に切り替えながらやり取りする最も単純な方法です。

しかし、レピーター運用の場合はちょっと事情が変わってきます。

レピーターでの通信は、送信用と受信用、二つの周波数を使う必要があるんです。この仕組みを 半複信(セミデュープレックス) と呼びます。

つまり、こちらから送る電波(アップリンク)をレピーターが受け取って、別の周波数(ダウンリンク)に変換して再送信、という動作をしています。

「同じ電波をただ中継してるだけ」ではなくて、実は二つの周波数を使い分けてレピーターは遠距離通信を可能にしてくれています。

ダウンリンク周波数って?

ダウンリンク周波数は、レピーター局が利用者に向けて送信する周波数のこと。

JARL公式サイトにもレピーターの周波数リストが載っていますが、その周波数がダウンリンク周波数です。

430MHz帯レピーターの例

例えば、ダウンリンク周波数が 439.88MHz のレピーターを利用する場合を考えてみましょう。

このとき、利用者の無線機からレピーターへ送信する周波数、つまり アップリンク周波数 はそこから 5MHz 低い 434.88MHz になります。

このように受信と送信で異なる周波数を使う送受周波数の分離運用を「スプリット」と呼び、レピーターアクセスに必須です。

画像引用元 JARL公式サイト http://www.jarl.com/repeater/rpt-system.html

このように、送信と受信をそれぞれ別の周波数に割り当てることで、レピーターはスムーズに信号を中継してくれます。

430MHz帯レピーターの場合、アップリンク周波数はダウンリンク周波数の-5MHzの関係になるというわけですね。

福岡県にある背振山レピーター(JP6YEH)。背後の球形レーダーは自衛隊の施設。 引用元 https://mapio.net/pic/p-44754934/

レピーター装置自体は山の山頂や高層ビルの屋上などに設置された無人の設備で、中継は全て自動です。

実はこのダウンリンク周波数とアップリンク周波数を利用する「セミデュープレックス」方式は警察無線でも以前から利用されています。

例えばパトカー搭載の車載無線機で郊外から通信が行われる場合、山頂に設置された中継施設を介した通信のため、比較的不感地帯は少ないのが一般的です。

また、パトカー搭載の無線機自体も中継局として作動できます。

88.5Hzのトーン信号を載せられるレピーター対応無線機が必要

レピーターを利用するためには、無線機が アップリンク周波数で送信する際に、88.5Hzのトーン信号を重ねて送信できる機種 でなければなりません。

これは、トーン信号がレピーターの「ダウンリンク送信スイッチ」として働いているためです。

もっとも、日本でレピーター局が正式に認可されてからすでに30年以上が経過しており、現在市販されている430MHz帯対応機のほとんどはレピーター対応型です。

トーン信号や周波数の切り替えは自動化されているため、特別な操作をしなくても誰でも簡単にレピーターを利用できますので安心して大丈夫です。

例えば人気のモービル機 YAESU FT-7900 も、もちろんレピーター対応型です。

各レピーターのダウンリンク周波数にあわせて送信ボタン(PTT)を押すだけで、自動的に「88.5Hzのトーン信号を載せたアップリンク周波数」に切り替わって送信してくれるため、初期設定の手間もありません。

レピーターを使ってみよう!

では、430MHz帯のレピーター対応アマチュア無線機を手に入れたら、さっそくレピーターを使ってみましょう。

まずは JARL公式サイトのレピーター局リスト から、自分の住んでいる市区町村に最も近いレピーターを探します。

そのレピーターの ダウンリンク周波数 に合わせて、まずはモニター(受信)してみましょう。受信だけなら、広帯域受信機でも可能です。

誰かが使用中であれば、その交信内容を聞くことができるはずです。

なお、レピーター局自体もアマチュア局なので、コールサインを持っており、自局が稼動していることを知らせるために、間欠的にモールス信号でコールサインを送信している局もあります。

ただし、利用者からの働きかけがないと応答しない「内向的」なレピーターも存在します。

その場合は、レピーターの アップリンク周波数 に合わせて、一瞬だけ送信ボタン(PTT)を押して搬送波を送信する「カーチャンク」を行ってみましょう。

最近の無線機では、ダウンリンク周波数に合わせて送信するだけで、自動的にトーン信号を付加してアップリンク周波数に切り替えてくれる機種がほとんどですので、安心して試すことができます。

カーチャンク(Kerchunk)とは?

英語の「Kerchunk」はもともと打撃の意味ですが、アマチュア無線ではレピーターを使う際に、一瞬だけ電波を送信して、目的のレピーターが正常に作動するか確認する操作のことを指します。

ただし、この操作を頻繁に行うと、ほかの利用者の迷惑になる可能性があります。必ず注意して、必要なときだけ行うようにしましょう。

レピーター局が正常に稼働していれば、レピーターのダウンリンク周波数(下り回線)を通じて、あなたの無線機にレピーター局のコールサインがモールス信号で返ってくるはずです。

もちろん、こちらからの電波が届かず、カーチャンクを試しても作動が確認できない場合もあります。

ほかの利用者の迷惑にならないように注意しながら、複数のレピーターを試してみましょう。

レピーターの詳しい仕組みや使い方、各地域ごとの設置場所や周波数については、JARLの公式ホームページに掲載されています。

この場を借りて、JARL様に感謝申し上げます。

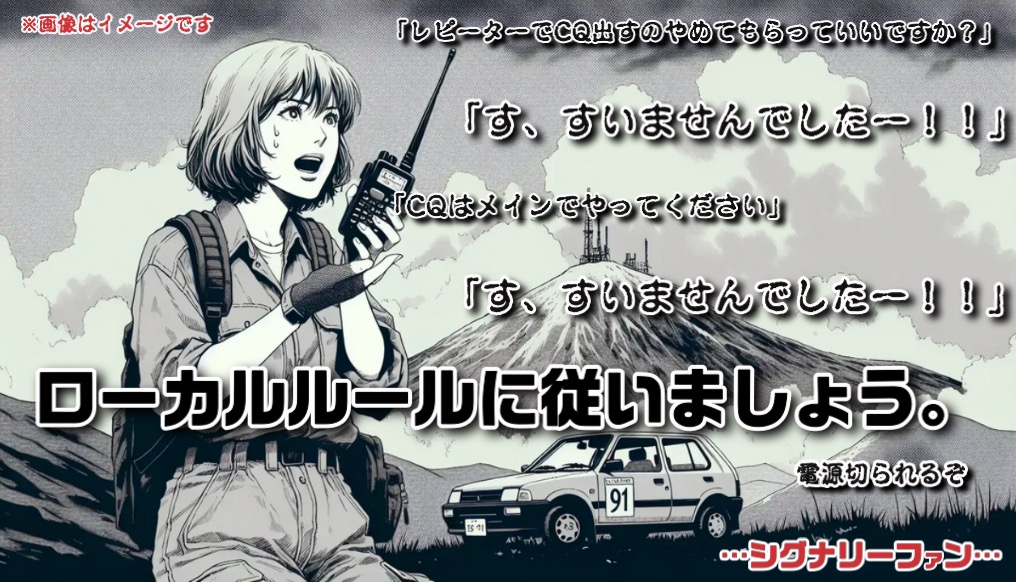

レピーター使用でのトラブル。「レピーターでCQ」はマナー違反?

先ほど、レピーターでCQを出すことについて、法的な制限は無いと書きました。しかし、これついては、さまざまな意見があります。

筆者が初めてレピーターでCQを出したときも、すぐに注意を受けた経験があります。そのときの状況と理由はこうです。

最初のレピーターでは、50キロほど離れた移動局とつながり、見知らぬモービル局と交信を楽しむことができました。

ところが、市内の別のレピーターを使って同じようにCQを出したところ、すぐに誰かから応答がありました。

「申し訳ありませんが、レピーターでCQを出すのはご遠慮ください。ここのレピーターでは慣習として、CQ呼び出しは禁止です。CQは430MHzのメインチャンネルでやってください」

筆者は平謝りでその場を退きました。

レピーターを使う際には、こうした地域の慣習を事前確認することが大切だと痛感した出来事でした。

しかし、JARLの公式サイトを見ると、レピーターでCQを出す方法の説明図が掲載されています。

慣習には従わざるを得ないとはいえ、少し戸惑ってしまいますね。

「レピーターの使い方で、自分は間違った運用をしてしまったのだろうか」と考えました。

今後のアマチュア無線運用において、判断できないままCQを出し続けるのは避けたいと思い、ネットで情報を調べてみました。

すると、意外にも多くの方が筆者と同じように注意を受けた経験を持ち、疑問や悩みを抱えていることがわかりました。

一方で、積極的にレピーターでCQを出している方も少なくないようです。

例えば、ある方のブログ記事では具体的な実例や運用上の工夫について言及されています。

「レピータでCQを出すなっ」と言う意味不明の慣習と同じように思えます。

引用元 https://blog.goo.ne.jp/7j3aoz/e/259c1b1efb9a598c1710b5bcb84d90d5

しかし結局、レピーターでCQを出すのは是か非か―ネットの情報だけでは明確な結論は出ませんでした。

中には「延々ではなく、端的なCQであれば問題ない」という意見もあります。

しかし、端的とは何回を指すのか―1回なのか2回なのか、曖昧さが残ります。

このあたり、この界隈独特の“0か1か”の論法に近く、少し困ってしまいます。

さらに後日調べると、筆者と同様に「レピーターでCQを出すな!」と注意された方が、Yahoo!知恵袋に質問していた例もありました。

その方は注意をしてきた局に「なぜダメなのですか?」と臆せず尋ねたそうですが、返答は「できるだけ出さないほうがいい」と曖昧に濁されただけだったそうです。

このように、レピーターを利用する際、特に不特定の局への呼び出し(CQ)では、ローカルルールによって注意を受けることがある点は頭に入れておく必要があります。

ただし、法的にはレピーターでCQを出すこと自体は禁じられておらず、電波法に違反することはありません。

日本のアマチュア無線局にレピーターが認可されてから30年以上が経ちます。

その間、いたずらや妨害によってレピーターの正常な運用が妨げられる事例もあり、レピーター管理団体がナーバスになっていることも少なくありません。

前述のローカルルールは、こうした過去の妨害事件が影響している可能性も考えられます。

自局のレピーターが「レピーター荒らし」に遭い、卑猥な言葉を広範囲に撒き散らされるほど遺憾な事態はありません。30年前ならいざ知らず、今の時代にそんなことをする人がいるとは思いたくないですが……。

しかし、いたずらや妨害が一度でも発生すれば、正常な運用は不可能となり、速やかにレピーター局の運用は停止―すなわち電源が落とされてしまいます。

レピーターのまとめ

このように、レピーターを利用すれば、より遠方の局と交信できるため非常に楽しいものです。特に出力の小さなハンディ機にとって、レピーターはまさに強力な味方となるでしょう。

出力の小さいハンディ機にはレピーターは強い味方です!

アイコムの資料によれば、現在日本国内に存在するレピーター局は1200局以上。これらはJARL会員・非会員を問わず、すべてのアマチュア無線家に広範囲なサービスエリアを提供している、公共性の高い設備です。先述の「マイコン刑事」の話にもありますが、非常時にもその役割が大いに期待されています。

さらに、これらレピーター局を管理・運営しているのは「レピーター局管理団体」と呼ばれるボランティア組織です。規約に基づいて結成され、それぞれの団体が自費で中継装置を購入し、設置費用や電気代を負担して運営しています。その人数は延べ1万人以上。彼らの尽力なくして、私たちがレピーターを利用することはできません。

もちろん、レピーターを使用する際に金銭を支払う必要は一切ありません。だからこそ、使わせていただく感謝の気持ちと、マナーを守る姿勢が欠かせないのです。

全国のレピーター局リスト(jarl公式サイト) http://www.jarl.org/Japanese/A_Shiryo/A-1_Repeater/A-1_Repeater.htm